新中国成立后,铁匠朱其升看到家家户户挂毛主席像,心里纳闷道:“他难道就是润之弟,做了这么大的官了。”

1911年,辛亥革命的烽火燃遍全国,年轻的毛泽东怀着满腔热血来到军营,要求参加革命军。

然而,没有人担保的他险些被拒之门外,就在这时,一个叫朱其升的老兵出现了。

朱其升和他的朋友彭友胜,成为了毛泽东参军的担保人,他们哪里能想到,这个看起来瘦弱的年轻人日后会成为新中国的缔造者?

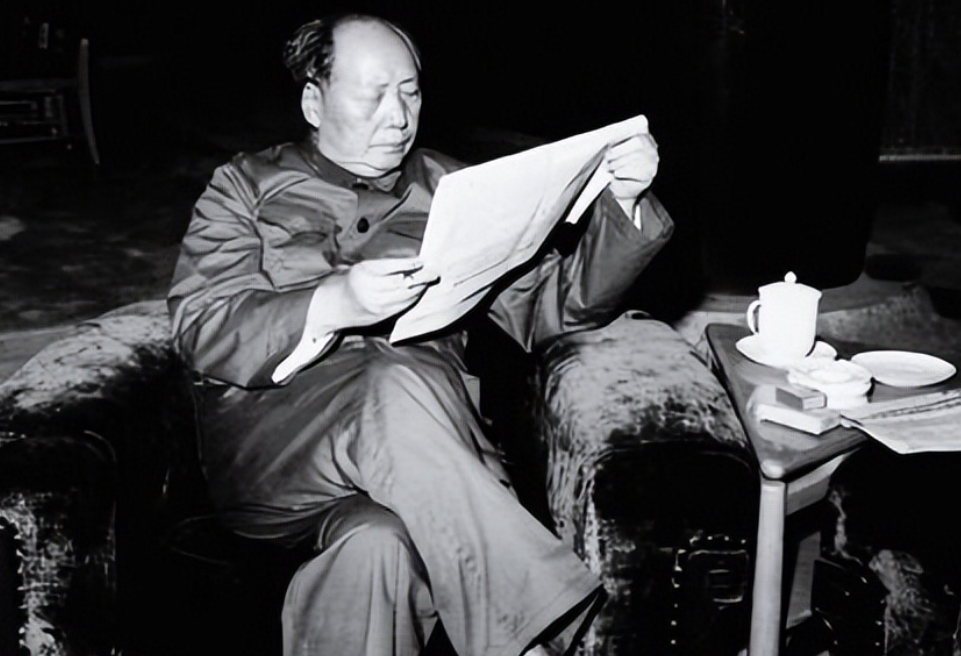

在军营里,朱其升和毛泽东结下了深厚的友谊,毛泽东虽然年轻,却聪明好学。

他不仅快速掌握了军事知识,还在闲暇时间教朱其升他们读书写字,对于只上过几年私塾的朱其升来说,这些知识就像一把打开新世界的钥匙。

毛泽东的这份教导,为朱其升日后的人生发展埋下了重要的种子。

然而,世事难料,随着革命的结束,两人各自踏上了不同的人生道路。

朱其升回到家乡当了一名普通的铁匠,而毛泽东则继续他的革命事业,岁月流逝,转眼间已是将近四十年。

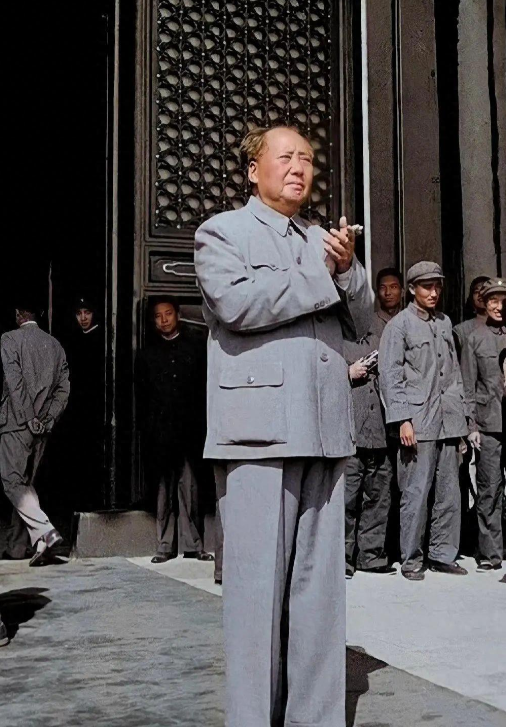

1950年,新中国成立后的第一个春天,街头巷尾到处都挂着毛主席的画像。

一天,朱其升在街上看到了这些画像,突然愣住了,那张威严而熟悉的面孔,不正是当年和他同吃同住的"润之弟"吗?朱其升仔细端详,尤其是那标志性的下巴上的痣,让他确信无疑。

昔日的战友,如今已是新中国的缔造者,这让朱其升既惊讶又自豪。

朱其升心中涌起了强烈的想要联系老友的愿望,可是,他已经不识字了。

幸运的是,一位叫孟老师的夜校教师伸出了援手,帮他给毛主席写了一封信,朱其升满怀期待地等待着,不知道昔日的战友是否还记得他这个普通的铁匠。

令人意外的是,毛泽东很快就回信了,信中亲切地称呼朱其升为"其升兄",还寄来了200元钱。

更让朱其升感动的是,毛泽东还在信中提到了他们共同的老友彭友胜的近况,这份细心和体贴,让朱其升感受到了毛泽东虽贵为国家领导人,却始终没有忘记昔日的战友。

收到回信后,朱其升激动万分,决定亲自前往北京拜访这位老友。

1952年秋天,朱其升带着毛泽东寄来的钱和那封珍贵的回信,踏上了北上的列车,一路上,他忐忑不安,不知道阔别四十年的老友会如何接待自己这个普通的铁匠。

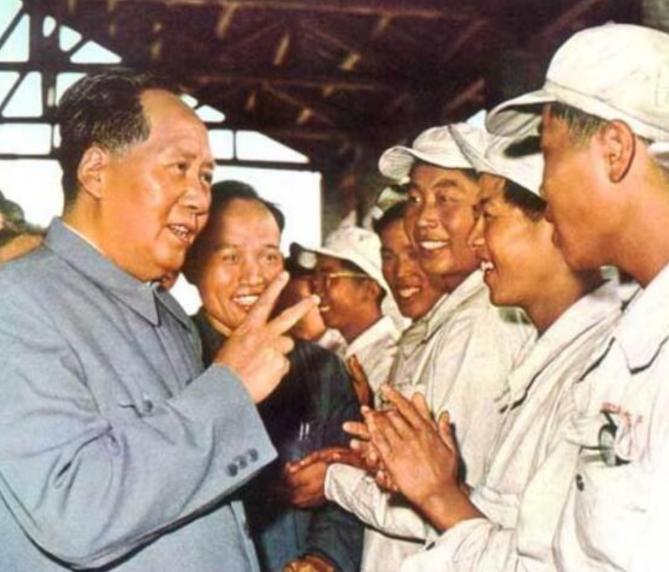

然而,朱其升的担心是多余的,毛泽东以极大的热情接待了他,两人相见恨晚,畅叙往事,毛泽东亲切地询问朱其升的生活状况,关心他的家庭情况,这次重逢,让朱其升深深感受到了毛泽东那不忘初心、情深义重的品格。

临别时,毛泽东又给了朱其升500元钱,鼓励他回去后要好好利用这笔钱,朱其升深受感动,决心要把这笔钱用在实处。

回到家乡后,他用这500元钱作为启动资金,创办了"和平油布雨伞厂",他把散落在各处的手工艺人召集起来,大家一起为建设新中国贡献自己的力量。

朱其升常常对工人们说:"毛主席号召我们组织起来,我们再不能像过去那样无组织,散散漫漫。我们一定要把工厂办好,再去北京向他老人家报告。"

1954年的夏末,朱其升再次来到北京,这次他带来了"和平油布雨伞厂"的照片,想向毛泽东汇报工作,当毛泽东看到照片时,脸上露出了欣慰的笑容,

然而,岁月不饶人,1956年的夏天,朱其升在汉口病逝,虽然他走了,但他与毛泽东之间的这段友谊却永远留在了人们的记忆中。

这个普通铁匠与国家领袖之间的交往,成为了一段广为流传的佳话,也成为了那个时代领袖与人民鱼水情深的生动写照。