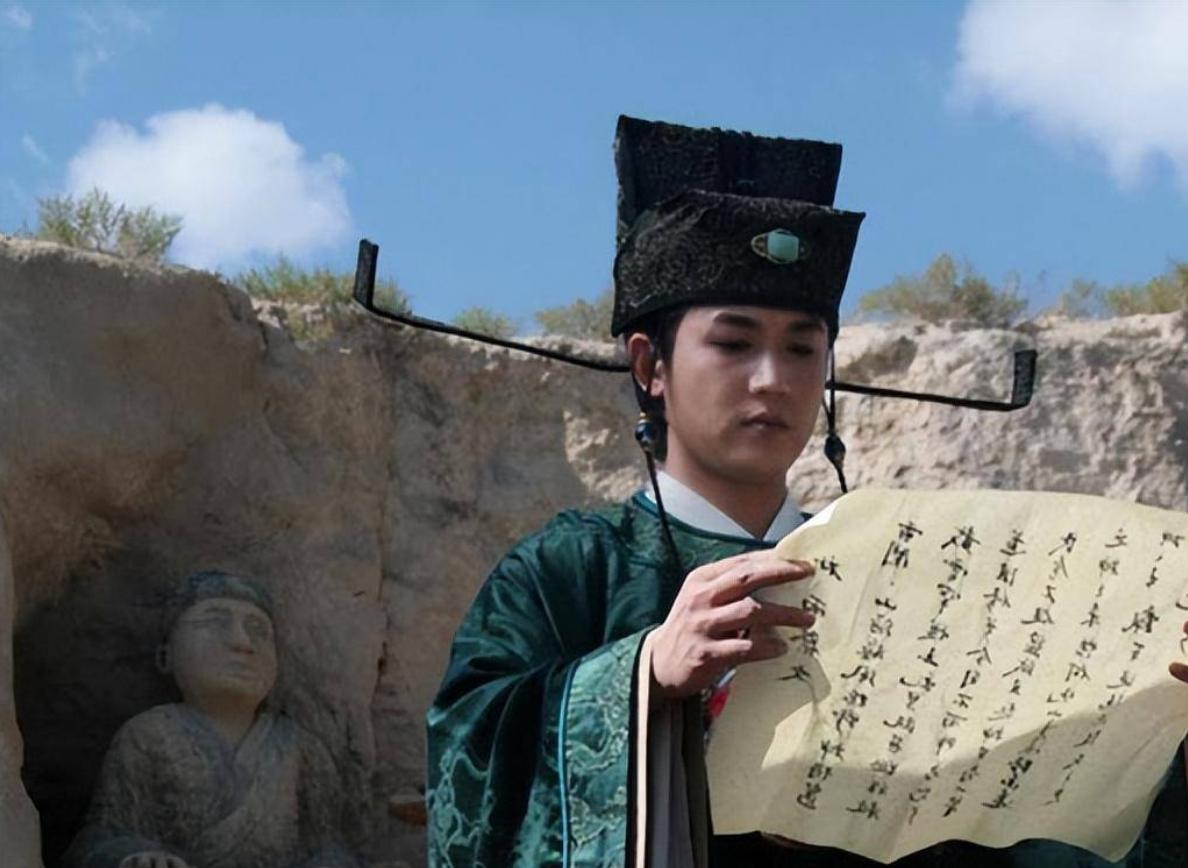

有次苏东坡调往杭州当通判,刚来到衙门就见有两人来打官司。苏东坡穿过人群直接坐在了大堂之上,旁边一位衙役看到就拉了一把苏东坡:“这是通判大人的位置,坐这个位置是要有金印的。” 苏轼是朝堂上的保守派,看不惯王安石推崇的新政,屡次上疏要求停止改革。王安石是一人之下万人之上的宰相,对付刚丁忧归来的苏轼自然是绰绰有余。 王安石不断让手下在皇帝面前诋毁苏轼,称他阻挠新政,阻止变法。重重压力之下,苏轼自请出京,这才去了杭州当通判。 苏轼此行,相当于左迁,路上既没有鸣锣开道,也没有侍从随行,他单人单骑从汴梁出发,前往杭州。 这一路跋山涉水,苏轼紧赶慢赶,终于没误了期限。 刚到衙门口,苏轼就看见一群人熙熙攘攘的围在那里,上前一瞧,原来是两个男子正在打官司。衙役劝道:“通判大人还没到任,你们改日再来吧。” 其中一人,应当是原告,死活不肯走,非得讨个说法。 苏轼穿过挤作一团的人群,边走边说:“让一下,让一下,让我过去。” 不一会儿,他就坐到了通判的位置上。 衙役们见他衣冠不整,邋里邋遢,还以为是个疯子。 三五个小吏冲到苏轼身边:“你个刁民,不看看是谁的位置,你怎么敢做?” “且慢”,苏轼说道:“这个位置,就是由我来坐的。” 小吏们不屑的说:“你个无赖,还敢冒充通判。你说你是通判,可有朝廷颁发的金印?今日你拿出便罢,若拿不出来,我等非得押你入狱,治你个冒充朝廷命官之罪。” 苏轼淡然一笑,从包袱里取出了通判的印信。 那群小吏赶忙跪下,齐声喊道:“见过通判大人。” 门外的百姓也停止了吵闹,直愣愣的看着庭上的苏轼,还嘀咕:“这就是苏东坡啊”。 苏轼清了清嗓子:“门外是何人要告状啊?有冤情进来说”,那两人被小吏押着进了中堂。 “我叫李小乙,是原告”。被告则说:“禀大人,草民洪阿毛。” “李小乙,你说说跟洪阿毛之间有什么矛盾?” 李小乙跪在地上,哭了起来:“禀大人,我与那洪阿毛本是同村发小。三个月前,他借了我十两银子,说要做生意,答应三十日内归还。可拖到了现在,我去讨要,他非但不给,反而还打了我一顿。” 说完,李小乙扒开上衣,露出伤口。 苏轼点点头:“洪阿毛,欠债还钱,天经地义,你为何不还钱还打人?” 洪阿毛辩解道:“大人,冤枉呐大人。我的确是借了李小乙10两银子,也说了要在30日内归还。只是我把那些钱都买了扇子,当时正值酷夏,我本想大赚一笔,没曾想这几个月杭州连日下雨,箱子一把也没卖出去。家里又潮湿,扇子都发了霉。我本来就心情烦躁,李小乙来要账时,出言不逊,还对我推推搡搡,我一怒之下这才打了他。” “李小乙,他说的情况可属实?”苏轼问道。 李小乙点头表示认同,苏轼说:“放心吧,本官会帮你把钱要回来的。” 接着,苏轼吩咐洪阿毛回家去取扇子。 扇子取来后,苏轼让左右侍卫们研墨,他在每个扇子上都画了山水,并在下面题上自己的名字。 “洪阿毛,你现在再去卖这些扇子,看看卖得是卖不得。” 洪阿毛喜不自胜:“多谢大人!” 洪阿毛开价到1两银子一把,即使如此昂贵,前来买扇者仍旧是络绎不绝。不一会儿,洪阿毛的扇子销售一空。 洪阿毛一共卖了100余两,他留下了10两还给李小乙,又把剩下的钱都给了苏轼。 苏轼摆摆手表示拒绝,笑着说:“你再拿出5两银子,算是给李小乙的利息和养伤费。你自己留下15两,其余的都赈济乡邻吧。” 洪阿毛千恩万谢,称苏轼是自己的恩人,还要当牛做马的报答他的恩情。 苏轼叹了口气:“你还是谢谢李小乙吧。当初,他借给你钱是信任你,当他用钱时,你却无力偿还,还把人打了一顿,这难道不是忘恩负义吗?” 洪阿毛羞愧难当,事后又带着酒菜去向李小乙道歉,这对发小终于重归于好。 苏轼用自己的智慧,化解了李小乙和洪阿毛的矛盾,若非他出手,洪阿毛不知何时才能还够那10两银子。 为官一任,造福一方,苏轼在杭州期间,深入百姓,解决了很多民生问题,深受当地百姓爱戴。