1950年,毛主席要穿一件衬衫,李家慌了,那件衬衫被他送给人家孩子当尿布了总不能说实话吧?李家骥没有办法,只好撒了个谎。

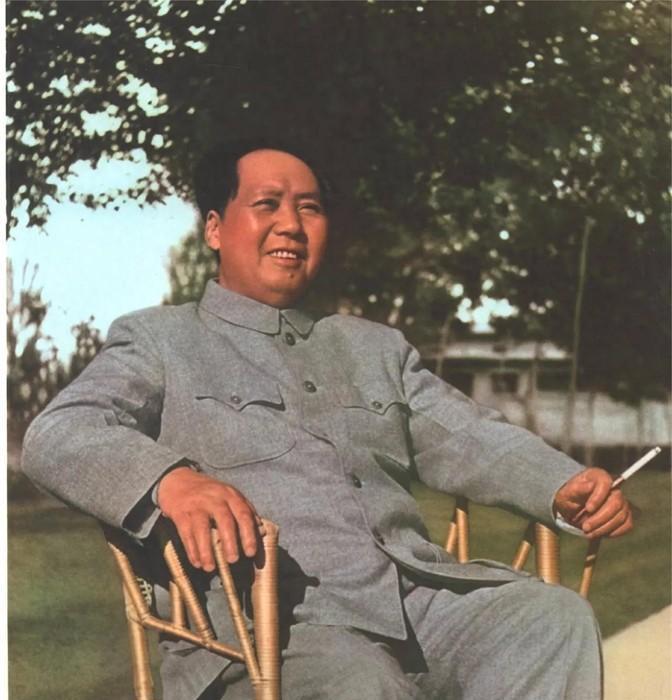

毛泽东的衣橱里,有一件特别的服装——被称为"毛氏服"的灰色中山装,这件衣服成为了他在正式场合的标志性着装,也是他对外展示中国领导人形象的重要载体。

然而,与许多国家领导人偏爱西装不同,毛泽东始终坚持穿着这种具有中国特色的服装,这不仅仅是一种穿衣习惯,更是他坚持中国特色、不盲从西方的一种象征。

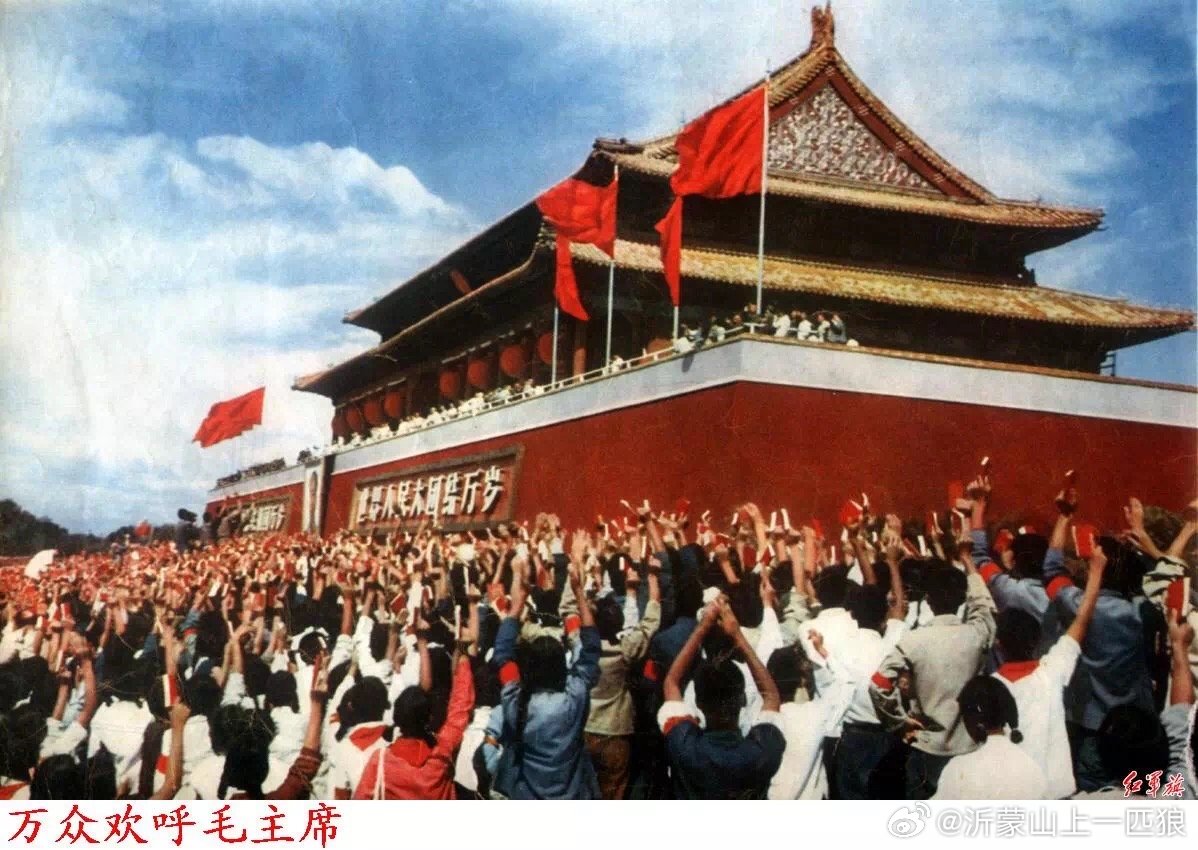

即便在重要场合,毛泽东也不改其朴素本色,1966年,当他接见红卫兵时,身上穿的并非崭新的制服,而是一件1955年的老军装。

这件军装上布满了补丁,每一个补丁都仿佛在诉说着一段艰苦岁月的故事,这一幕,让许多人深受触动,一位国家领导人,在如此重要的场合,依然穿着补丁衣服,这种朴素作风无疑给人留下了深刻印象。

在私下里,毛泽东的穿着更显随意和朴素,他最喜欢的一件衣服是一件大睡衣,这件睡衣陪伴他度过了整整20年的光阴。

从50年代初到1971年,每逢春秋两季,毛泽东总是穿着这件木薯棉质地的宽松睡衣,岁月的流逝在这件衣服上留下了明显的痕迹——73个补丁,每一个补丁都是时光的见证,也是毛泽东节俭精神的体现。

毛泽东的这种生活方式,深深根植于他的成长经历和革命生涯,在延安时期,物资极度匮乏,毛泽东的生活更是简朴到了极致。

这种极度节俭的习惯,在后来的岁月里一直伴随着他,毛泽东的衣着习惯中,有一些细节特别引人注目。

比如,他一生都喜欢穿长筒纱袜,这是他家乡韶山的传统,这种袜子没有弹性,容易松垮下来,露出里面密密麻麻的补丁。

每当接见外宾时,他的工作人员都会提醒他:"家丑不可外扬,"这句话成了他们之间的暗语,提醒毛泽东注意不要露出破旧的袜子。

毛泽东的这种朴素作风,在他身边工作的人中间广为流传,他的警卫员李家骥就曾经因为一件旧衬衣的处理而陷入尴尬。

有一次,李家骥见毛泽东的一件衬衣已经破烂不堪,就自作主张把它送给了同事李风华的孩子当尿布,谁知道,毛泽东后来要穿这件衣服,李家骥只好编造谎言说衣服找不到了。

最后,他灵机一动,告诉毛泽东说衣服被改做了孩子的衣服,出乎意料的是,毛泽东非但没有生气,反而很高兴,认为这是一件好事。

这件事的另一个有趣之处在于,李风华收到这件旧衬衣后,并没有真的用它当尿布,出于对毛主席的敬意,他悄悄地把这件衣服保存了下来,将其视为一件珍贵的纪念品。

这个小细节,生动地反映了普通人对毛泽东朴素作风的敬仰之情。

毛泽东对物品的珍惜和再利用,不仅仅局限于衣物,他的许多日用品都经过多次修补和再利用。

比如,他有一双皮拖鞋,穿了整整20年,这双鞋曾多次被送去修理,甚至有时被误认为是废品扔进垃圾堆,但毛泽东总是坚持把它找回来继续使用。

他曾说过:"你们买的那个东西,没有我和我这个拖鞋的感情,我穿上舒服,我很喜欢它,我们老朋友了,"这种情感,超越了物品本身的实用价值,体现了他对物品的珍视和对简朴生活的坚持。

毛泽东的这种生活方式,深深影响了他身边的人,也影响了整个时代,在那个物资匮乏的年代,毛泽东的朴素作风成为了全国人民学习的榜样。

他常说:"没条件讲究时不讲究,这一条好做到,经济发展了,有条件讲究时约束自己不讲究,这一条难做到。共产党人,就是要做到难做到的事。"

这句话不仅是他个人生活的写照,也成为了那个时代共产党人的座右铭。

然而,毛泽东的朴素并非一味的克制,在需要展现国家形象的重要场合,他也会穿着得体的新装,比如在开国大典上,他就穿着崭新、笔挺的黄色呢子中山装。

这种内外有别的穿着方式,体现了毛泽东对个人生活和国家形象的辩证统一,他明白,作为国家领导人,在某些场合需要展现庄重和威仪,但在私下里,他依然保持着艰苦朴素的生活作风。

毛泽东的这种生活方式,在今天看来或许有些极端,但在当时的历史背景下,这种朴素作风有着深远的意义。

它不仅是个人品格的体现,更是一种政治表态,在新中国成立初期,百废待兴,毛泽东以身作则,用自己的实际行动诠释了艰苦奋斗的革命精神。