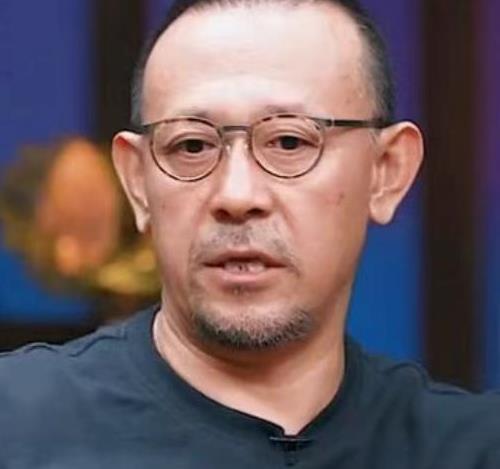

姜文给自己的两个儿子起名为“太郎”和“次郎”,引起了一些人对他的批评,指责他是“亲日”、“走狗”。对此,姜文回应说:“如果有时间,请多读一些书籍。” 信源姜文把孩子送回老家照顾 全力以赴赶《太阳》.新浪 姜文是中国影坛的一位传奇人物,导演、演员、编剧皆有建树。他性格桀骜、行事独立,不太受外界舆论摆布。 他给自己的两个孩子起名为“太郎”和“次郎”后,却引发了一场意料之外的风波。 这两个名字一经曝光,网上的声音便分化开来。部分网友表示,这名字听上去“像日本人”,质疑姜文“崇洋媚外”。 更有甚者直接上升到“亲日”、“精神殖民”这样的高度,甚至贴上了“走狗”的标签。一些极端的评论,不仅针对姜文本身,甚至波及到了他的孩子,言辞恶毒、令人发指。 起初,姜文对这些质疑并没有做出回应。他不是一个爱解释的人,他知道在这个信息爆炸的时代,澄清并不一定有效,反而可能激起更大的风浪。 他依旧拍他的戏、读他的书、过他的日子。然而,网络上的攻击逐渐升级,开始有人翻出他的家庭背景、攻击孩子的外貌、甚至恶意剪辑他过去的访谈加以曲解。 这时,姜文沉默不语的态度也被一些人误解为默认。他终于意识到,这已经不是一场普通的舆论风波,而是一次对家庭的冒犯,对孩子的伤害。 在一次公开活动的采访中,记者也提及此事,姜文罕见地开口回应。 他说:“如果有时间,请多读一些书籍。”这句话不带火气,却锋利如刀。话语虽轻,却像一声惊雷,震得网络上的键盘侠一时噤声。 姜文继续说道:“‘郎’字,在中国古代就是常用名,代表着对孩子品性的期望,希望他们贤良有为。‘太郎’、‘次郎’并非日式独有,在我们自己的文化里早就存在。 你去看《三国演义》,曹操管曹丕叫太郎,管曹植叫次郎。《水浒传》里有武大郎、武二郎,还有司马郎、张三郎…… 这些都是老祖宗留下的文化。中国的传统从不排斥‘郎’字,倒是现代人忘了自己的根,动不动就说是‘亲日’,这不是无知,是轻慢。” 他说这番话时,语气平静,不咄咄逼人,却让人感受到一股沉静的愤怒,那是一位父亲在保护自己的孩子,是一个知识分子在维护文化的本真。 舆论随之有了明显的反转。越来越多的学者、历史爱好者、文化博主开始出面发声,解析“郎”字的本意。 有人翻出《汉书》《世说新语》《三国志》,指出“太郎”“次郎”在中国典籍中早有使用,是古代父母对儿子的昵称或排序称谓,类似于“大哥”“二弟”,并不具备任何“崇日”之意。 有网友发帖:“要不是姜文提起,我还真忘了‘郎’字在古文中有这么多含义。原来我们误会的不是姜文,而是我们自己忘记了祖宗的语言。” 姜文的这场回应,让不少人重新认识了传统文化中被忽视的细节,也让他在公众心中更加沉稳、有担当。 有人评价:“姜文这番话,既是为自己正名,也是为传统文化正名。他没有骂人一句,却教了所有人一课。” 更打动人心的,是姜文在回应后接受某期文化节目的那次访谈。他说,自己给孩子起名从不追求独特或标新立异,而是希望名字中带着温度与传承。 “‘太郎’是老大,‘次郎’是老二,就像古代的父母那样唤儿子,这是父爱的朴素表达。名字不就是这样么?你喊它的时候,心里有情,口中有爱。” 他说着,眼神柔和,仿佛在谈电影中的某个角色,话里却藏着深深的父爱。 他回忆,给孩子取名那天,他和妻子查阅了很多古籍,也征求了几位长辈的意见,最终定下这两个名字,是想让孩子从名字里记住。 他们来自一个有文化根脉的家庭,而非被流行趋势牵着鼻子走的父母。 风波逐渐平息后,那些曾经最猛烈攻击姜文的人也陆续删掉了自己的言论。而姜文,则继续拍他的电影,偶尔带孩子出现在街头巷尾,不躲不藏,也从不标榜。 他曾在一次闭门交流会上说:“名字只是符号,真正重要的是人。 孩子的未来,不会因为一个名字好坏就一锤定音。但如果社会对一个孩子的名字都能恶意攻击,那才是真正可怕的事。” 而这场风波也在坊间留下了一句流传甚广的话:“若不能包容一个名字,又怎能包容一个人?”