1961年,林伯渠的遗孀朱明向中央提出想去南方休养,组织上刚开始商量这事,没想到没多久,她就突然自杀死了。

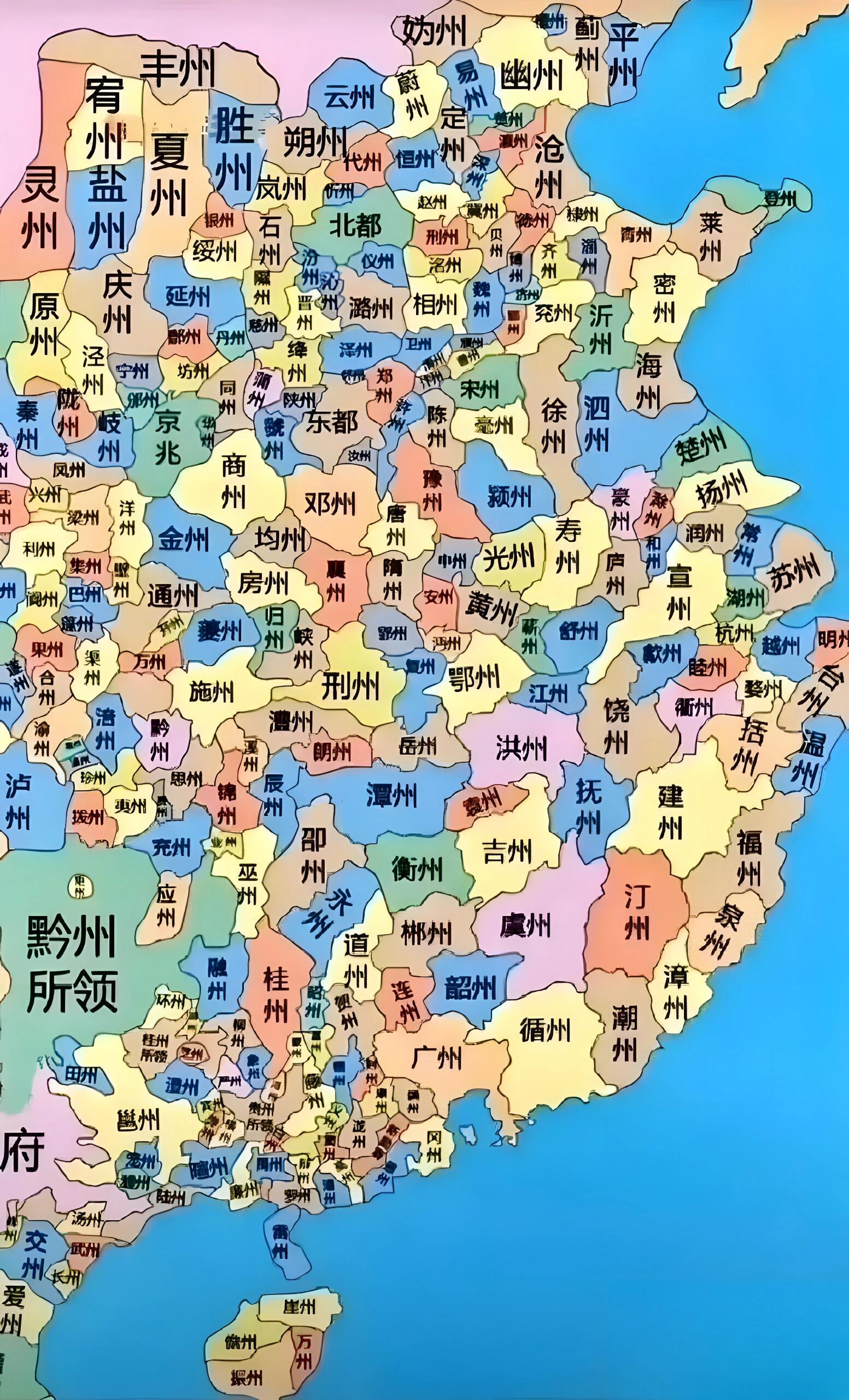

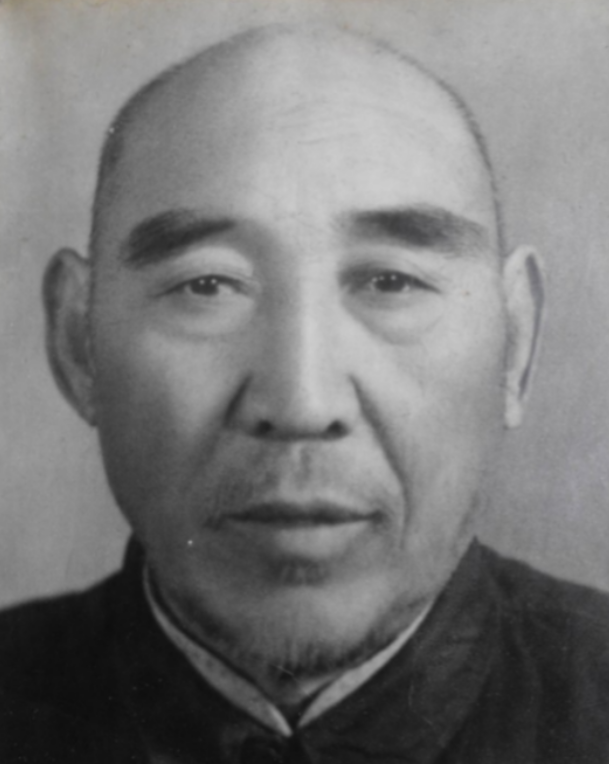

林伯渠是谁?说起他,得先聊聊他的来头。这位老革命家1886年出生在湖南安福县,家里算不上大富大贵,但也算个乡绅人家。小时候就聪明,读《论语》《诗经》啥的,长大后1904年跑去日本留学。那会儿日本的新思想满天飞,他接触了不少进步书籍,1905年就加入了同盟会,开始琢磨怎么搞革命。辛亥革命一爆发,他回国到处跑,湖南、广东两头忙,忙着起草宣言、组织活动。后来1921年,他跟李大钊、陈独秀一拍即合,加入了中国共产党,从此一头扎进革命里。 林伯渠这辈子真没闲着。苏区时管账管钱,精打细算给红军弄粮草;长征路上跟着队伍翻山越岭,硬是咬牙坚持下来。1945年当上中央政治局委员,建国后又干中央委员会秘书长,每天批文件到半夜。1960年5月29日,他在北京因病去世,享年74岁。走的时候,工作还没干完,桌上还摊着没写完的笔记。这人一辈子就没为自己活过,全扑在革命上了。 再说朱明。她原名叫王钧璧,1919年出生在安徽定远县,家里条件不错,是个官宦人家。小时候就爱读书,12岁啃《红楼梦》,1930年代上了上海光华大学,接触了不少进步思想。抗日战争爆发后,她跟家人逃到四川,日子不好过。1939年,经林伯渠介绍,她到了延安,改名叫朱明,开始在那儿学习工作。她先在女子大学念书,后来又去了中央研究院和中央党校,特别刻苦。1945年5月,她跟林伯渠结了婚,那年林伯渠59岁,她才26岁,岁数差挺大,但俩人感情还挺好。新中国成立后,她在中央组织部和纺织工业部干活,忙得脚不沾地。林伯渠岁数大了身体不好,她就一直陪着,端茶送水照顾了15年。 1960年林伯渠去世,对朱明打击不小。他走后,朱明一个人守着空荡荡的家,每天看着他留下的东西发呆。她还因为林伯渠遗体火化的事跟组织上闹了点意见,她想土葬,可没拗过。到了1961年2月,她实在扛不住了,给中央办公厅写了封信,说想去南方休养一阵子。组织上批了,她就去了南方,住进一间靠海的小屋,收拾林伯渠的遗物,翻翻信件日记啥的。那段时间,她又给中央写了封信,提了点林伯渠去世后的事。 这封信到了中央办公厅主任杨尚昆手里,他一看觉得不对劲,翻出一封1953年的匿名信比了比。这匿名信讲的是某领导在上海的旧事,笔迹跟朱明这封信很像。杨尚昆找来公安部副部长徐子荣,专家一鉴定,确认两封信是一个人写的。这下事情大了。组织上决定找朱明谈谈。她倒没啥隐瞒,直接承认1953年那封信是她在杭州写的。那会儿她跟林伯渠住西湖边,她写了信让人带到上海寄出去。谈完话,她就回了家。 可没过几天,朱明就死了。发现她时,她在家已经没气了,桌上留了张纸条,写得潦草,也没说清楚啥。公安一查,定了个自杀的结论。这事一出,外头议论纷纷,有人说是因为匿名信的事压力太大,有人猜她本来就过得不好。组织上也赶紧查,开了不少会,最后确认她是自杀,死因没啥疑点。她死后,埋在个偏僻山坡上,墓碑简单得很,周围全是草。 朱明为啥自杀?这得从她那封匿名信说起。那信里提到的上海往事,具体啥内容没公开,但查下来是真的有根有据。她写这信的时候,林伯渠还活着,她为啥要写?有人说是她看不惯某些事,想揭点老底,可又不敢光明正大说,只能匿名寄出去。可这事捅出来后,她估计也没想到会被翻出来。1961年那次谈话,可能让她觉得没脸见人,或者怕连累林伯渠的名声。她本来就因为林伯渠去世心里空落落的,这事一压上来,估计就彻底崩了。 这事当年在中央里闹得挺大。林伯渠是革命元老,朱明又是他老婆,她自杀一下把这家的事推到风口浪尖。几年后,到了1978年,中央组织部又翻出这案子重查。查下来,朱明那封匿名信里的事确实不假,她也被平反了。墓碑换了块新的,写了点悼词,林伯渠的遗物也出了书,朱明的名字偶尔也在文献里冒出来。 说到底,朱明这人也不容易。她跟着林伯渠过了15年,延安那会儿条件苦,她没啥怨言,建国后也踏实干活。可林伯渠去世后,她一个人扛着,日子越过越没劲。匿名信的事可能是压死她的最后一根稻草。她不是啥负面人物,就是个普通人,被时代裹着走,最后没走出来。林伯渠一辈子为革命,她也算陪他吃了不少苦,可惜结局这么惨。 这故事听着挺唏嘘。那年头,个人跟国家的事儿搅一块,谁也跑不脱。朱明自杀,表面看是匿名信的事,可背后是她这些年攒下的心思。她跟林伯渠的日子,苦是真苦,情是真情,可最后还是没扛住。你说,她是自己把自己逼死了,还是那时候的环境太狠了?不好说,反正人没了,留下个让人叹气的结局。