1955年,钱学森回国的心情起伏不定,因为回国前一封神秘电报悄然而至:"中途停船绝不上岸",这短短几个字,不仅牵动了一位科学家的命运,更隐藏着一个国家的智慧与谋略,直到半个世纪后,这封电报背后的真相才浮出水面。

1930年代的美国,彼时,年轻的钱学森正在麻省理工学院攻读航空工程硕士学位,他的才华如同初升的朝阳,璀璨夺目。

这位年轻的华裔科学家,用自己的智慧和汗水,在美国科学界树立起了一座丰碑。

然而,命运的车轮总是出人意料,1950年,正当钱学森的事业如日中天之际,一场突如其来的风暴席卷而来,美国政府以莫须有的罪名吊销了他的涉密研究许可证,并对他实施了长达5年的软禁。

曾经熙熙攘攘的实验室变得冷清,昔日热情的同事也开始躲避,钱学森的处境,犹如阳光灿烂的午后突然被乌云笼罩。

就在这黑暗的日子里,远在万里之外的祖国伸出了援手,周恩来总理亲自过问钱学森的情况,外交部门多次向美国政府提出严正交涉。

中国政府甚至不惜以扣押美方人员作为谈判筹码,誓要将这位科学家接回祖国的怀抱,这场跨越太平洋的营救行动,宛如一部惊心动魄的谍战大片,牵动着无数人的心。

1955年8月,经过漫长的等待和艰苦的谈判,美国政府终于松口,同意让钱学森回国,然而,回国之路并非坦途,而是充满了未知的风险和挑战。

就在钱学森即将登船的前夕,一封神秘的电报悄然而至,电报的内容简单却意味深长:在回国途中切勿下船。

这封来历不明的电报,犹如黑夜中的一盏明灯,为钱学森指明了安全回国的方向,它成为了钱学森在这段充满危险的旅程中最可靠的指引。

1955年10月28日,当钱学森一家终于踏上北京的土地时,这一刻的意义远远超越了个人,钱学森眼中噙满激动的泪水,这不仅是他个人生命历程的重大转折,更是中国科技发展史上的一个重要里程碑,这一天,中国迎来了一位将为国家科技发展做出巨大贡献的科学巨匠。

然而,这封神秘电报的真相直到50年后才最终揭晓,原来,这封电报是外交部以钱学森父亲的名义发出的,这个看似微小的细节,却如同历史长河中的一朵浪花,静静地见证了国家对科学家的深切关怀和周到保护。

它展现了新中国对人才的重视,以及为保护关键科技人才所采取的细致入微的措施。

这段历史揭示了钱学森回国过程中的曲折和惊险,也展现了新中国政府在特殊时期为保护科学家所做的努力,这封神秘电报的故事,成为了钱学森传奇人生中一个引人入胜的篇章,也成为了中国科技发展史上一个富有戏剧性和深远意义的历史细节。

回到祖国的钱学森并没有停下追求科学的脚步,他将自己关在房间里整整一个多月,将毕生所学倾注笔端,写就了一部堪称中国国防科技发展蓝图的著作。

这本书,犹如一颗种子,在中国的科技沃土上生根发芽,最终长成了参天大树。

钱学森的贡献是多方面的,他被誉为"中国航天之父"、"中国导弹之父"、"中国自动化控制之父"和"火箭之王",这些称号不是虚名,每一个都凝聚着钱学森的心血和智慧。

据专家评估,由于钱学森的回国效力,中国的导弹和原子弹的发射进程至少提前了20年,这20年的时间差,在国际军事格局中意味着什么,恐怕只有那些身处高层的决策者才能真正体会。

钱学森领导的"两弹一星"工程,是新中国科技史上最为辉煌的篇章之一,在他的带领下,中国成功研制出了原子弹、氢弹和人造卫星。

这三大尖端科技的突破,不仅增强了国家的综合实力,更极大地提升了中国在国际舞台上的地位,钱学森还创立了中国的系统工程学科,为中国的科技发展开辟了新的领域。

在晚年,他将研究重心转向人体科学和智能科学,展现出一位科学家对未知领域永不停息的探索精神。

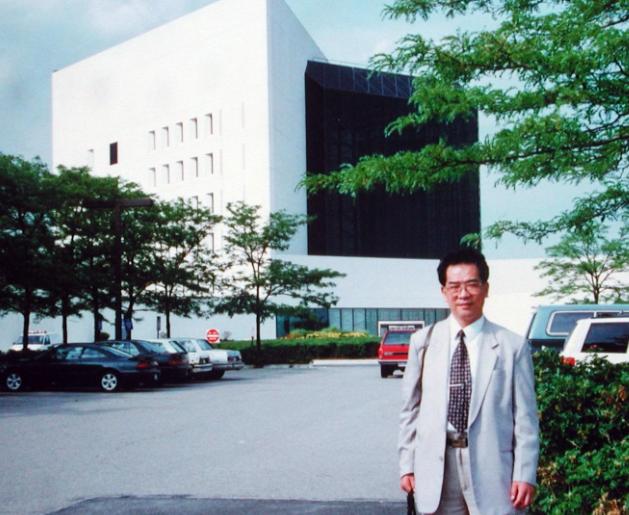

钱学森的成就不仅得到了祖国的认可,也赢得了国际科学界的尊重,1979年,美国航天学会授予钱学森冯·卡门奖,这是航天领域的最高荣誉。

这个奖项,犹如一面镜子,折射出钱学森在国际科学界的崇高地位,然而,由于中美关系等因素,钱学森未能亲自前往领奖,这个遗憾,似乎也暗示着钱学森传奇人生中的某种宿命。