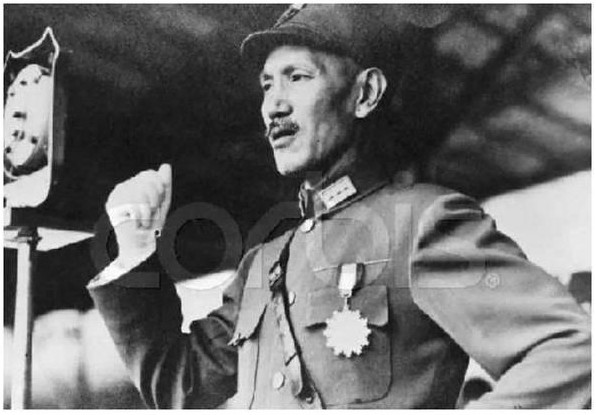

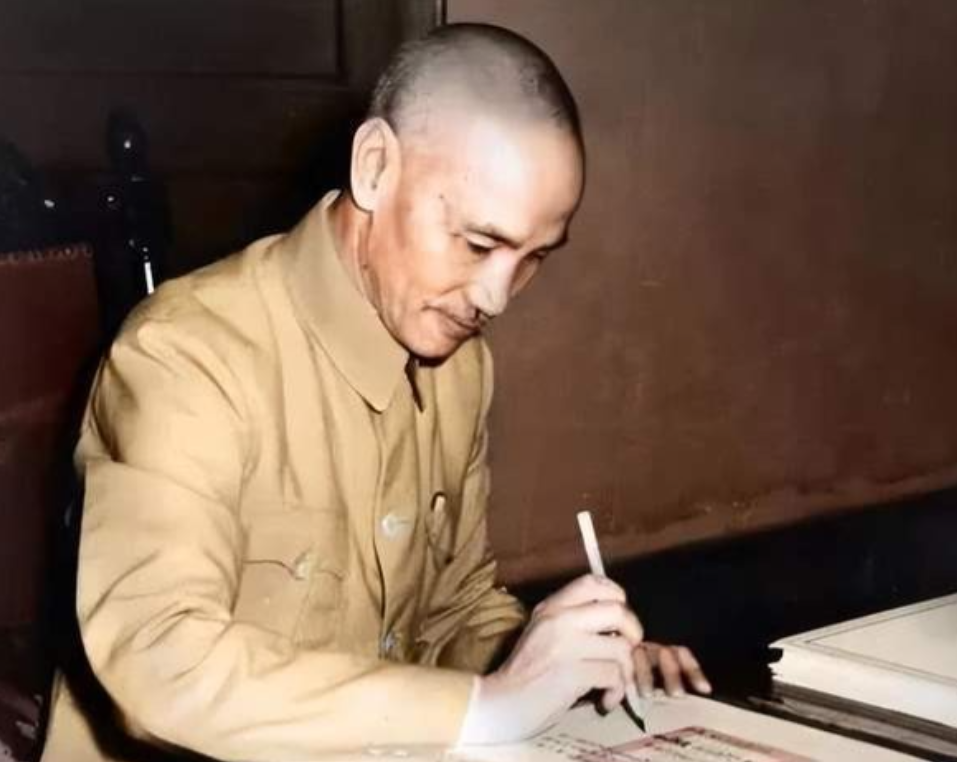

1949年,蒋介石带着60万大军败逃台湾,其中大部分都是没成婚的年轻人。 1949年,中国大陆的战局已经明朗。随着解放军节节胜利,国民党军队在各个战场上连连败退,蒋介石苦心经营的政权摇摇欲坠。曾经坚定支持国民党的美国政府,此时也改变了态度,不再愿意向这个日渐衰落的政权提供军事援助。在这样的背景下,蒋介石不得不考虑最后的退路——台湾。 台湾岛屿远离大陆,与大陆之间隔着台湾海峡,这道天然屏障成为蒋介石最后的希望。但仅仅依靠地理优势是远远不够的,要想在台湾站稳脚跟,军事力量是必不可少的保障。于是,在大陆全面溃败之际,蒋介石开始了他向台湾转移军事力量的计划。 这支赴台的军队,规模庞大,高达60万人。他们的构成相当复杂,大致可以分为三种类型。首先是以胡琏、黄杰为代表的黄埔系将官及其部队。这些人与蒋介石有着密切的师生关系,曾在黄埔军校受教于蒋,对蒋介石怀有特殊的忠诚。虽然在与解放军的对抗中败北,但他们仍然选择追随蒋介石。 第二类是地方军阀及其部队,如桂系军阀白崇禧、山西军阀阎锡山等人。这些人与蒋介石的关系并不总是融洽,但因为有着共同的反共立场和对清算的恐惧,不得不选择逃往台湾。他们带着残存的武装力量,成为台湾军事力量的重要组成部分。 值得注意的是,在这60万军队中,有超过70%是20-25岁的未婚青年男性。这一人口结构并非偶然,而是特定历史条件下的产物。在战争环境中,未婚青年自然成为征兵的首选对象。 战时征兵制度是形成这一特殊人口结构的重要原因。国民党的征兵政策倾向于选择那些无家庭负担的青年,因为这样可以减少后方的抚恤压力,同时这些年轻人也更容易接受军事训练和思想控制。 特别是在沿海省份如福建、浙江等地,国民党在撤退前夕进行了大规模的强征行动。他们利用船运和空运作为工具,强行将当地青壮年征入部队,并在战败后带到台湾。这些青年人中的大多数甚至没有机会向家人道别,就被迫离开了家乡。 更值得深思的是,蒋介石在选择转移的军队时,似乎也有着战略上的考量。年轻力壮且无家庭牵绊的士兵更容易在新环境中适应,也更容易被长期控制。他们没有留在大陆的妻子儿女,思乡之情虽然强烈,但缺乏实质性的牵绊。这使得蒋介石能够更加有效地利用这些人力资源,为其政权在台湾的延续提供支持。 就这样,1949年,蒋介石带着60万大军败逃台湾,其中大部分都是没成婚的年轻人。 蒋介石深知,仅靠信念和口号难以长期控制这支由败兵组成的军队。为此,国民党政权采取了一系列措施来确保军队的稳定与忠诚。早在1948年,当大陆战局急转直下时,国民党就开始以"生活安排"为名,将高级军官的家眷陆续接到台湾。表面上看是出于对军官家属安全的考虑,实际上却成了一种变相的人质政策。 这些军官的家属一旦到了台湾,便成了确保军官忠诚的重要筹码。面对这种情况,许多军官不得不服从命令,继续为蒋介石效力。当战局彻底恶化时,这些军官出于对家人安全的考虑,也只能选择跟随大军撤往台湾,而不敢有半点异心。 对于那些年轻未婚的士兵,国民党则通过严格的思想控制和身份监控来维持管理。这些离乡背井的年轻人,思乡之情难以排解,国民党一方面加强对他们的思想教育,灌输"反攻大陆"的理念;另一方面,则严格限制他们与大陆的通信联系,防止他们与故乡产生过多的联系,影响军心。 这些随军来台的年轻士兵,大多数被安置在所谓的"眷村"中生活。眷村是国民党专门为军人及其家属设立的居住区,多位于城市郊区,条件简陋,与当地社会形成了明显的文化隔离。在这些封闭的社区中,来自大陆各地的方言、习俗和生活方式被保留下来,形成了独特的眷村文化。 为了切断这些年轻士兵的回乡念想,国民党政府还积极推行军人婚姻政策,鼓励他们与台湾本地女性通婚。这一政策的目的很明确:通过婚姻关系,让这些年轻士兵在台湾扎根,逐渐淡化他们对大陆故乡的思念之情。 然而,这些在台湾出生的第二代,却面临着严重的身份认同危机。他们的父辈来自大陆,从小听着关于故乡的故事长大,却从未亲眼见过那片土地;他们出生在台湾,却又因为特殊的眷村环境而与本地社会存在隔阂。 尽管国民党政权竭力控制,但这些被迫离乡的军人对故乡的思念却始终未减。直到两岸关系缓和,实现"三通"后,这一愿望才有可能实现。 当首批返乡探亲的老兵踏上阔别数十年的故土时,那种复杂的情感冲击是难以言表的。有的人发现家乡已经面目全非,有的人得知亲人已经故去,有的人则在人海茫茫中重逢亲人。