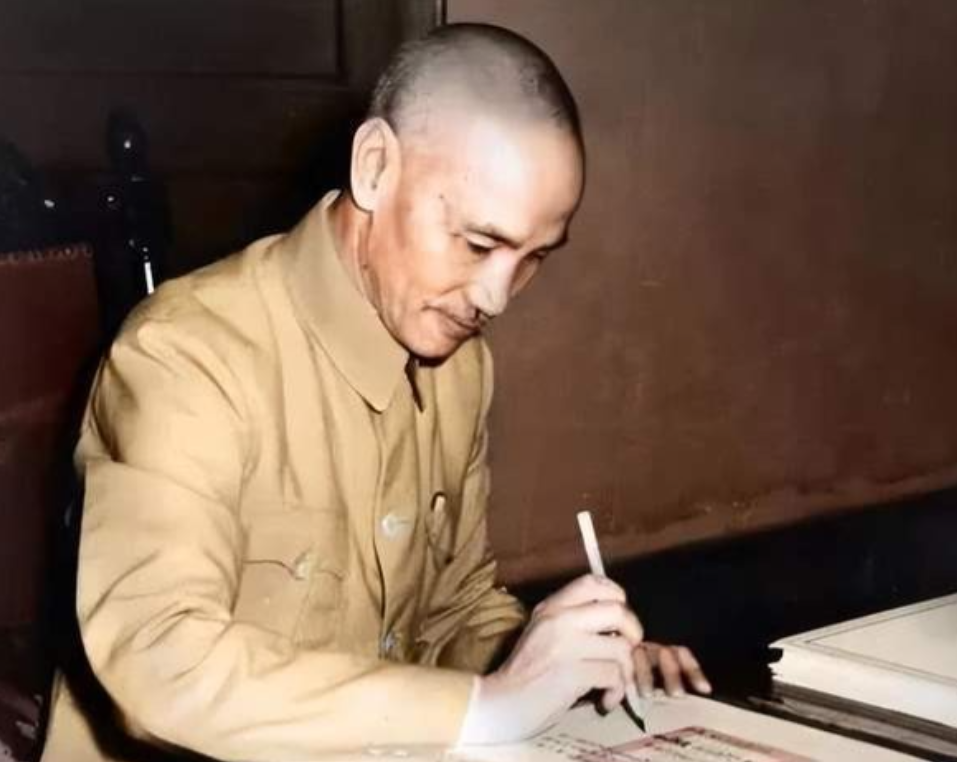

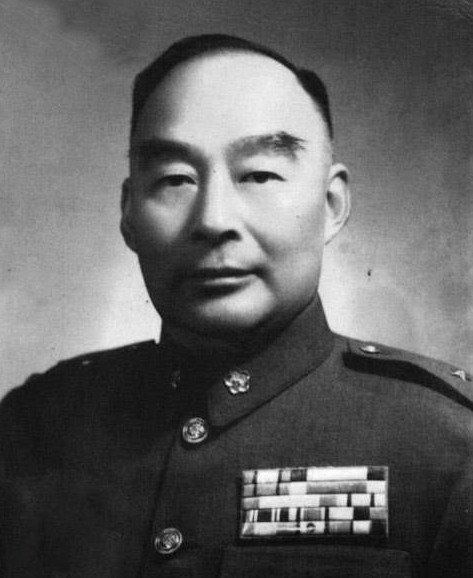

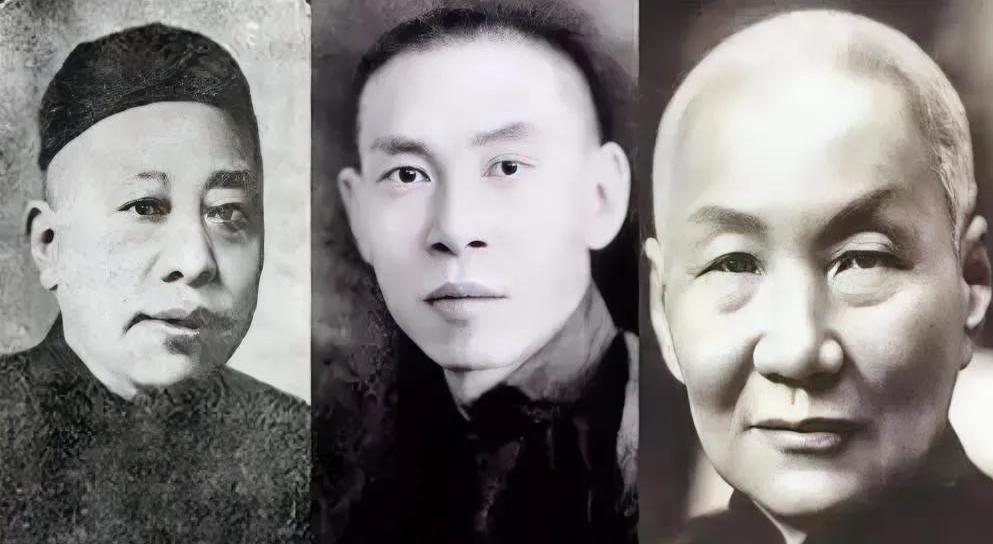

1936年12月12日清晨,蒋介石在华清池被东北军活捉。汪精卫的妻子陈璧君闻讯后,欣喜若狂,认为这是天赐良机,即使张学良、杨虎城不杀蒋介石,南京的何应钦兴师讨伐,轰炸西安,蒋介石也是难以生还。 1936年,中国正处于内忧外患的危急关头。日本侵略者步步紧逼,已占领东北全境,并不断向华北渗透。面对民族危亡,全国抗日救亡运动风起云涌,"停止内战,一致抗日"成为全国人民的强烈呼声。然而,蒋介石领导的南京政府却坚持"攘外必先安内"政策,将主要精力用于"围剿"红军和镇压抗日运动。 在这一背景下,被迫执行"剿共"任务的东北军将领张学良和西北军将领杨虎城,内心矛盾重重。作为失去家园的东北军,张学良和他的部下对日寇恨之入骨,然而,蒋介石却强令他们与西北军一起围剿红军,不得北上抗日。 张学良、杨虎城酝酿和策划"兵谏"行动,是在极端秘密情况下进行的。直到12月12日凌晨2时许,张在金家巷公馆向其高级将领和幕僚宣布对蒋实行"兵谏"决定后,才告知在他身边的中共代表刘鼎,嘱其转告中共中央。 1936年12月12日,当天黎明前,东北军部队悄然包围了蒋介石下榻的华清池行宫。当士兵们突然闯入时,蒋介石正在准备晨练。面对突如其来的危险,蒋介石仓促间试图从行宫后墙逃跑,却不幸从围墙上摔下,受了轻伤,随后被东北军官兵活捉。 这一震惊中外的事件,被张学良定义为"兵谏"——用武力迫使蒋介石改变政策。在被捕之后,蒋介石态度异常强硬,拒绝与张学良进行任何形式的谈判,更不接受任何关于停止内战、一致抗日的提议。张学良则明确表示,此举并非要伤害蒋介石,而是要迫使他改变"攘外必先安内"的错误政策。 蒋介石被扣留的消息传到南京后,南京政府内部立即出现了分化。军政部长何应钦迅速掌控了南京军事大权,被任命为"讨逆军"总司令,成为南京主战派的首领。他不顾蒋介石的生死安危,迅速调集五个师的兵力挺进潼关,准备对西安用武力解决。与此同时,南京方面的飞机已开始对华阴、渭县一带进行轰炸。 更为引人注目的是,汪精卫的妻子陈璧君在得知蒋介石被扣留的消息后,她立即在12月13日致电正在欧洲养病的汪精卫,催促道:"兄为朋友、为党,均应即归。" 汪精卫收到电报后迅速回应:"不问中央有电否,我必归。"并立即从德国赶往意大利,准备乘船返回中国。 以宋美龄、宋子文和孔祥熙为首的主和派,极力主张用和平办法营救蒋介石。他们先后派出端纳、宋子文等人前往西安,寻求和平解决西安事变的可能性,避免全面内战爆发。 西安事变爆发后,令张学良和杨虎城始料未及的是,他们的"兵谏"行动并未如预期那样得到全国各地的积极响应。相反,一股强大的"拥蒋潮流"迅速席卷全国。在舆论方面,各地报刊纷纷发表社论,谴责张、杨的行动,要求立即释放蒋介石。 那些平时与蒋介石有矛盾的地方军阀们,此时却多采取观望或中立态度,既不赞成南京讨伐西安,也不支持张、杨扣留蒋介石的行动。即使是张、杨寄予厚望的山西军阀阎锡山,也没有明确表态支持西安方面,反而向张、杨提出一连串质疑,企图借机渔利。 随着事态的发展,华北地区的形势变得更加危急。何应钦作为南京政府的军政部长,迅速掌握了军事大权,指挥五个师的兵力挺进潼关,对西安形成强大的军事压力。更为严重的是,南京方面的飞机开始对华阴、渭县等地区进行无差别轰炸。 与此同时,日本帝国主义者也没有放过这个机会。他们加紧了在华北地区的军事活动,企图乘中国内部混乱之际进一步扩大侵略范围。 面对这一复杂局面,中国共产党的政策经历了从最初的激进到最终趋于理性的重要转变。西安事变爆发初期,中共的态度较为激进,《红色中华》报纸在报道西安事变消息时曾提出"要求将汉奸蒋介石交付人民审判",并刊登长篇文章揭露蒋的"十年反革命,五年卖国"罪行。根据地群众也纷纷集会,要求对蒋介石予以严惩。 然而,随着形势的发展和对各方面情况了解的深入,中共的立场开始发生转变。特别是周恩来赴西安与张学良进行了深入交谈后,中共更加明确地认识到,西安事变只有和平解决才能对民族、对革命有利。 中共决策层将政策从"审蒋"转向"和平解决"的关键考量因素是防止亲日派完全控制南京政权。中共最终决定支持和平解决西安事变。 经过短短六天的政策探索和调整,中共于12月19日正式确定了和平解决西安事变的方针,并发表《中华苏维埃中央政府及中共中央对西安事变的通电》,提出了包括双方军队暂以潼关为界、召集和平会议等四项具体建议。这一方针的确定,为西安事变的和平解决奠定了重要基础。