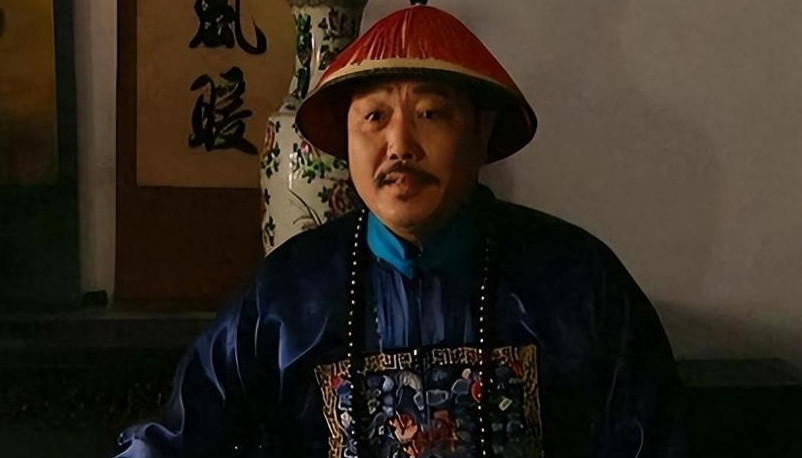

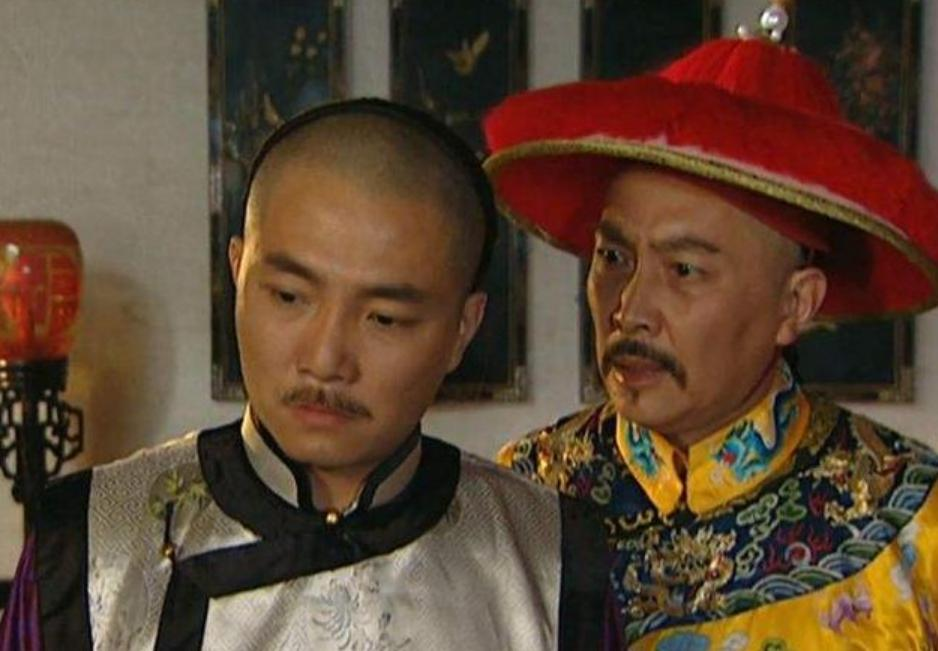

弘昼临终之前,乾隆去看他,这时候弘昼已经口不能言了。他在乾隆面前一直用手比划一个帽子的形状,他的意思是想让乾隆给他家封个世袭铁帽子王。但是乾隆不知道是没听懂还是故意的,他指了指自己头上的帽子说,你是想要朕头上这顶帽子吗? 1727年的一天,一则消息像旋风般在京城传开——和亲王弘昼去世了。当时的宝亲王弘历闻讯心中一沉,匆匆赶往弘昼府邸。然而,眼前的景象却让他目瞪口呆:府邸内白色丧条随风摇曳,灵堂已经搭好,而"故去"的弘昼却坐在灵堂上,悠闲地品尝着祭品,还不时指挥哭丧队伍:"这边声音不够大,再用力哭!" 这一荒诞不经的场景成为京城一时谈资。王公大臣们被邀请前来参加"丧礼",不仅要带着丰厚的礼金,还要忍受这种荒唐行为对自己智商的挑战。然而,没有人敢得罪这位与乾隆皇帝关系特殊的和亲王。 这种看似疯狂的行为,实际上是弘昼精心设计的政治保护色。通过表现出不可理喻的形象,他成功地让朝中大臣敬而远之,避免了任何可能被视为结党营私的嫌疑,同时也向乾隆传递着"我无心政事"的信号。 弘昼作为雍正第五子,出生时并不被看好。他的生母耿氏地位低微,而且弘昼幼年就失去了母亲。命运的转折点来自于熹妃的抚养,这位恰好是弘历的生母。在熹妃的照顾下,弘昼与弘历共同成长,两人朝夕相处,一起读书,建立了深厚的兄弟情谊。 这段特殊的成长经历成为弘昼日后的重要护身符。熹妃对弘昼的疼爱甚至有时超过对亲生儿子弘历的关爱,而孝顺的弘历不愿违逆母亲心意,便对弘昼的行为多有包容。 弘昼的转变并非偶然。当弘历被确立为皇位继承人后,精明的弘昼意识到自己处境的微妙变化。他曾亲眼目睹过三哥弘时因表现优秀而引起猜忌的教训,明白在皇权政治中,过于出众的亲王往往难逃厄运。 于是,这位曾经出色的王子开始有意展现出与之前截然不同的形象。他不再在朝政中表现才华,而是频频做出不合礼仪的举动。在中国古代政治中,"装傻"一直是一种行之有效的自保策略。 与同时代的其他皇子不同,弘昼选择了一条极端的路线——他的"荒唐"不是低调行事,而是高调展现,目的却依然是远离权力中心。 弘昼的公众形象与私人生活形成鲜明对比。在公开场合,他荒唐至极:曾在朝会上因饥饿而擅自离席去用餐;在龙椅前与大臣讷亲大打出手,甚至骑在对方身上拳打脚踢;更有甚者,他曾公然抢劫铸币局的运钞马车,将钱财据为己有。 然而,在私人生活中,弘昼却表现出难得的克制与专一。作为一位亲王,他一生只有一正二侧三位福晋,这在当时的皇族中几乎是最简朴的家庭配置。他与嫡福晋吴扎库氏恩爱有加,九个子女中有七个是与她所生。 这种双面性格在两次关键事件中得到充分体现:一次是乾隆骑马失控时,弘昼奋不顾身相救;另一次是九州清晏殿失火,弘昼却姗姗来迟。 乾隆对弘昼的容忍度令朝中大臣咋舌不已。当弘昼在朝堂上与军机大臣讷亲扭打在一起时,坐在龙椅上的乾隆竟淡然视之,直到争斗结束才轻描淡写地表示这是"胡闹"。 这条底线便是皇权不可侵犯。乾隆可以容忍弘昼的荒唐行为,但绝不容忍任何威胁皇权的迹象。正因如此,每当弘昼做出越界之事后,总会迅速认错。 熹妃在乾隆与弘昼的关系中扮演着关键角色。当弘昼因抢劫铸币局面临流放处罚时,熹妃的介入成为转机。她不仅阻止了乾隆对弘昼的惩罚,还借机为弘昼获取了一笔可观的赏赐。 1770年,已是58岁的弘昼病危垂死,失去了说话能力。乾隆闻讯亲临弘昼府上探视病情。在皇帝面前,弘昼强撑着从病榻上爬起,颤抖着双手在头顶上方比划出一个帽子的形状。 这一手势引发了在场众人的各种猜测。有人认为弘昼是在祈求乾隆将亲王爵位世袭给他的子孙,保障家族未来的地位;也有人猜测他是想在临终前戴一下皇帝的帽子,圆自己未竟的帝王梦。 面对这一模糊不清的请求,乾隆摘下自己的帽子递给弘昼,问道:"你是想要朕头上这顶帽子吗?" 尽管临终一幕充满戏剧性,乾隆最终还是满足了弘昼为后代请求世袭特权的心愿。他为弘昼的子孙赐予了"铁帽子王"的特权,这在当时是极高的荣誉,意味着亲王爵位可以世代相传,不必每代降级。 弘昼离世后,乾隆对他的公开评价是:"朕弟和硕和亲王、秉性纯诚,持躬端恪。"这一评价与弘昼生前的"荒唐"形象形成鲜明对比,似乎是乾隆对弘昼真实面目的一种承认,也可能是对这位弟弟最后的体面。

前进

天下最苦帝王苦,聪明人[点赞][点赞][点赞]