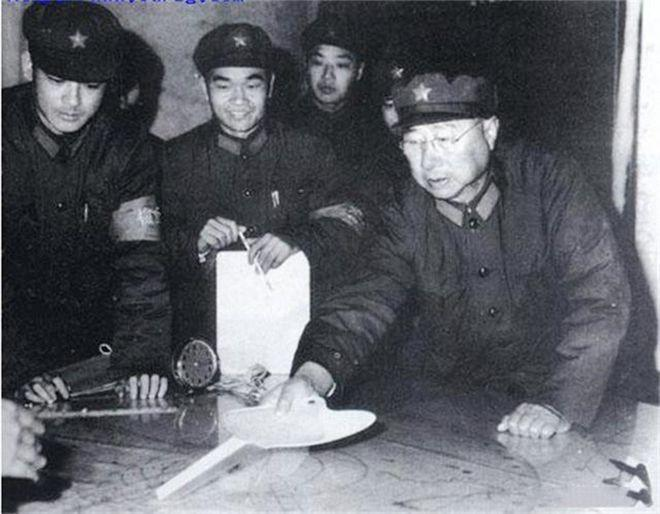

1982年,71岁的开国中将成钧找到余秋里,请求道:“你帮一下我吧!”。他本以为好友一定会帮自己,谁知余秋里却直接拒绝:“这次我不能帮你,之前我为了帮你,都失去一只胳膊了!” 成钧出生在湖北石首的一个贫寒家庭。16岁时,成钧便投身到秋收暴动中。 从最初的侦察兵开始,凭借着过人的勇猛与机智,他逐步晋升为团长,成为了红二军团中不可或缺的核心人物之一。 在长征的艰苦过程中,成钧的十八团展现了极强的战斗力,成为红二军团的“拳头”部队,在战场上屡立战功,成绩斐然。 1936年春,红二、六军团行至贵州石阡县附近,正准备穿越乌蒙山。然而,贵州军阀王家烈在此设下了重重防线,企图封锁红军的去路。 王家烈不仅在战略要地筑起坚固的工事,还部署了一个榴弹营,阻止任何试图通过的军队。此时,红军的存亡悬于一线,而能否突破这道屏障,直接关系到整个战局的走向。 贺龙得知这一情况后,立即召集了红二军团的精锐力量——第六师十八团团长成钧商讨对策。 为了帮助成钧进一步了解敌情,贺龙甚至借给他高倍望远镜,让他仔细观察地形。望远镜的视野中,成钧看到山间云雾缭绕,忽然他说:“老天爷要下雨了!”这一句话点醒了贺龙——雨天无月星,是夜袭的最佳时机。 夜幕降临,成钧和团政委余秋里带领着两个营的战士悄无声息地接近了石阡城东的四座炮楼。他们避开了敌人的巡逻,很快来到了预定位置。 随着成钧的一声令下,战斗爆发,红军如猛虎下山,迅速突破了王家烈的防线。尽管敌人试图顽抗,但防守脆弱,王家烈的炮楼很快就被摧毁,红军成功突破了重重障碍,顺利进入乌蒙山。 然而,王家烈并未善罢甘休,国民党的万耀煌带领部队追了上来。贺龙果断决定布下口袋阵,将万耀煌的部队困在其中。 成钧带领十八团勇猛出击,迅速将万耀煌的部队逼入了口袋阵的核心。 就在战斗进行得如火如荼时,成钧站在高坡上指挥作战,突然,他的身影暴露了。万耀煌部的机枪手立刻瞄准了他,一梭子子弹呼啸而至。 团政委余秋里毫不犹豫地伸出手臂,将成钧拉回了掩体。但这一动作却让余秋里自己陷入了危机,子弹穿透了他的左臂,血肉模糊,露出了骨头和筋腱。 成钧看到这一幕,愤怒和痛苦交织,眼泪几乎夺眶而出。 余秋里在剧痛中忍住了呻吟,他知道自己的伤势严重,但仍不忘鼓励成钧:“我没事,你一个人好好指挥。” 为了不影响指挥,余秋里强忍着伤痛,继续支撑着团队。在余秋里重伤的激励下,十八团的战士们愈发奋勇,他们最终成功将万耀煌的两个团全歼,彻底消除了敌人的威胁。 然而,余秋里的伤势依旧没有得到及时的处理,他在艰苦的行军中忍受着病痛,伤口腐烂生蛆,直到甘南才得以做止痛手术。 对于余秋里用一条胳膊“换回”自己一命的事,成钧心中充满愧疚,直到多年后回忆起这段往事,他依旧感慨万千。 到达陕北后,成钧前往抗日军政大学深造。抗日战争爆发,他还未完成学业,但他立即奔赴前线,投身到新四军的阵营中。 担任新四军四支队第八团一营营长后,成钧迅速开展了两项重要工作:一是对部队进行严格训练,二是扩充队伍。他的1营在短短几个月内,便迅速发展到了千余人。 随后的战斗中,成钧带领部队深入皖南,面对严峻的粮草短缺,他开始从当地地主那里筹集粮食,对待那些冷漠无情的地主,则采取了强硬的手段。 1943年,在淮南的占鸡岗战斗中,成钧带领部队歼灭了日伪军四个主力营,极大地鼓舞了抗日军民的士气。 1945年秋,成钧升任新四军第二师副师长。 解放战争爆发后,成钧被任命为山东野战军第2纵队5旅旅长,随后不久晋升为华东野战军第七纵队司令员。 1947年12月,莱芜战役打响,成钧带领部队攻占了大部分地区。然而,最为坚固的城隍庙核心工事依然屹立不倒,敌军1000余人依然顽抗。 当莱芜大部分地方已被占领,国民党的8个旅来增援,中央军委便电示许世友和谭震林,要求谨慎行事。 而许世友和谭震林认为,只有彻底消灭城隍庙的顽敌,才能集中力量应对增援部队。于是,他们决定撤换掉成钧的部队,抽调1师替代其位置。 成钧收到命令后,愤怒与不甘激起了他的斗志。他毫不犹豫地下令,召集所有排级以上干部,组成敢死队,带领他们直接冲向城隍庙。 战斗异常激烈,成钧依然身先士卒,然而,正当他带领敢死队冲锋时,一颗敌人的子弹击中了他的肩膀,成钧因此受伤。 谭震林得知此事后极为愤怒,他在电话中大发雷霆,要求严惩成钧的“冒险行为”,甚至威胁要开除其党籍。 最终,敌军的8个增援旅被彻底歼灭,约1.6万人被击毙,给国民党带来了重大打击。 新中国成立后,成钧被任命为福建军区第一副司令员。1955年,他被授予中将军衔。

用户12xxx81

这书编得有头无尾。成钧希望得到余秋里什么帮助?