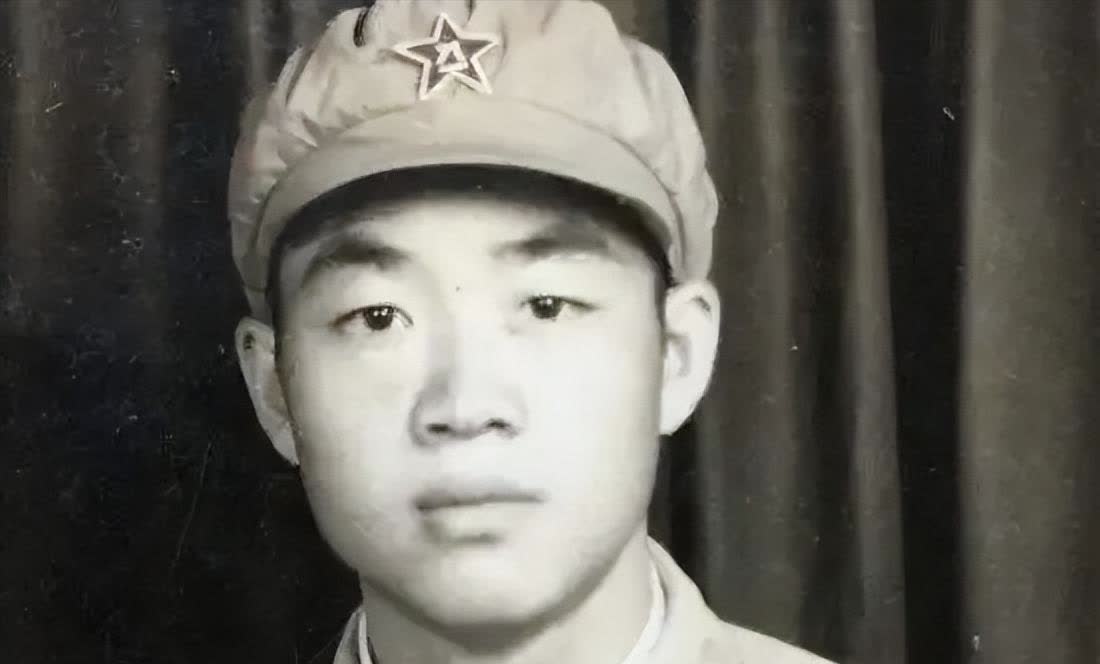

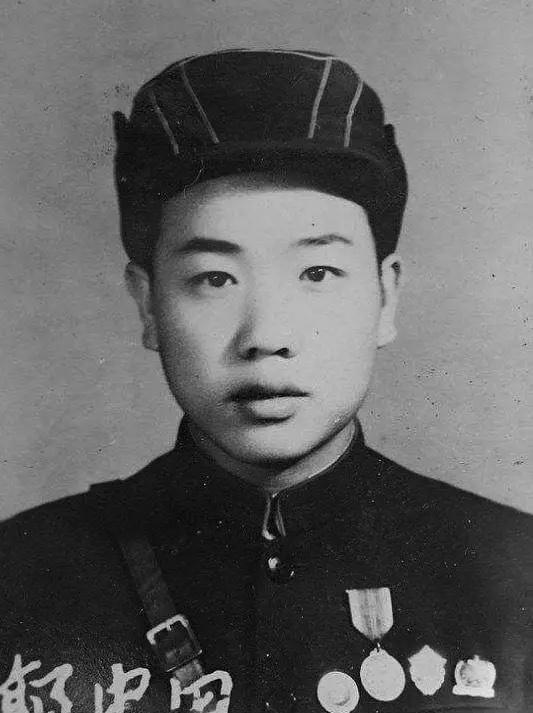

1952年,朝鲜战场上,志愿军抓获了一名间谍,搜身时,志愿军战士在间谍胸前一摸,脸色大变,不禁失声大叫:“他胸前有东西在动。” 1952年7月26日的夜晚,朝鲜东海岸第九兵团防区的气温仍然闷热。轮值的警卫连战士们在哨位上注意到了空中的异常动静。 夜幕中,一个降落伞正缓缓向九兵团的防区飘落。警卫连立即拉响了警报,部队迅速展开行动。 在黑暗中,志愿军战士们按照既定预案,快速包围了降落伞着陆点。借着微弱的月光,他们发现一个身影正在手忙脚乱地收拢降落伞。 这个不速之客还没来得及反应,就已经被十几支步枪指着。不同于以往抓获的特务,这名男子显得异常冷静。 按照惯例,警卫连要对抓获的可疑人员进行搜身。一名年轻的战士伸手探向这名男子的胸前,却突然感受到了异样的触感。 "报告,他胸前有东西在动!"这名战士迅速收回手,脸上写满了警惕。在朝鲜战场上,美军投放细菌武器的行为早已不是秘密。 第九兵团政治部保卫处的同志很快赶到现场,他们谨慎地检查了这名男子的衣物。在他的外套内侧,发现了一只被特殊装置固定的信鸽。 这只鸽子成为了审讯的突破口。经过连夜审讯,这名男子终于道出了真实身份:朴北时,美军特务机构派遣的情报人员。 朴北时交代,他此行的任务是要与代号"张疯子"的另一名特务接头。两人将共同为美军高级情报组在这片区域开展情报工作。 但更重要的信息是,美军正在计划一场大规模的登陆作战。信鸽就是他们传递情报的重要工具之一。 在审讯室的灯光下,朴北时详细交代了信鸽通讯的具体方式。这种古老而简单的通讯手段,在现代战争中仍然发挥着意想不到的作用。 第九兵团政治部保卫处部长丁公量很快接手了这个案件。作为一名经验丰富的情报工作者,他敏锐地意识到这不仅仅是一起简单的特务抓捕事件。 丁公量在1921年出生于浙江一个书香门第的家庭。良好的家庭教育和独特的成长环境,为他日后的革命生涯打下了坚实基础。 1934年,年仅13岁的丁公量考入了当时浙江最著名的舟山中学。这所学校汇集了大批优秀的进步教师,他们中的许多人都是共产党员。 1941年的皖南事变中,丁公量遭遇了人生最大的考验。他和其他新四军战士一起被国民党军队逮捕,关押在上饶集中营。 在艰苦的集中营生活中,丁公量展现出了非凡的组织能力和情报天赋。他利用上课的机会,秘密联络同志,在敌人的眼皮底下建立起了地下党组织。 从集中营逃脱后,丁公量很快投入到新的革命工作中。1942年底,他被任命为敌工委副书记,负责杭州到宁波沿线的地下工作。 当朝鲜战争爆发后,组织上选派丁公量担任第九兵团的情报工作。这个任命充分体现了组织对他专业能力的认可。 面对朴北时的案件,丁公量做出了一个大胆的决定:不立即处决这名特务,而是利用他开展反情报工作。这个决定源于丁公量多年的实战经验。 最关键的是,丁公量决定将朴北时携带的信鸽放回。这个看似冒险的举动,实际上是为了获取更多的情报信息。 通过分析已掌握的信息,丁公量推断美军一定还会派出更多的特务。他立即召开了兵团保卫工作会议,要求23军和24军加强警戒。 这个判断很快得到了证实。1952年9月25日,九兵团保卫部收到了一份绝密专电,预警有三名敌特即将空降东海岸腹地。 1952年9月27日,在鹰嘴山区域,志愿军发现了七具降落伞同时落下。经过周密部署,特工组中的三名成员很快落入志愿军的掌控之中。 其中一名特工孙宪主动表示要投诚,并协助志愿军寻找其他空投物资。在他的配合下,志愿军缴获了大量通讯设备和密码本。 这些设备对于开展后续的反情报工作至关重要。通过这些设备,志愿军可以直接与美军情报部门建立联系。 美军对这些电文深信不疑。他们甚至多次派飞机空投补给物资,支持所谓的"高级情报组"继续工作。 1953年初,随着战事的发展,美军对东海岸登陆作战的计划越发迫切。他们要求"高级情报组"加强对志愿军部队调动的侦察。 丁公量抓住这个机会,通过电台传递了一份关于志愿军部队部署的虚假情报。这份情报严重影响了美军的决策判断。 这场反情报战的成效很快显现出来。美军对东海岸登陆作战的计划开始动摇,最终不得不放弃这一战略意图。 1953年7月27日,《朝鲜停战协定》在板门店正式签署。这场持续了三年的战争终于画上了句号。 这场反情报战的重要性在40年后得到了历史的印证。1993年,美国解密的档案证实,美军的战略决策确实受到了这些情报的影响。 美国中央情报局当年向总统提交的报告中,完全采信了志愿军通过电台传递的虚假情报。这些情报成功干扰了美军的战略判断。 丁公量领导的这场反情报战,为推动战争结束做出了重要贡献。他的出色表现获得了朝鲜民主主义人民共和国二级自由独立勋章。