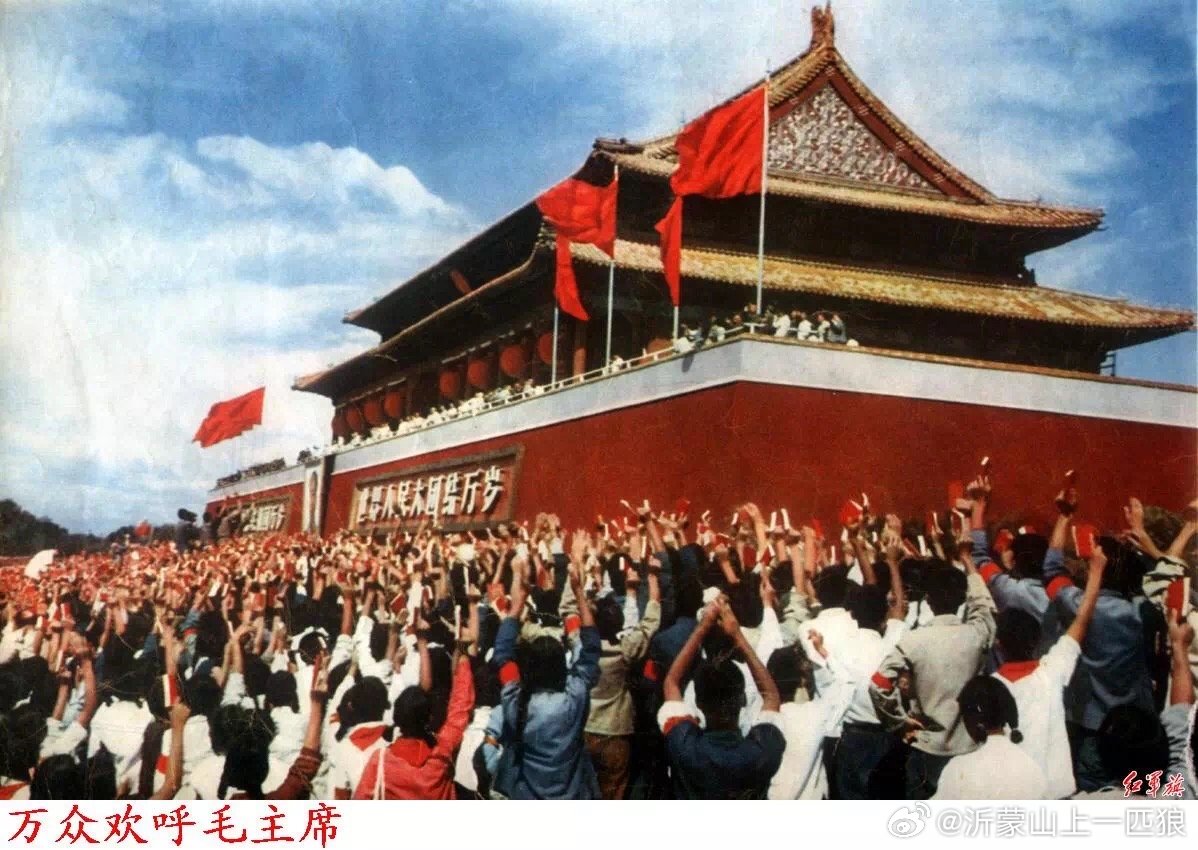

1953年,毛主席收到了一个好消息,他失散19年的二儿子毛岸红找到了,贺子珍听到消息后也是激动不已,和这个孩子一见面,贺子珍就颤抖着声音说:“毛毛,你就是我的毛毛!。”但是,贺子珍和毛主席最终并没有和这个孩子相认,这是为何? 1932年11月,福建长汀,一个婴儿的啼哭声打破了战争年代的沉寂。这个孩子就是毛泽东与贺子珍的第一个儿子,取名毛岸红。"岸"字沿袭了毛氏家族的辈分,而"红"则代表了他出生在红区、红军的环境中,寄托着革命的希望。 然而,好景不长。1934年,第五次反围剿失败,红军面临生死存亡。长征将启,危机四伏,数万红军干部与家属不得不留在苏区。当时年仅两岁的毛岸红被决定托付给毛泽东的弟弟毛泽覃和贺子珍的妹妹贺怡。毛泽东因疟疾在于都养病,未能亲眼见证这一分离。贺子珍虽想坚持带走儿子,却被众人劝解——幼小的孩子如何能在漫漫长征途中生存?更何况还要面对敌人的炮火。 分离前夕,贺子珍辗转难眠,半夜起身为"毛毛"缝制了一件贴身小棉袄。这件由毛泽东的棉裤和贺子珍的军衣改制而成的小袄,承载着母亲浓浓的爱意与不舍。第二天,怀着沉重的心情,她将儿子交给了妹妹贺怡。 毛岸红被送往毛泽覃处后,国民党势力日益猖獗,苏区和瑞金相继沦陷。为保护孩子安全,毛泽覃将其托付给一名警卫员,自己却在战斗中壮烈牺牲。此后,线索中断,毛岸红就此下落不明。多年后,毛泽东在老战友面前曾回忆:"最后一次看见毛毛,他已经能在队伍里向我挥手了。可谁知道,就这一面,以后再也见不到了……" 1949年新中国成立,贺怡为完成丈夫毛泽覃的遗愿,也为平复心中的愧疚,开始寻找毛岸红。贺子珍也多次写信给江西地方官员,恳请帮助寻找。每当有消息传来,毛泽东内心既欣喜又犹豫,因为之前已有十多次错误认领的案例,带来了一次次的希望与失望交织。 1953年3月,时任江西省长的邵式平接到中央电报,请求帮忙寻找长征前夕被寄养在瑞金的红军亲属。联想到贺子珍的信件,邵式平意识到其中可能有毛岸红。省民政厅干事王家珍接下这项任务后,立即前往瑞金展开调查。 在瑞金,王家珍查阅了1934年的《瑞金县志》,发现其中记载:"共党魁首毛泽东,生有一子寄留瑞邑。"这一关键线索坚定了他在当地寻找的决心。功夫不负有心人,经过不懈努力,他在朱坊村找到了朱苔盛、黄月英夫妇,他们在1934年底收养了一个被红军送来的孩子,取名朱道来。 最令人惊奇的是,黄月英珍藏了朱道来幼时的一件小棉袄,这件由红军军服改制的衣物保存完好,毫无褪色破损。王家珍将朱道来的照片与小棉袄一并带回,向贺子珍汇报。1953年,贺子珍与朱道来在上海相见,她一眼认出了自己亲手缝制的小棉袄,激动地说:"是毛毛,这就是我的毛毛啊!" 朱道来被确认为毛岸红的喜讯传开后,局面却变得复杂起来。原来,在王家珍找到朱道来之前,一位名叫朱月倩的妇女已经前往瑞金认领了这个孩子。朱月倩是革命烈士霍步青的遗孀,她手持南京空军司令部的介绍信,而且有时任她上司的邓小平亲自作证:"月倩在瑞金生了一个小孩的事是真的,可以加以证明……" 朱月倩的身份和证明极具说服力,朱苔盛和黄月英夫妇考虑再三,认为既然孩子是替红军抚养的,现在有人要认领,也应该归还。出于对孩子前途的考虑,养父母流着泪送走了朱道来,让他随朱月倩一同前往南京。 然而,当王家珍带着朱道来和黄月英前往北京时,情况变得更加扑朔迷离。中组部的领导与朱道来进行了密谈,询问了一些情况,并要求他对此事保密。几天后,毛泽东的女儿李敏来到招待所看望朱道来,亲切地称他为"哥哥"。尽管朱道来有些局促,想要解释情况,但李敏表示已从母亲贺子珍那里了解了一切。 在北京期间,朱道来和黄月英受到了周恩来、朱德、谢觉哉、董必武等老一辈革命家的接见。这些举动似乎都在表明朱道来被官方认定为毛岸红的可能性很高。然而,就在此时,朱月倩再次出现在北京,依然坚称朱道来是她的儿子。 面对这样的身份争议,毛主席作出了一个令人意外的决定。他表示:"不管是哪家的孩子,都是革命的后代,把他交给人民,交给组织吧。"这句话看似平淡,却蕴含深意。一方面,毛泽东无法完全确认朱道来就是自己的儿子毛岸红;另一方面,作为国家领导人,他必须考虑更多政治因素。 1953年的政治环境十分特殊。新中国成立仅四年,百废待兴,国内外形势复杂。作为国家最高领导人,毛泽东的一举一动都牵动着国家命运。若公开认领一个身份存疑的儿子,可能会引发不必要的政治风波,不利于国家稳定和发展。 1957年,朱道来以优异成绩考入清华大学,毕业后被分配到国防科研单位工作。他的人生轨迹因为这次特殊的经历而改变,但也因此得到了更好的教育和发展机会。然而,命运似乎没有给他太多时间,1971年,朱道来被发现患有晚期肝癌,抢救无效去世。