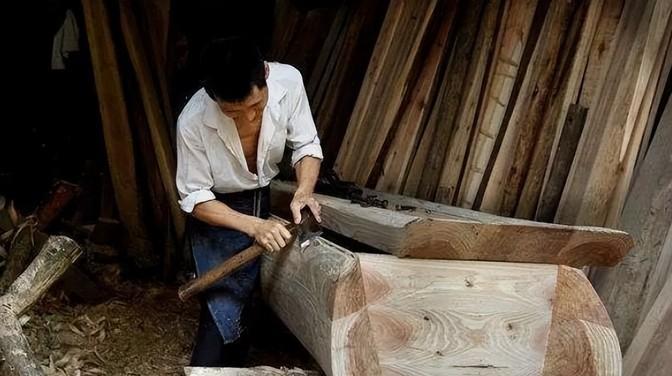

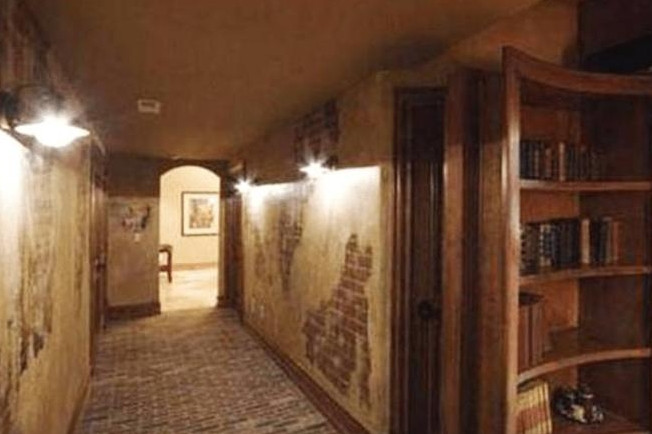

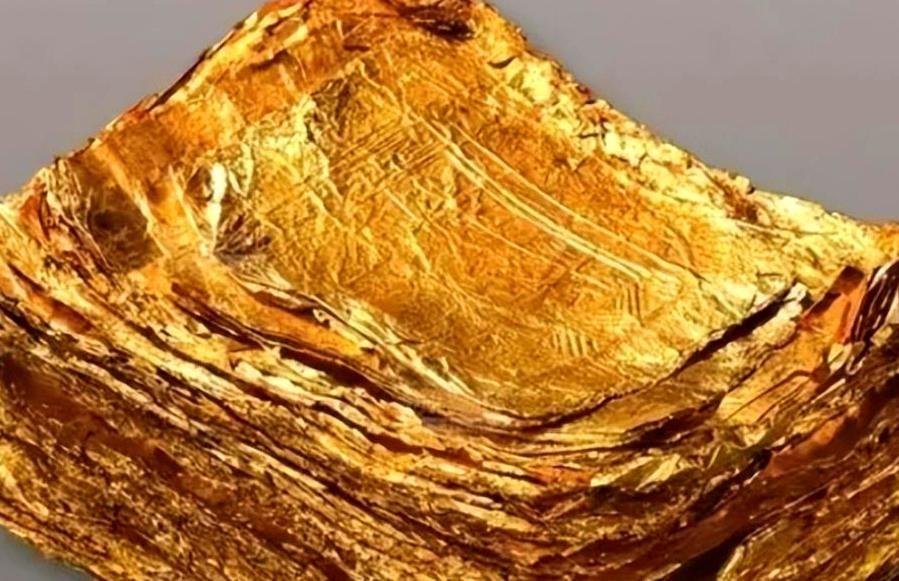

为什么人死后不能立即下葬,偏要停留三天再下葬,是礼仪还是迷信? 从古至今,各地区都有着不同的丧葬习俗。在中国传统文化中,人死后并不会立即下葬,而是会有一段"停尸"的时间。 这种习俗在不同地区会有明显的差异,其中南方地区普遍将停尸时间定为三天。在北方的一些地区,考虑到天气和交通等因素,停尸时间往往会延长到七天。 在明清时期,停尸时间的长短还与社会地位密切相关。一般平民百姓通常是三到七天,而官宦人家的停尸时间则可能长达数月之久。 这种区别对待并非源于某种歧视,而是出于实际情况的考量。官员去世后,需要向朝廷上报,等待朝廷的赐祭和赐葬,这些程序都需要相当长的时间。 在中国古代典籍中,《礼记》对停尸习俗有着详细的记载。其中提到:"死三日而殡,殡三月而葬",意思是人死后要停尸三天才入殓,入殓后要再等三个月才能下葬。 这种停尸习俗与中国传统的孝道文化有着密切关系。古人认为,人死后不能立即下葬,是对逝者的一种尊重。 这种做法也体现了中国传统文化中"事死如事生"的理念。在这段时间里,家人要像对待生者一样侍奉死者。 这一传统习俗的形成,既有实际需要,也有文化传承的因素。停尸期间,家人要进行一系列祭祀活动。 这些活动不仅是对逝者的怀念,也是一种家族凝聚力的体现。通过这些仪式,强化了家族成员之间的联系。 传统的停尸习俗还包含着许多具体的规范。比如停尸房间的选择、摆放方位的讲究等。 这些细节都反映出古人对死亡的严肃态度。他们相信,只有通过完整的仪式,才能让逝者安息。 从医学角度来看,停尸三天这一传统习俗具有其科学依据。在古代医疗技术不发达的情况下,通过观察尸体三天的变化,可以确认死亡的真实性。 这种做法实际上是一种原始但有效的死亡确认机制。在古代,有不少人因为各种疾病导致假死的情况,如果草率下葬,可能会造成严重的后果。 古代的验尸制度与停尸习俗有着密切的联系。验尸官需要通过观察尸体的变化情况,来判断死亡原因。 这种观察通常需要持续一定时间,三天的期限恰好能够让尸体出现明显的生物学变化。这些变化包括体温、肌肉僵硬程度等多个方面。 在古代司法实践中,停尸三天也是破案的重要时间窗口。这段时间内,官府可以对可疑死亡案件进行初步调查。 如果死者是因为他杀或者其他非正常原因死亡,在这三天内通常会显露出一些线索。这为古代的法医学检验提供了必要的时间保障。 从社会功能的角度来看,停尸三天能够让远方的亲属有足够的时间赶来送别。三天的时间,足以让方圆百里之内的亲友收到消息并赶到现场。 停尸期间,家属需要准备各种丧葬仪式所需的物品。从寿衣、棺材到祭品、香烛,都需要时间来准备。 三天的时间,也给了家属一个心理调适的过程。突然失去亲人是一件极其伤痛的事情。这段缓冲期可以让家属逐渐接受现实,同时也能够更好地安排后事。 在停尸期间,防腐与保护措施是最重要的环节之一。传统的防腐方法包括使用特制的寿衣和各种天然防腐材料。 寿衣的设计充分考虑到了实用性,采用多层结构可以有效吸收尸体产生的液体。特殊的剪裁方式和加固处理,能够保持尸体的完整性。 在传统防腐材料的使用上,古人积累了丰富的经验。常用的材料包括明矾、樟脑、中药材等天然防腐剂。 这些材料不仅能够延缓尸体腐败,还能够去除异味。在寒冷的冬季,会在棺材内放置生石灰,既能吸湿又能保持一定温度。 根据季节的不同,停尸时的处理方法也有所区别。夏季天气炎热,会在停尸室内放置冰块或使用特制的降温设备。 冬季则需要注意保暖,防止尸体因温度过低而冻硬。春秋两季气候适中,主要注意通风和防潮即可。 在祭奠仪式的准备工作中,灵堂的布置有着严格的规范。传统的灵堂要求正中摆放遗像,两侧点燃长明灯。 灵堂的布置要体现庄重肃穆的氛围,但不同地区也会有自己的特色。北方地区多用白色为主,南方则会适当加入其他色彩。 祭品的准备也是一个重要环节。这些祭品的摆放位置和数量都有讲究。一般要求单数,且要按照特定顺序摆放。 火葬的推广大大缩短了停尸时间,但许多地区仍然保留着象征性的三天期限。这种变化反映了传统文化与现代文明的调适。 在城市化进程中,一些繁琐的礼仪环节被简化。现代殡仪馆提供专业的遗体防腐和保管服务。 这种改变使得丧葬活动更加卫生、环保。但是核心的礼仪内容,如祭奠、追思等仍然得到保留。 在新时代背景下,人们对传统文化的态度更加理性。不再盲目遵循所有古老习俗,而是保留其中有价值的部分。 这种传承既保持了文化的连续性,又适应了现代社会的需求。通过这种方式,传统文化得以在新时代焕发新的生机。 停尸习俗的演变过程,反映了一个民族文化的适应能力。在保持传统文化精髓的同时,也要与时俱进。 这种变化不是对传统的背离,而是对传统的创新发展。通过这种方式,传统文化才能在现代社会中继续发挥其价值。