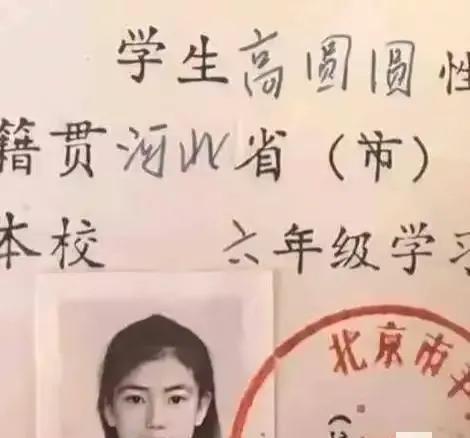

真正的教育,是用生命影响生命。我叫张引,是长春一所希望小学的体育老师。这些年,我一直坚持默默关照特殊儿童,因为在我眼里,他们是不小心被成见、被意外折了翅膀的天使,不应该被忽视。或许有人会觉得我耗费精力财力去照顾这些孩子是不理智的行为,可能会影响自己原本的生活质量,可我觉得这些孩子的未来远比生活质量的小波动更重要。 就拿袁楠来说吧,她如今成为了吉林建筑大学设计系的学生,毕业设计《守护星》公益标志还被长春市教育局采用。谁能想到,曾经的她是那样的无助。那是 2010 年,在学校操场上,一个 6 岁的女新生引起了我的注意。她穿着颜色模糊难辨的旧衣,头发杂乱,甚至还结着草屑,脸上身上满是污渍。当其他孩子都捂着鼻子躲开时,她的目光却一直追随着校外远处一对嬉笑的母女。 我向班主任了解情况,得到的却是冷漠的回应:“是个可怜的人,叫袁楠,父母离异,母亲再嫁,家里就剩个智力障碍的父亲,你要是可怜她,就给她洗个澡吧。” 当天傍晚,我带她走进了浴池。本以为只是简单的清洁,可将近一小时,搓澡巾都搓脏了三条。浴室里,袁楠后背被热水泡得发红,当换了两条满是黑乎乎澡泥的搓澡巾后,我握着第三条搓澡巾的手不禁微微颤抖。在蒸腾的热气中,她小小的后背全是蚊虫叮咬的密集红点,还有磕碰留下的淤青。我小心触碰问到:“疼吗?” 袁楠却仰头憨笑:“习惯了,疼也没人管的。” 可她的指甲却深深抠进瓷砖缝里,压抑的呜咽声让我眼眶发酸。 那时我就决定,要多照顾这个可怜的孩子。我是位单亲妈妈,有一个比袁楠还大两岁的女儿,每回带袁楠回来,我都会先跟女儿说,小妹妹今天需要我们的照顾。给孩子们洗完澡后,我又钻进厨房张罗晚饭。袁楠每次都乖乖地坐在餐桌前,眼睛瞪得圆溜溜的:“都是我没吃过的菜。” 说完眼里闪着泪光。 一日雨天,给孩子们洗好澡,做好饭后,我喊吃饭时,袁楠怎么也不肯吃。我蹲下来轻声问:“怎么了呀?” 袁楠低着头涨红了脸,硬是一声不吭,我抱了抱她,这下,袁楠再也没忍住,呜哇地哭出来:“我不想回家,我可以留下来吗?…” 我听后,把她抱得更紧了,“没事,咱先吃饭,我跟你回去问问你父亲,他同意,你就留下来” 袁楠听后,这才憋回眼泪。 那晚,是我第一次送袁楠回家,刚到门口,便看到孩子的父亲蜷缩在屋内地铺上,神志呆弱,和他打招呼,沟通也无法清晰表达。家里屋顶还漏着雨,屋里连件像样的家具都没有,进门就一张简易木桌,桌上桌下都堆放着杂物,几乎没办法下脚。再继续往前,屋内便传来一阵阵酸臭味,原来,角落里累了一堆没洗的破旧脏衣物。 我终于明白这父亲根本无力照料她,孩子长期处于无人看管的状态。随即,我萌生了接袁楠回自己家常住的念头。但现实远比想象复杂:社区要求司法程序,教育局提醒要注意社会影响,连自己亲生女儿都哭着问:“妈妈,不要我了吗?” 我心里咯噔一下,眼里满是愧疚,但,一想到袁楠被亲生母亲抛弃,我毅然决然把对女儿的爱分了大半给袁楠。我总对女儿说:小妹妹的妈妈不在身边,她更需要我们的照顾。 事实,现在照顾袁楠的是她的姑姑,可她生活不宽裕,上有老下有小。谁料,在知道老师要带走袁楠时,她的父亲和她的姑姑们都说:“我们没有钱。” 后来,我明确地告诉他们:“我不要钱。” 这才能把袁楠顺利带出来。 有人觉得我这样做会影响自己亲生女儿的成长,可事实并非如此,我的女儿也很有爱心,并且健康成长。有一次,带袁楠去图书馆,孩子颤抖的手指抚过《安徒生童话》的封面,突然抬头问:“老师,灰姑娘的妈妈是不是也不要她了?” 这句话让我彻夜难眠,我开始用有限的积蓄带着袁楠和自己的女儿出游:爬长城时袁楠歪歪扭扭写下 “不到长城非好汉”,看升旗时她悄悄抹泪。 2015 年春游时,袁楠突然拉住我的手:“妈妈,我能叫您妈妈吗?” 我愣住,想起五年前第一次带她洗澡,孩子指甲抠进瓷砖缝的闷哼声。我将袁楠拥入怀中,闻到她头发里淡淡的洗发水香:“当然可以。” 袁楠将自己画的全家福塞进我手里,三个小人站在金色星空下,身后是 “张引老师之家” 的门牌。 我做过调查,这些特殊儿童在得到关爱和帮助后,心理和成长方面的数据提升明显,远远超过那些无人照料的孩子。以袁楠为例,她从当初那个满身淤青、无人关爱的孩子,成长为如今自信优秀的大学生。这也证明了我的坚持是正确的,即使有很多困难和质疑的声音。 家里墙上早已都是泛黄的奖状:2019 年阿里巴巴正能量奖、2020 年全国最美教师提名…… 但最显眼的位置,是袁楠十岁时画的《我们的家》—— 三个手拉手的小人站在地平线上,背景是用金色颜料点满的星空。 教育不是施舍,是点燃火种。当孩子们眼中有光,就是对我最好的回报。我会继续走在这条路上,希望更多人一起关注困境儿童,让每个孩子都能被温柔以待。