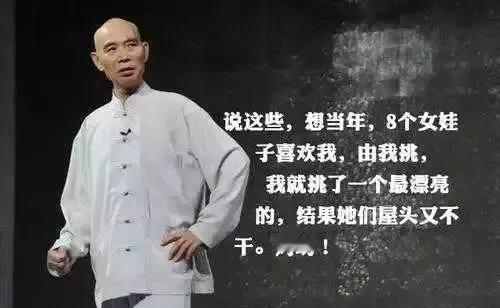

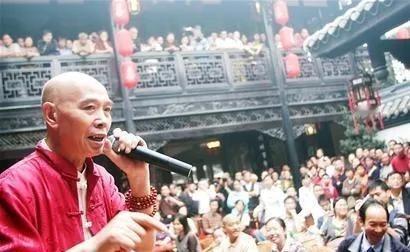

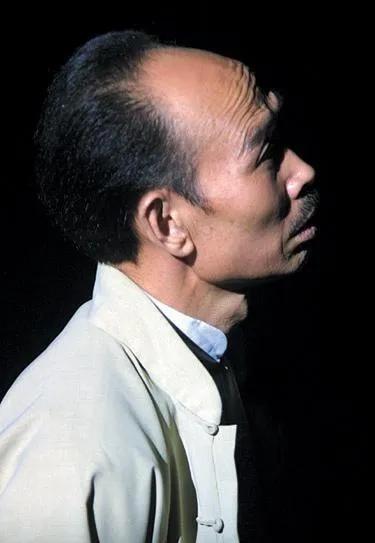

1979年妻子因为李伯清穷而离婚,小儿子判给了前妻,大儿子跟了他。 1979年,李伯清33岁,妻子因为他穷得揭不开锅,带着小儿子走了,大儿子留给他,家散了。那一刻,他站在人生谷底,日子苦得像咽不下的窝头。可谁能想到,这个穷困潦倒的木匠,后来竟凭着一张嘴,成了川渝家喻户晓的“散打评书”大师? 李伯清,1947年11月8日生在成都,家里穷得叮当响。父亲是个木匠,靠手艺养家,母亲缝补衣物,省吃俭用。小时候,他常蹲在茶馆外听评书,心里痒痒想学,可家里没钱供他读书,梦想只能先搁着。少年时,他就开始干活,挑水劈柴,肩膀扛着重担,累得直不起腰。长大后,他啥苦活儿都干过:搬运工扛麻袋,木匠手被刨刀划得满是疤,还下过厨房炒菜,油星溅得手臂全是红点。 1971年,他进木器厂当工人,每月29.5元工资。厂里机器轰鸣,木屑飞扬,他干着流水线的活儿,腰酸背痛不敢歇。这点钱要养活一家四口,日子紧巴巴,桌上常只有咸菜稀粥,孩子奶粉都买不起。1973年,他觉得工厂工资不够花,辞职借了50块钱买了辆破架架车,拉河沙挣钱。每天凌晨推车上路,河沙压得他步履蹒跚,汗水淌了一地。拉一天也就够买几斤粗粮,家里还是揭不开锅。 生活的苦没把他压垮,反而磨出韧性。收工后,他常挤在街角听评书艺人讲故事,手里捏着硬窝头,边吃边学腔调。1980年,他终于在成都茶馆登台讲评书,手拿旧折扇,声音洪亮,台下观众被他的市井味儿吸引。从扛麻袋的苦力到评书艺人,李伯清硬是用双手和嗓子,在夹缝里闯出一条活路。 1979年,李伯清33岁,日子过到散伙的地步。妻子因为他穷,带着小儿子走了,大儿子李静留给他。这场离婚,根子还是家里穷得叮当响。1969年,他经人介绍认识个下乡到仁寿的女知青,两人聊得投缘,1971年在成都结了婚。婚礼简单,几桌粗茶淡饭而已。婚后生了大儿子,1973年又添了小儿子。家里挤在窄小的公房里,墙角堆着破家具,屋顶漏雨,地上全是接水的盆。 他在木器厂上班,29.5元工资养四口人,日子过得捉襟见肘。桌上常是咸菜稀粥,大儿子生病没钱看医生,他翻遍衣兜也掏不出几毛,只能干着急。房租每月1.3元,常拖欠,房东上门催得刺耳。为了多挣钱,他辞厂里活儿,拉河沙糊口。每天凌晨推车出门,鞋底磨穿,收入却只够买粗粮,锅里还是空的。 经济压力压得一家人喘不过气。前妻是知青,婚后日子苦,常埋怨他挣得少。两人争吵越来越多,从低声嘀咕到大声嚷嚷,吵得碗筷叮当响。1979年一天,她收拾行李,抱着小儿子走了。李伯清手攥着一根烟,看着她走远,大儿子拽着他衣角一声不吭。他后来写首诗:“满天风雨一腔愁,十载患难心相同。而今相依情何在,耿耿痴心付东流。”字里满是对婚姻破裂的叹息。 离婚后,李伯清带着大儿子,日子更苦。他一度南下广东打工,住工棚扛重物,汗水湿透衣背。一年后,他攒了点钱回成都,决心从头来。1980年,他在茶馆讲评书,手拿旧折扇,声音穿过人群,台下笑声渐起。他把市井生活的苦乐融入表演,渐渐有了名气。1994年,他凭“散打评书”火了,创作的《徐洪刚热血颂》拿了四川省文化厅二等奖,还被评为“巴蜀十大笑星”之一,名声响遍川渝。 成名后,他没飘,照样抽20块一包的烟,吃街边杂酱面,碗底油花映着他粗糙的手指。后来,他和比自己小的徐女士再婚。新婚那天,他在小院摆了几桌酒席,邻居端碗来道喜。新家收拾得井井有条,桌上终于有了热饭菜。2007年,他在彭州三昧禅林剃度出家,法号广慈,但没放下艺术。2010年,他主持《李伯清大话水浒》,嗓音洪亮,笑声传遍千家万户。 如今,77岁的李伯清还站在舞台上,手拿折扇讲段子,台下笑声不断。他的评书满是烟火气,粗砺又真实。从穷困潦倒到川渝笑星,他用半生坎坷,讲出自己的故事。