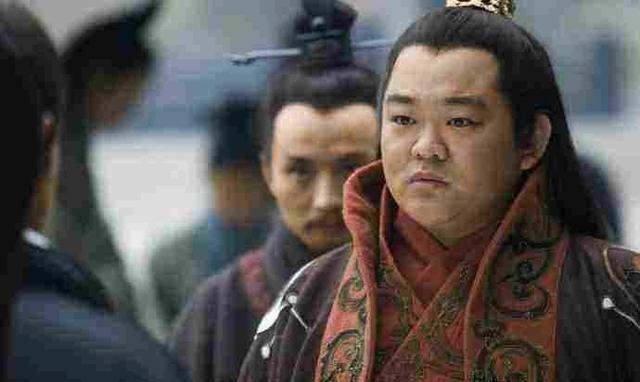

刘禅如果没有下跪称臣,而是选择死战不降,蜀汉结局会不会一样? 景耀六年(公元 263 年)冬,成都平原被鹅毛大雪覆盖。 当邓艾的两万魏军如同神兵天降般出现在平原上时,蜀汉君臣的命运被推上了历史的十字路口。 这个曾让曹操割须弃袍、令司马懿坚守不出的王朝,此刻只剩下最后的尊严可守。 姜维的十万大军被钟会牵制在剑阁,成都守军不足五万。 南中七郡叛乱未平,永安都督阎宇率军回援途中。 汉中防线全面崩溃,阳平关守将蒋舒投降。 《三国志》记载:"时蜀汉精锐尽在剑阁,成都空空如洗。" 这种兵力对比下,刘禅面对的不仅是军事失利,更是政权合法性的彻底崩塌。 光禄大夫谯周在朝堂上抛出《仇国论》,称 "民疲劳则骚扰之兆生,上慢下暴则瓦解之形"。 本土士族对连年北伐的厌倦已公开化,他们更关心的是家族利益而非汉室存亡。 蜀汉后期形成的 "荆州派 - 东州派 - 益州派" 权力三角,此时已濒临解体。 如果刘禅选择效仿刘谌自焚于昭烈庙,蜀汉能否改写命运?这个假设需要从军事、政治、经济三个维度重新推演。 成都 "两江环抱,城高三丈" 的地理优势,或许能迟滞魏军。 启用李严之子李丰为成都令,征发青壮组成 "无当飞军",利用锦江设置火攻防线。 参考刘裕北伐时的 "却月阵",蜀汉或许能依托地形优势组织抵抗,但后勤补给仅能维持三个月。 诸葛亮《出师表》的精神遗产仍在,刘谌自杀引发的 "死战派" 崛起,可能形成 "荆州派 + 东州派" 的联合政府。 但益州士族的观望态度仍是致命隐患,他们更倾向于保存实力而非玉石俱焚。 即使刘禅选择死战,以下五个致命伤仍将导致政权崩溃: 诸葛亮五次北伐消耗蜀汉 30% 人口,景耀年间 "男子力耕不足粮饷,女子纺织不足衣服"。 货币贬值严重,直百五铢钱实际重量仅为东汉五铢钱的 1/10。 这种经济基础下,任何抵抗都将加速社会崩溃。 蜀汉后期 "文不过谯周,武不过姜维",五虎上将后代凋零,诸葛亮培养的 "幼麟" 马谡、马良早逝。 人才断层导致决策层缺乏战略视野,这在邓艾偷渡阴平时已暴露无遗。 汉中失守后,蜀道天险尽失,成都平原无险可守。 长江防线被东吴牵制,蜀汉如同被拔去獠牙的猛虎,只能被动挨打。 孙吴 "趁火打劫" 的战略选择,南中叛乱的此起彼伏,鲜卑轲比能的反复无常,使蜀汉陷入四面楚歌的外交绝境。 "汉室正统" 的号召力衰减,谯周《仇国论》对天命观的颠覆,民众对 "克复中原" 的信念崩塌。 当意识形态无法转化为现实利益时,任何抵抗都将失去精神动力。 史可法扬州死战的象征性意义,马士英与左良玉的内斗,加速了政权崩溃。 历史证明,在缺乏战略纵深的情况下,死战更多是政治姿态而非务实选择。 陆秀夫背幼帝投海的悲壮,20 万军民殉国的历史代价,换来的是文明断层的惨重代价。 这种玉石俱焚的抵抗,虽然成就精神丰碑,却给民族带来难以估量的灾难。 面对隋炀帝百万大军,高句丽采取 "坚壁清野" 的持久战,拖垮隋朝远征军。 这种成功案例的前提,是具备足够的战略纵深和经济基础,而蜀汉显然不具备。 现代史学研究表明,个人决策在历史重大转折点的影响权重约为 15%-20%,更多取决于结构性因素。 刘禅的选择,本质上是蜀汉政权合法性崩溃的必然结果。 文天祥 "留取丹心照汗青" 的精神价值,张弘范 "崖山之后无中国" 的历史悖论,投降派与抵抗派的文明存续之争,本质上是文明延续与精神传承的辩证关系,没有绝对答案。 从文明演进的角度看,蜀汉的灭亡是中原文明整合的必然过程。 费孝通 "各美其美" 的文明观,汤因比 "挑战 - 应战" 理论的适用性,亨廷顿 "文明冲突论" 的历史印证,都揭示了个人选择难以改变历史大势。 刘禅的投降,如同古罗马的西塞罗面对安东尼的屠刀,既是个人的耻辱,也是文明的止损。 当我们站在 21 世纪回望,或许能更客观地看待这个 "扶不起的阿斗":他的选择虽然充满争议,却避免了成都平原的生灵涂炭,为中华文明保留了最后的火种。 历史没有如果,但人性的光辉永远值得敬仰。 无论是选择死战的刘谌,还是选择投降的刘禅,都是那个时代的悲剧英雄。 他们用不同的方式诠释了责任与担当,也让我们看到:在历史的洪流中,个人的选择永远闪耀着人性的光芒。