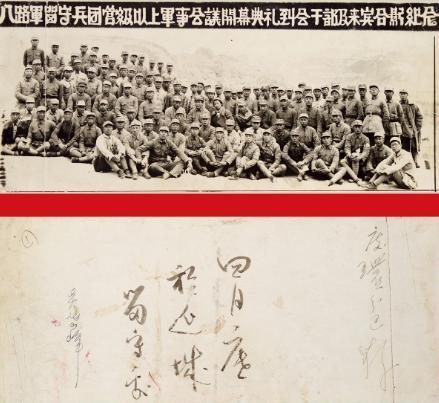

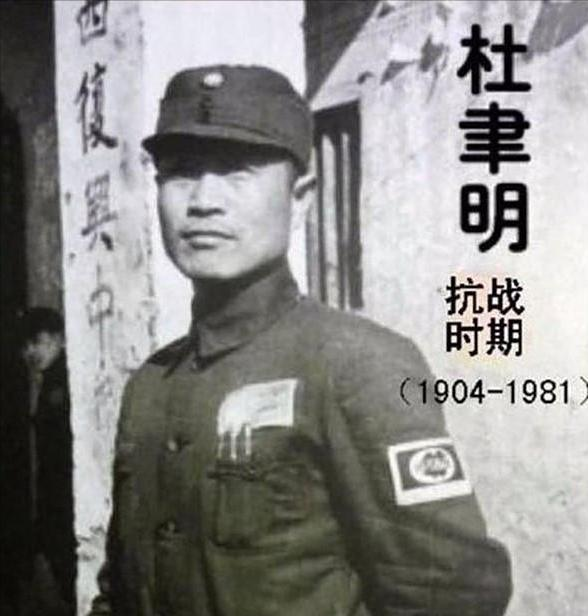

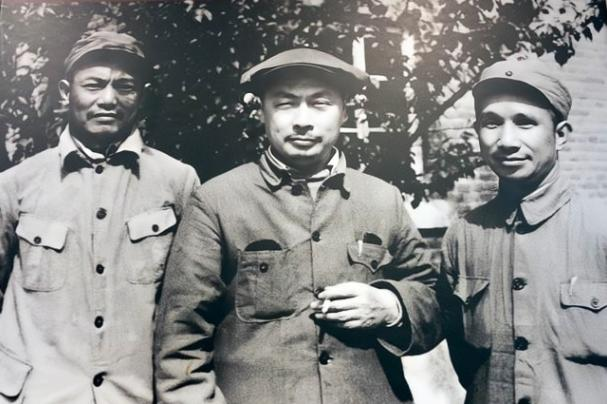

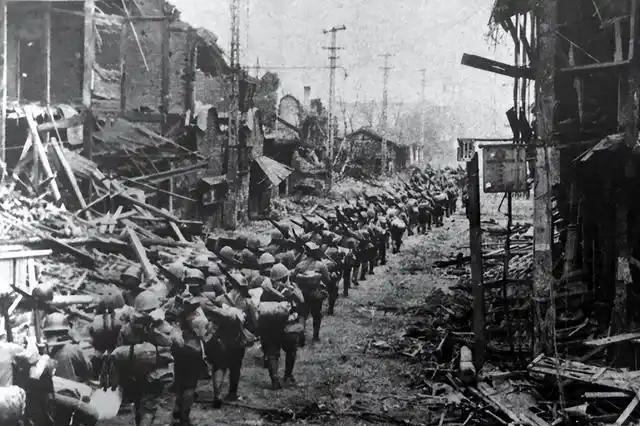

八路军除了我们熟知的115、120、129师之外,还有一支强悍的部队,这支部队在之后不仅出了十多个中将,数十个少将之外还出了一个大将和一个上将。 在讨论抗日战争期间的中国军事力量时,八路军是绕不开的重要话题。正式名称为国民革命军第八路军,这一武装力量是中国共产党领导下的主要抗日队伍,也是后来中国人民解放军的重要前身。 八路军以其三个主力师——115师、120师和129师——在历史上尤为著名。这三个师不仅在组织结构上显得尤为突出,其战斗能力和战绩也极为显赫,参与了多次关键战役,如平型关大捷、雁门关战斗以及影响深远的百团大战。 这些战役不仅展示了八路军的战斗技巧和战略智慧,也加深了其在民众中的英雄形象。 然而,除了这些广为人知的主力师之外,八路军中还有一支特殊的部队,其实力和荣誉同样令人瞩目,但在许多史书中却鲜为人知。 这支部队称为“八路军留守兵团”,在抗日战争期间,主要留守在陕甘宁边区。由于其坚不可摧的军事实力,这支部队后来被赋予“御林军”的美誉。 1955年,这支部队的多位成员被授予中将军衔,众多其他成员则被授予少将军衔,这标志着其卓越贡献和在军事历史上的重要地位。 1937年,“七七事变”引发的全国范围内的抗日战争爆发之际,八路军主力部队从陕西省的三原、富平等地集结,准备东渡黄河,赶往华北前线应对日军。 此前,毛泽东在洛川会议上强调了陕甘宁边区根据地的战略重要性。他认为,只有确保边区的安全与稳定,前线部队才能有依靠,才能有力地开展抗日战争。 随着华北战事日益激烈,中共中央面临前线和后方安全的双重压力。 8月25日,军委作出决策,确保陕甘宁边区的稳固,这是党中央所在地的核心防线。 基于此战略考虑,八路军组建了一个由三大师的部分团、营(包括第115师的炮兵营、辎重营,以及第120师等部队)组成的9000余人的部队,专责留守陕甘宁边区,以巩固该地区的抗日根据地。 此举是为了防备敌人可能的突袭,确保战略后方的安全。 为了有效管理这些部队,同年还在延安成立了八路军后方留守处,由未来的开国大将萧劲光担任司令员。 这支留守部队的规模与八路军成立初期的三大主力部队相当,显示了中央对其重视的程度。 这个留守部队不仅人数众多,装备精良,而且成员优秀。部队中不少成员及其指挥官后来成为新中国的著名将领。 其中包括萧劲光、阎红彦、曹里怀、莫文骅、钟汉华、周仁杰、甘渭汉、杜平、陈先瑞、张达志、文年生、张才千等,这些将领在后来的岁月中,均有杰出表现。 八路军留守兵团的设立背后隐藏着中央军委的深谋远虑,这支部队不仅在组织架构上体现出无懈可击的战斗力,更在执行任务时展现了其重要性。 这支部队最初的核心任务是确保陕甘宁地区的社会稳定,主要通过清除活跃于此地的多种土匪团体。 这些团体大致可分为两类:一类是普通的土匪,通常组织松散,较易清除;另一类则更为棘手,他们往往接受日伪军或国民党军的支持,不仅装备精良,且常对我方进行暗杀企图,严重威胁地区安全。 八路军留守兵团通过灵活的战术配合地形优势,经过数年的努力,成功肃清了这些破坏和平的势力。 除了军事行动,留守兵团还兼顾了地区的粮食生产,显著减轻了民众负担,并保障了前线部队的物资供应。 由于国民政府对八路军军饷的克扣和拖欠,1940年,留守兵团启动了以农业为主的大生产运动,旨在突破经济封锁,实现生产自给。 到1943年,留守兵团已开荒21万亩,建立了多个工厂和作坊,极大地提高了自给能力。 甚至毛泽东主席都曾多次赞扬这支部队,强调在延安的岁月里,正是依靠这支部队维持供给。 此外,留守兵团还担负着守卫黄河河防的重要任务。 黄河作为陕甘宁边区至抗日根据地的关键通道,其安全对抗战的总体战略至关重要。 1938年,日军加大了对边区黄河防线的攻势,意图切断陕甘宁与晋西北抗日根据地之间的联系。 面对日军的进攻,中共中央军委作出决策,将黄河防线分为三个防御段,由留守兵团和第120师担任防守。 1938年3月13日,日军第26师企图强渡黄河,但被留守处第6团以迅猛的火力击退,并在河东与第120师协同作战,成功迫使日军撤退。 此次战役中,八路军共计消灭日军800余人,有效保卫了陕甘宁边区。 后续在多次日军威胁下,留守兵团不仅没有退缩,反而勇敢地抵御侵略,显著削弱了日军的战斗力,为保卫边区立下赫赫战功。 尽管留守兵团不如前线的三大主力部队那样广为人知,但他们的英勇表现和对抗日战争的巨大贡献,同样值得每一位国人深深敬佩。