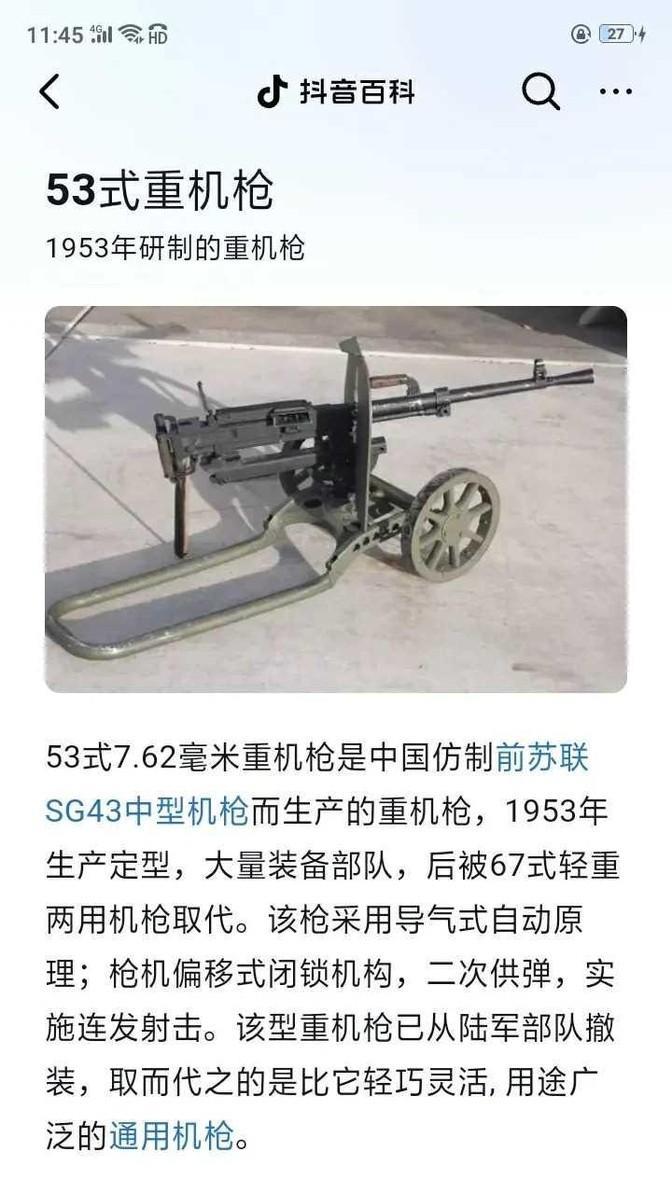

在那79年的越南战争时期,我们启用了两款库存武器,其一便是大名鼎鼎的53式重型机枪,另一款则是160毫米口径的迫击炮,没想到,这两件武器至今仍活跃在乌克兰的战场之上。 1979年越南战争,咱们翻出了两件压箱底的宝贝:53式重型机枪和160毫米口径迫击炮。这俩家伙当年可是战场上的硬角色,谁能想到,几十年过去了,它们竟然还能在乌克兰的战火里冒头。 咱们先聊聊这53式重型机枪。这玩意儿其实是苏联DShK机枪的“中国版”,全名叫53式12.7毫米高射机枪,1950年代咱们咱们从苏联那儿弄来的技术,硬生生被中国工厂给“国产化”了。别看它岁数大,火力可不含糊,12.7毫米口径,射速快,能打穿轻装甲车,甚至低空飞的直升机都得躲着走。 当年越南战争,咱们边境部队用它对付越南的装甲目标和低空威胁,那效果真是杠杠的。到了1979年,这款机枪早就是库存货了,但实战一试,还是那么靠谱。后来苏联解体,库存武器流散,这款机枪也跟着“走出去”,辗转到了不少地方。 再说说160毫米迫击炮。这家伙更是个老前辈,型号是M-160,苏联二战时期的产物。它的口径在迫击炮里算“巨无霸”,160毫米听着就吓人,射程能到7公里多,威力巨大,一发下去能炸平一个小阵地。1979年对越作战,咱们用它轰山头、炸工事,那爆炸声跟打雷似的,震得人耳朵嗡嗡响。别看它重,拆开能靠人力搬运,山区作战特别好使。 53式机枪和160毫米迫击炮都是冷战时期的产物,那时候中苏关系还不错,咱们从苏联那儿拿了不少技术。后来中苏翻脸,这些装备就成了“自力更生”的象征。1979年对越作战,咱们跟越南打得热火朝天,苏联又在背后撑腰,这两件武器被拉出来,既是实战需要,也是某种意义上的“历史回响”。 为啥这两件老家伙能活到现在,还上了乌克兰战场?得从武器的设计说起。53式机枪结构简单,耐用得很,零件少,坏了也好修。战场上不挑剔环境,泥里水里都能开火,维护成本低,这种特点特别适合装备保养不那么讲究的地方。160毫米迫击炮也差不多,虽然操作复杂点,但威力大,设计上考虑了恶劣条件下的使用,结实得像块铁疙瘩。 再说流通渠道。苏联解体后,大量武器库存被卖到全球,53式机枪这种“低端耐用型”装备尤其受欢迎。咱们自己也出口过不少,东南亚、中东、非洲都能见到它的身影。乌克兰那边打仗,武器来源五花八门,俄乌双方都从各种渠道搞装备,这款机枪自然就混进去了。至于160毫米迫击炮,虽然数量少,但乌克兰和俄罗斯都有苏联的老底子,库存里翻出几门也不奇怪。 这两款武器的性能咋样?53式机枪12.7毫米子弹,打步兵有点“杀鸡用牛刀”,但对付轻装甲和低空目标特别合适。现代战争里,无人机多了,这机枪还能客串防空用,虽然打不准高科技玩意儿,但对付低飞的小无人机还是有点作用。缺点也很明显,重量20多公斤,加上三脚架得50多公斤,机动性差,现代快节奏作战有点跟不上。160毫米迫击炮威力是真大,但射速每分钟也就2-3发,后坐力强,炮位暴露风险高。现在的战争更讲精确打击,它这种“广撒网”式的打法显得有点过时。 现代战争不光看技术,还看谁能撑得久。乌克兰战场上,双方都打得筋疲力尽,高精尖武器用完了,低端货就得顶上。53式机枪和160毫米迫击炮这种“老兵”,成本低、数量足,能填补装备缺口。尤其在阵地战里,160毫米迫击炮的爆炸半径大,压制敌方火力还是有一手的。53式机枪也能守阵地、打游击,实用性不减当年。 从技术传承上看,这两件武器也有点“活化石”的意思。53式机枪的设计思路影响了后来的国产重机枪,比如89式,结构上简化了不少,但核心理念差不多。160毫米迫击炮虽然没直接后代,但它的超大口径理念,后来在一些重型火炮上也能看到影子。说白了,这些老装备是咱们军工发展的垫脚石,技术上不复杂,却实打实帮了忙。 再说点接地气的。1979年那会儿,咱们部队用这些武器时,条件艰苦,战士们扛着160毫米炮管爬山,愣是把炮弹送到位。53式机枪也一样,三五个人抬着架到阵地上,边骂边干活,可仗打赢了全靠这股劲儿。现在乌克兰那边用这些,可能也差不多,都是拼出来的。武器老归老,人用得好一样能出彩。 当然,这两款装备的局限也很明显。现代战争越来越靠无人机、导弹、电子战,像53式机枪这种纯机械的东西,瞄准全靠人眼,效率低。160毫米迫击炮更别提了,没制导,靠炮兵计算坐标,打不准高机动目标。跟现在的精确制导武器比,它们就像老牛车碰上了跑车。但战场上不全是高科技,泥泞里、断电时,这些老家伙反而能派上用场。 从历史角度看,这两件武器的“长寿”也挺感慨。1979年越南战争,咱们用它们打了场硬仗,后来冷战结束,世界变了样,它们却没退出舞台。乌克兰战场上,它们又被翻出来,多少有点“老兵不死”的意思。这不光是武器的故事,也是战争本身的缩影——只要有冲突,啥都能拿来用。