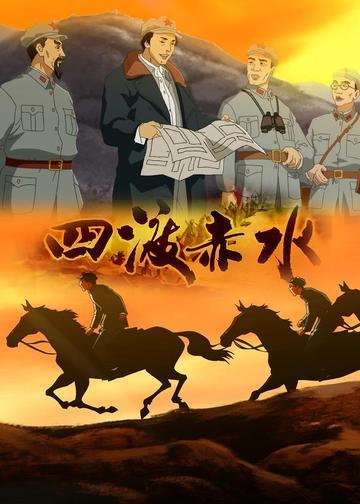

四渡赤水:毛泽东的“神来之笔” 引言 在中国工农红军长征的诸多经典战役中,四渡赤水被誉为毛泽东军事指挥艺术的巅峰之作。面对国民党军的围追堵截,红军在贵州、四川、云南交界的赤水河一带,以高度灵活的战术来回穿插,最终成功跳出包围圈。这场战役不仅展现了红军顽强的战斗意志,更体现了毛泽东卓越的军事智慧。 一、背景:红军生死存亡的关键时刻 1934年10月,中央红军因第五次反“围剿”失败,被迫开始长征。在突破国民党军的四道封锁线后,红军损失惨重,从出发时的8万余人锐减至3万余人。1935年1月,红军攻占贵州遵义,并召开遵义会议,重新确立了毛泽东在军事上的领导地位。 此时,蒋介石调集40万大军,企图将红军围歼于川黔滇边境。面对严峻形势,毛泽东决定不与敌人硬拼,而是采取**机动灵活的战术**,在赤水河两岸来回运动,迷惑敌人,寻找突围机会。 二、战役过程:四次横渡赤水河 赤水河位于贵州、四川、云南交界处,水流湍急,两岸地形复杂。红军在短短两个月内四次渡过这条河流,上演了一场精彩的“运动战”。 1. 一渡赤水(1935年1月29日) 红军原计划北渡长江,进入四川与红四方面军会合。但在土城战役中遭遇川军顽强阻击,损失较大。毛泽东当机立断,放弃原计划,西渡赤水河进入云南扎西(今威信),暂时跳出包围圈。 2. 二渡赤水(1935年2月18-21日) 蒋介石判断红军将进入云南,于是调集重兵封锁。然而,毛泽东出其不意,指挥红军突然掉头东进,二渡赤水,回师贵州,并迅速攻占娄山关,再占遵义,取得长征以来的**首次大捷**,歼敌2个师8个团,极大鼓舞了士气。 3. 三渡赤水(1935年3月16-17日) 红军在遵义休整后,蒋介石再次调集大军合围。毛泽东决定**佯装北渡长江**,吸引敌军主力向川南集结。红军大张旗鼓三渡赤水,进入川南古蔺地区,摆出要与红四方面军会师的姿态。 4. 四渡赤水(1935年3月21-22日) 当国民党军纷纷向川南集结时,红军却突然**秘密折返**,四渡赤水,南下突破乌江,直逼贵阳。此时,蒋介石正在贵阳督战,惊慌失措,急调滇军前来“保驾”。毛泽东趁机虚晃一枪,西进云南,最终成功渡过金沙江,彻底摆脱了追兵。 - 三、军事智慧:为何四渡赤水被称为“神来之笔”? 四渡赤水的精妙之处,在于毛泽东运用了“声东击西”“避实击虚”的运动战思想,让敌人疲于奔命,完全摸不清红军的真实意图。 1. 灵活机动,不固守一地:红军不执着于既定路线,而是根据敌情随时调整战略,让敌人无法预测下一步行动。 2. 调动敌人,制造战机:通过佯攻、迂回,迫使蒋介石不断调整部署,最终露出破绽。 3.集中兵力,速战速决:在关键战斗(如遵义战役)中,红军集中优势兵力,迅速歼灭敌人,然后立即转移,避免陷入消耗战。 蒋介石在战后感叹:“**毛泽东用兵如神,我们总是慢他一步。” 历史意义:长征转折点 四渡赤水是红军长征中**最惊险、最精彩的军事行动之一,它的成功使红军摆脱了覆灭的危险,为后续强渡金沙江、飞夺泸定桥奠定了基础。 1. 确立了毛泽东的军事领导地位:遵义会议后,毛泽东首次独立指挥大规模战役,其军事才能得到全党认可。 2. 保存了革命火种:如果没有四渡赤水的成功,红军可能被国民党军围歼,中国革命的历史或将改写。 3. 成为世界军事史上的经典战例**:美国西点军校曾专门研究四渡赤水,认为它是“**运动战的典范”。