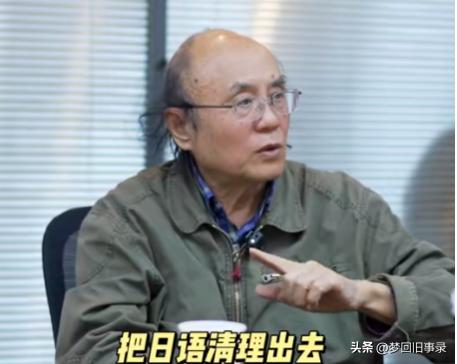

“没有日语,中国人就没法说话了!”2019年“重审中国的‘近代’”沙龙,高晓松:现代汉语有超过一半的双音节词,都是从日本引进的…… 高晓松这番惊悚言论,被中日语言专家用史料锤成了筛子。所谓“现代汉语大半双音节词来自日本”的论断,就像把青花瓷说成进口货——既不懂历史,更不懂文化漂流。 19世纪日本黑船事件后急需西学资料,魏源的《海国图志》成了他们的救命稻草。中国传教士翻译的“化学”一词被日本抄作业,结果几十年后中国留学生又把这个“出口转内销”的词汇当进口货带回来。这种奇幻漂流,在“共和”、“民主”等词汇身上反复上演。 专攻中日语言史的陈力卫教授直接甩出证据:日本早期翻译西书时,60%词汇抄的是中国作业本。就像“化学”这种词,明明诞生于中国英华字典,却被误认成“日货”上百年。 更扎心的是,严复当年精心翻译的“逻辑”、“乌托邦”没火起来,倒是日本汉字的“二手翻译”成了爆款——但这不代表中文没原创能力,而是标准化传播的结果。 至于高晓松口中那些“日本原装”词汇,扒开历史马甲全是混血儿。像现在年轻人爱说的“元气”,最早出现在晋代《抱朴子》里;被当成日系标签的“宅男”,原型出自《汉书》的“宅兹中国”。这些文化返销现象,恰恰证明汉语像海绵般强大的吸收再生能力。 语言本就是文明互鉴的产物,非要说成“离了谁活不了”,就像争论火锅底料里哪颗花椒最重要。从《海国图志》东渡引发的词汇迁徙,到严复翻译大战日本汉字的百年博弈,这些文化流转的故事,比“汉语靠借词”的暴论精彩多了。下次再有人说“中文靠日语”,建议直接把这段词汇漂流记拍他脸上——毕竟文化自信,从来不是靠贬低自家语言撑起来的。