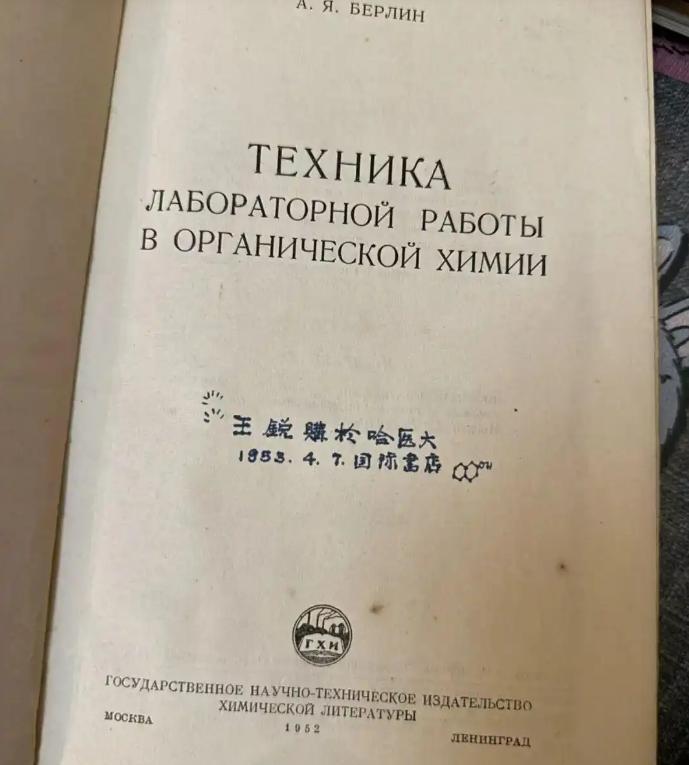

泪目!南京,一女孩偶然在废站中发现科学家的草稿,她不忍看到这些科学财富蒙尘,于是花钱买下,后来在网友的帮助下才知道,这些草稿的主人名叫王锐,她是上世纪抗血吸虫病的专家!网友:致敬默默无闻的科学家们! "这是我们最近收到的一批珍贵手稿,它们曾经差点成为废纸,幸好被一位有心人救了下来。"南京档案馆的小王指着玻璃展柜中的几本泛黄笔记本对参观者说道。这些手稿的背后,藏着一段令人动容的偶遇故事。 2025年初的一个平常上午,南京市民冯女士路过城东的一家废品回收站。原本只是匆匆路过的她,被一辆堆满旧书的三轮车吸引了目光。"那天本来只是去附近买菜,没想到看到那堆旧书时,心里突然涌起一股莫名的冲动。"冯女士回忆道。 废品站的环境并不整洁,几辆三轮车上随意堆放着各种旧物。那堆旧书看起来已经有些年头,有的封面磨损严重,有的则沾染了灰尘。出于对书籍的喜爱,冯女士决定翻看一番。当她小心翼翼地拨开那些书籍时,发现其中有些并非普通读物,而是一些手写的笔记和资料。 "当时只觉得这些笔记字迹工整,内容看起来很专业,可能是某位学者的心血。"冯女士说,"想到这些东西马上可能被当作废纸处理,就决定把它们买下来。"经过简单讨价还价,冯女士以60元的价格买下了这一堆旧书和笔记。 回到家中,冯女士开始认真整理这些意外的收获。当她仔细翻阅时,惊喜接踵而至。这些并非普通笔记,而是包含画册、小说初稿,以及更多的是一些看似专业的医学实验记录。在一本书的扉页上,她发现了一个签名——"王锐"。 "当时我并不知道王锐是谁,只是觉得这些手稿记录得如此详尽,一定凝聚了作者大量的心血。"更让冯女士感到震惊的是,在一本厚厚的笔记本中,她发现了一张夹在里面的证件——江苏省卫生厅颁发的工作证,上面的照片和名字都清晰地指向了一个人:江苏省药物研究所研究员王锐。 带着疑惑,冯女士将发现的部分内容拍照发到了社交媒体上,希望能找到更多线索。很快,她的帖子引起了网友们的广泛关注和热烈讨论。有医药领域的网友立即认出:"这是王锐研究员的手稿!她是我国抗血吸虫病药物研究的先驱者之一!" 另一位自称是南京药学院校友的网友补充道:"王锐老师1952年从我们学校毕业后,就一直致力于抗血吸虫病的研究工作,她参与的吡喹酮研究挽救了无数患者的生命!" 当冯女士了解到这些手稿的主人是谁后,她开始认真查阅资料,想更多地了解这位名叫王锐的科学家。在一篇科学人物志中,她找到了关于王锐更为详细的生平:出生于1928年7月的江苏武进,1952年从南京药学院毕业后立即投身到药物研究事业中。 "这些笔记中有很多实验数据和化学分子式,虽然我看不太懂,但能感受到背后凝聚的心血。"冯女士翻开一本笔记本说道。在手稿中,王锐详细记录了各种药物实验的过程、数据和结果,特别是关于抗血吸虫病药物的研究。密密麻麻的数字和专业术语背后,是无数个日夜的坚守和探索。 最令人瞩目的是关于吡喹酮研究的记录。这种药物在上世纪对控制我国血吸虫病的流行起到了关键作用。在手稿的某一页,王锐写道:"实验组数据显示药效提升30%,但肝功能指标变化需进一步观察..."这样的记录,见证了科研过程中的每一步尝试和突破。 在了解了手稿的重要价值后,冯女士陷入了思考。"这些宝贵的科研资料不能就这样被埋没。"经过与网友们的交流讨论,有人建议她联系王锐的家乡——常州市武进区的档案馆。 2025年2月中旬,冯女士带着这批珍贵的手稿来到了常州市武进区档案馆。"当我联系档案馆时,他们告诉我他们已经收藏了王锐的人物志,但缺少她的实际研究资料。"冯女士回忆道,"看到档案馆工作人员接过这些手稿时激动的表情,我知道自己做了正确的决定。" 武进区档案馆的李馆长在接收这些资料时表示:"王锐研究员的工作为我国控制血吸虫病作出了重大贡献。她参与的吡喹酮研究不仅获得了江苏省科技成果奖和卫生部乙级科研奖,更挽救了无数患者的生命。这些手稿对完善我们的科研历史档案具有不可估量的价值。" 在捐赠过程中,冯女士保留了一本带有王锐亲笔签名的书籍作为纪念。"虽然我不是医学专业的,看不懂这些专业内容,但这本书对我来说意义非凡,它提醒我科学的价值和科学家的奉献精神。" 这批被救下的手稿很快在档案馆找到了它们应有的归宿。档案馆为此专门设立了"王锐科研手稿"专区,向公众展示这位科学家的研究历程和学术成就。参观者可以从这些泛黄的纸页中,感受到一位科学工作者几十年如一日的执着与坚守。