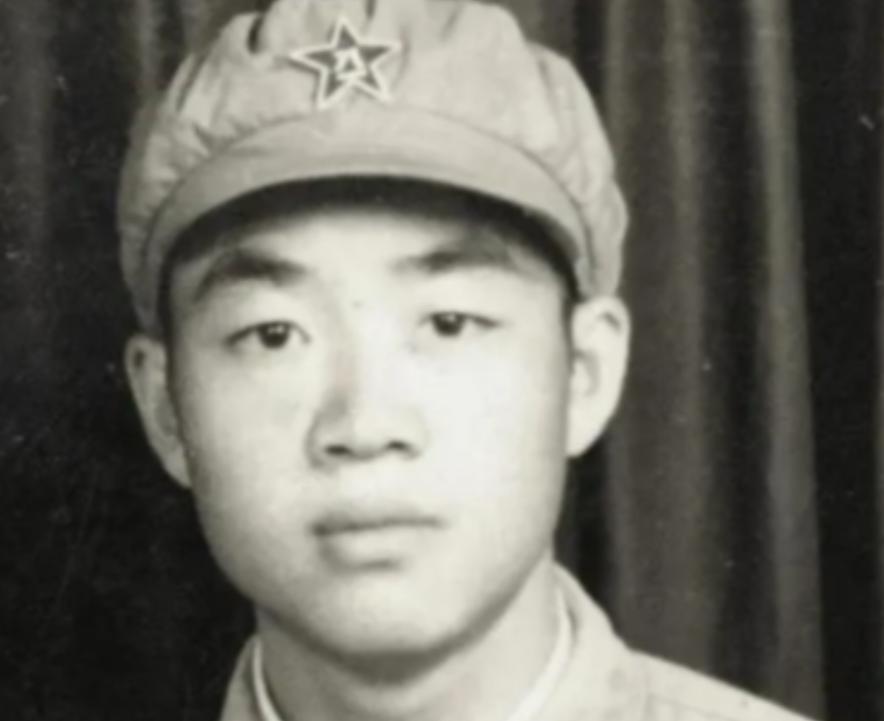

08年汶川地震时,15名空降兵战士于5000米高空跳伞。令人没想到,下降途中,大校李振波发现自己的主伞却死活也打不开,坠落速度越来越快,眼看只距地面不过数百米…… "主伞打不开了!"李振波大校在5000米高空中感到一阵冰冷的恐惧。此刻距离汶川大地震爆发已经过去46个小时,他作为空降兵研究所所长正带领15名空降兵战士执行一项前所未有的任务——向四川茂县这个被地震切断一切通路的"孤岛"伞降。 坠落的速度越来越快,地面的轮廓正在迅速放大,李振波凭借着两千多次跳伞经验迅速做出判断:必须立即启动备用伞!在这生死攸关的瞬间,他的动作精准而迅速,备用伞终于张开,但降落速度仍然比正常情况快得多。 就在24小时前,景文春将军面对一道几乎不可能完成的任务,神情凝重地说:"我们需要第一个跳下去的人必须经验丰富,能在最恶劣的条件下保证安全。"众人的目光自然而然地落在了李振波身上。作为曾经训练过杨利伟、景海鹏等首批航天员的伞降教官,48岁的李振波是这项任务的不二人选。 2008年5月14日上午,暴雨刚刚停息,但天气仍然恶劣。时任空军副司令员的景文春亲自登上侦察机,冒险进行天气侦察。经过一个多小时的搜寻,11点47分,景文春在云层中发现了一个稍纵即逝的"窗口期",当即下达了跳伞命令。 一分钟后,李振波第一个跃出机舱。刚一跃出,他就感受到了前所未有的挑战——周围都是接近5000米的高山,地形极端复杂,有重叠的山脉、湍急的江水,还有厚厚的云层阻挡视线。这是一次没有任何保障的"盲跳":无气象资料、无地面标识、无对空指挥引导。 "如果着陆地点选错,我们就像从5楼扔下来的西瓜一样,开了花。"这是李振波曾经说过的话,此刻正在他的脑海中回响。实际上,这次伞降的高度是他们平时训练的几倍,远远超出了常规极限。 更为关键的是,李振波在出发前做了一个改变命运的决定。当得知空降高度有5000米时,他立即意识到原计划使用的圆伞无法保证安全,紧急从湖北原部队调集了武装翼伞。尽管翼伞的极限高度是海拔3500米,但它可以由人控制方向,对于这种"三无"的"盲跳"环境至关重要。 树枝深深刺入大腿,剧痛让李振波瞬间清醒。他发现自己被卡在一棵大树上,离地面还有几米高。这一刻,比起自身的疼痛,他更关心的是其他14名战友的安危。 空中传来几声呼喊,李振波看到战友们正陆续降落。这次"惊世一跳"的结果远比预期惨烈:有人落地瞬间被摔到休克,有人差点坠入湍急的岷江,几乎所有人都受了不同程度的伤。但奇迹般地,15人全部生还。 忍着剧痛,李振波迅速组织队员集结,检查伤势,统计情况。作为这支小分队的指挥员,他必须尽快向外界传递震中最新状况。这次任务的意义不仅在于救灾,更在于为国家快速调整抗震救灾部署提供第一手资料。 回望生命中的重要时刻,李振波记得1960年他出生在河北省邯郸市魏县的那个普通家庭,18岁便来到空降兵部队,从此与蓝天结下不解之缘。四十多年来,他从一名普通伞兵成长为空降兵研究所所长,跳过空降兵现有的所有伞型和机型,积累了两千多次跳伞经验。 在20世纪末至21世纪初,他还担任过杨利伟、景海鹏、聂海胜等中国第一批航天员的伞降教官,将自己的专业知识传授给这些即将飞向太空的勇士。2002年,他出任空降兵研究所所长后,在空降研究领域做出了卓越贡献,攻破了"伞兵战车三件连投"这一世界级难题。 "我们的任务完成了。"2008年5月14日下午,李振波在向指挥部汇报时简短地说道。这简单的一句话背后,是15名空降勇士用生命开辟的一条救援通道。 茂县的空降任务结束后,15名英雄各奔东西。大多数人转向地方各个岗位,开始了新的生活。而李振波继续在空降兵研究所工作,多年后的2019年,当他再次出现在《开讲啦》节目中时,依然是以空降兵研究所高级工程师的大校身份亮相,仍然保持着对空降事业的热爱与执着。