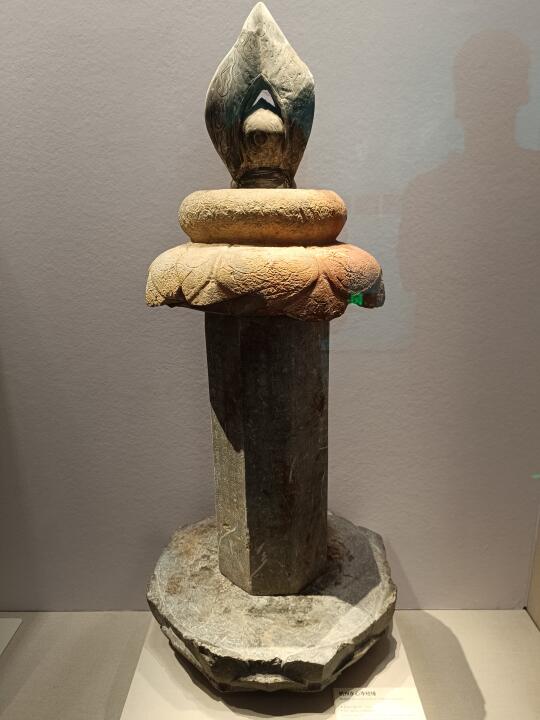

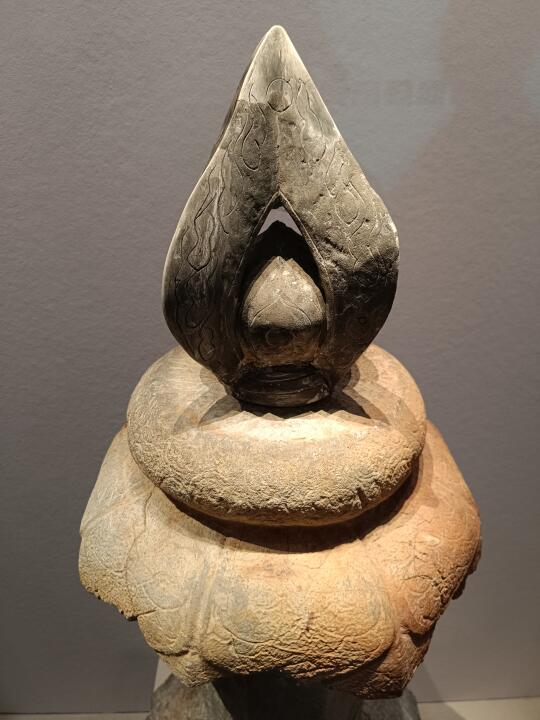

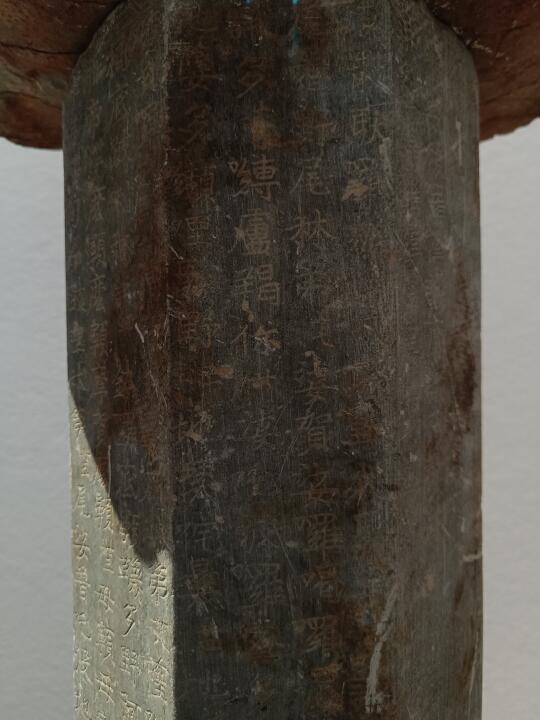

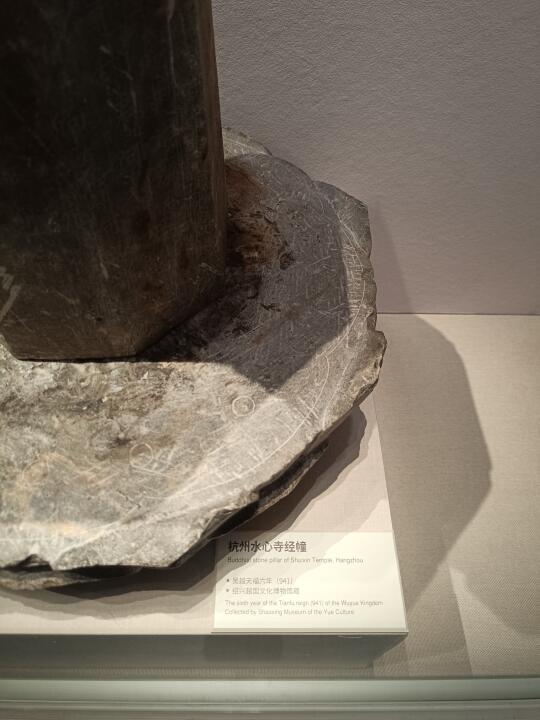

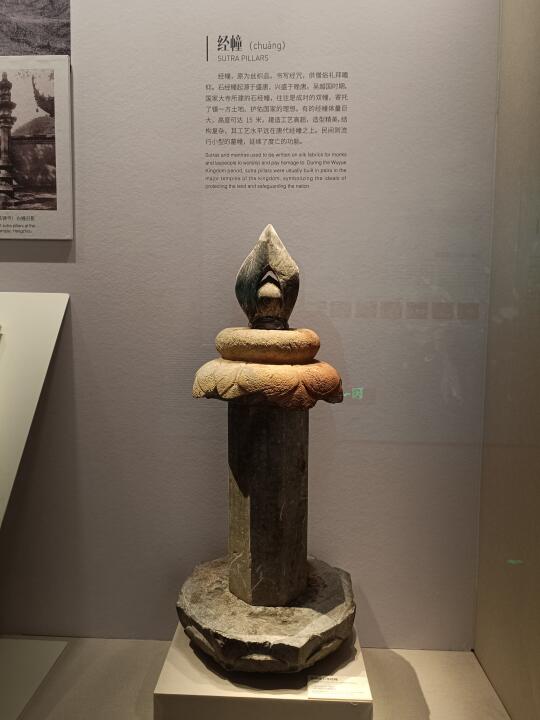

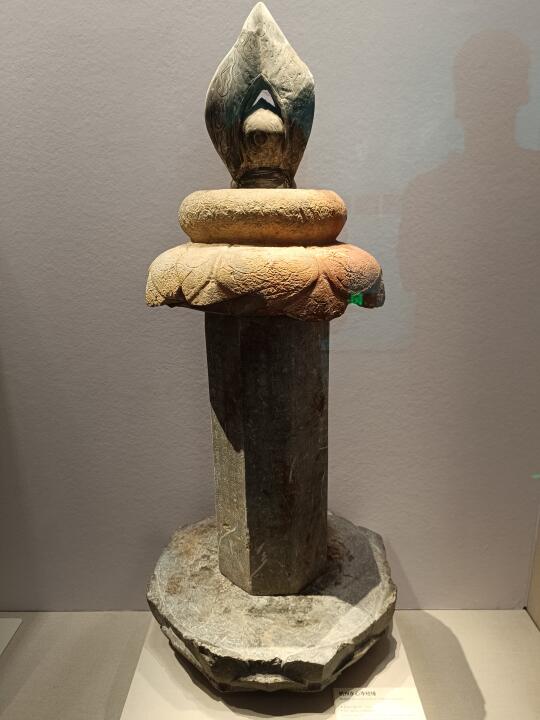

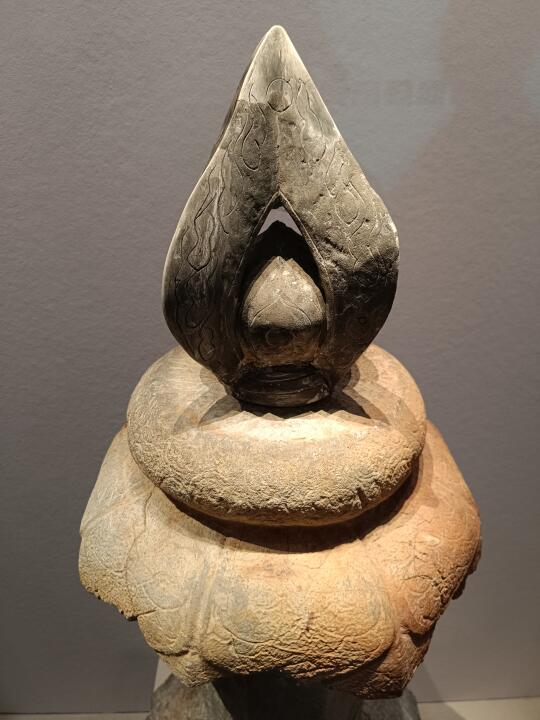

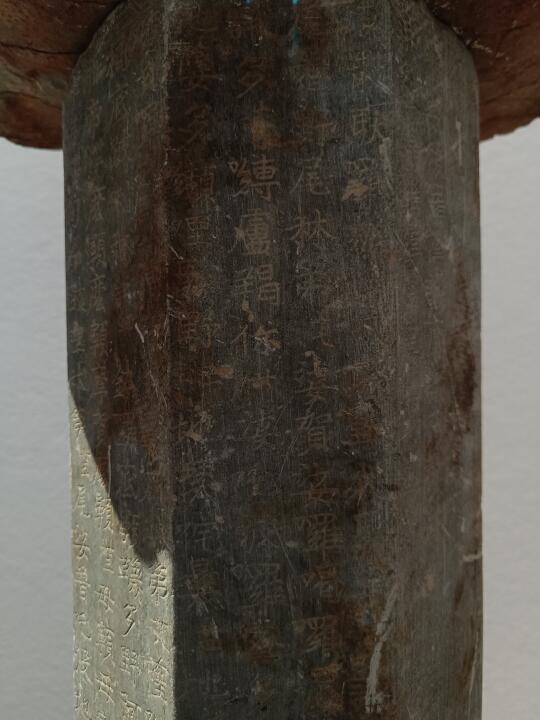

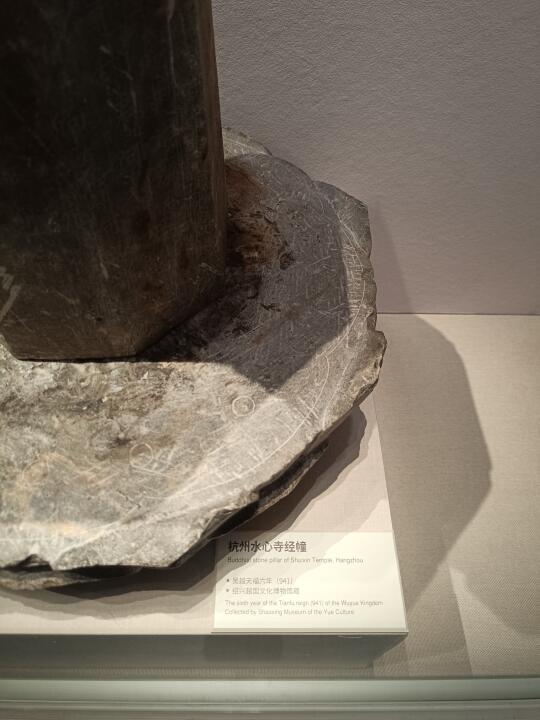

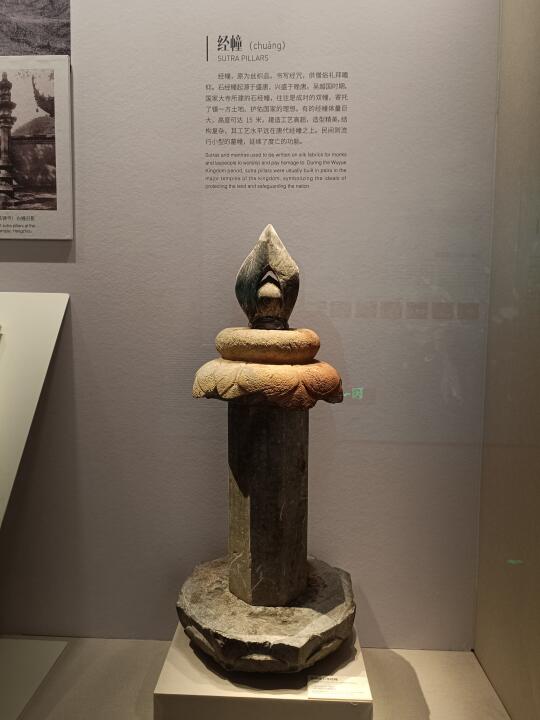

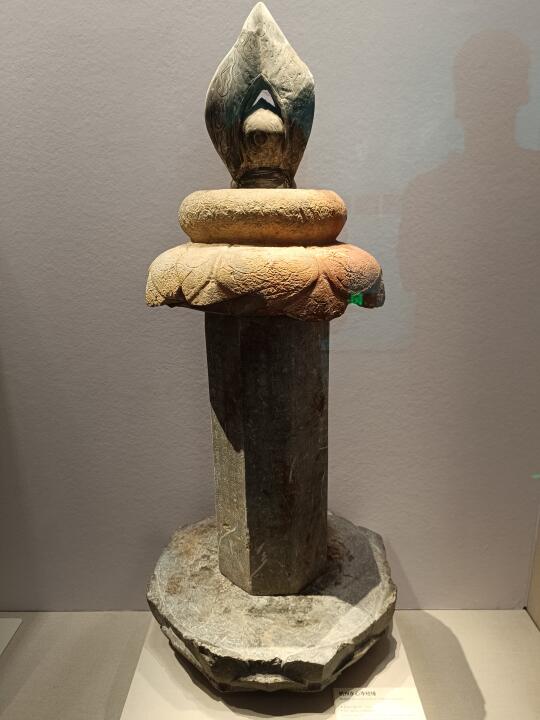

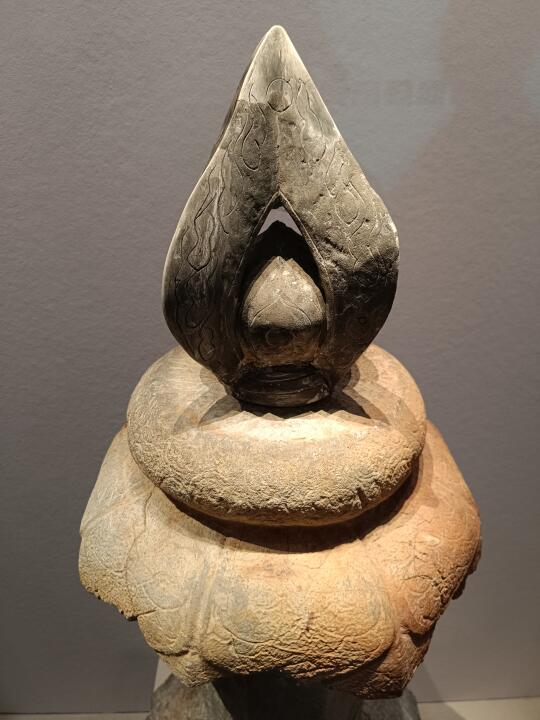

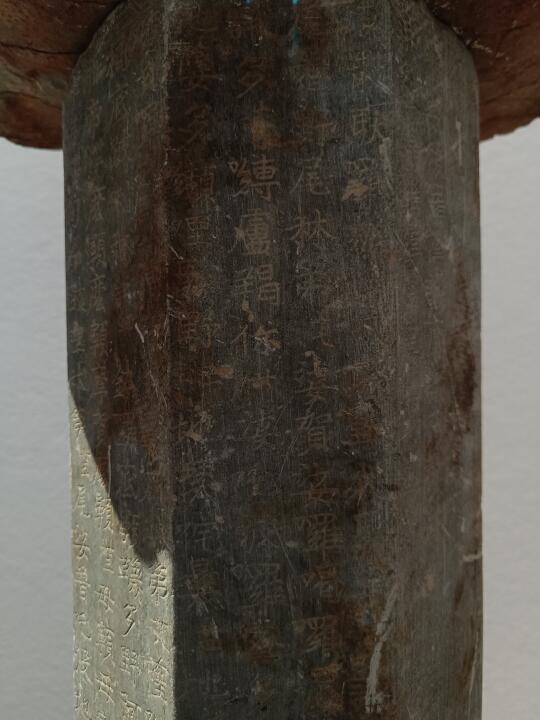

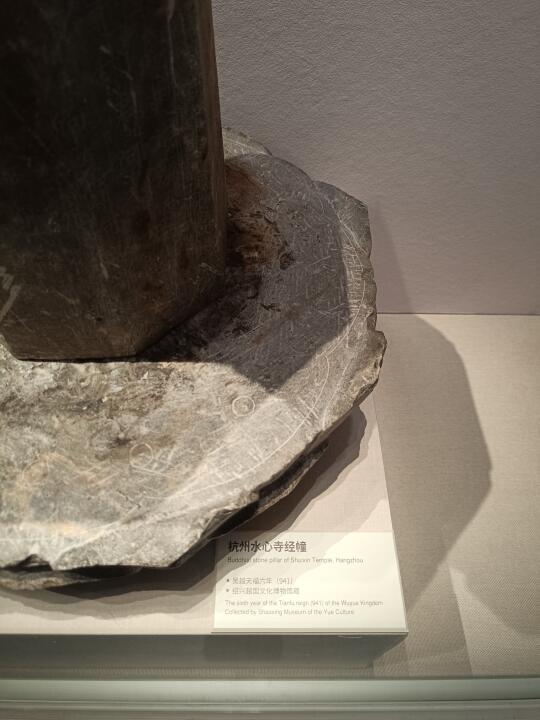

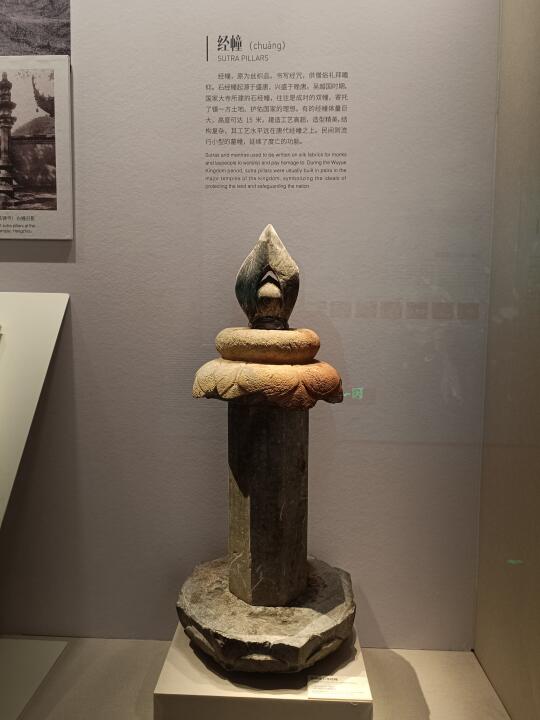

【杭州水心寺经幢】

吴越天福六年(941)

绍兴越国文化博物馆藏

五代吴越国钱镠统治时,当时的杭州称西府或西都,又以越州(今绍兴市)为东府。

“吴越故境,北至苏州,南到福州。”距今一千多年的吴越国历经三世五王,始终奉行“保境安民、善事中国”的政策,在五代十国动荡不堪的乱世中,开辟了一片净土、护佑了一方百姓。

以杭州为中心的吴越国,是当时佛教的复兴中心,其“东南佛国”之名远播华夏。吴越国留下的佛教文化遗产,主要有刻板佛经图书、寺塔石窟建筑两大类,而吴越国建造的寺塔,最为著名的就是“钱塘四塔”——六和塔、雷峰塔、保俶塔、白塔。

吴越时期,在西湖中央有小岛,岛上也建有“湖心寺”,又称“水心寺”。

吴越国纳土归宋后, 北宋大中祥符年间,水心寺被赐额“水心保宁寺”。 保宁寺中建有陆莲庵、好生亭、思白堂等建筑,宋时保宁寺已初具规模。

秦观《送僧归保宁寺》:“西湖环岸皆招提,楼阁晦明如卧披。保宁复在最佳处,水光四合无端倪。车尘不来马足断,时有海月相因依。”

北宋元祐五年,苏轼在西湖中立“三塔”, 而这“三塔”与寺相望, 正是由于保宁寺与“三塔”关系密切, 水心保宁寺又称三塔寺。

《湖山便览》卷三“水心保宁寺”:“元祐中,苏公立石塔三所,与寺相望,因或呼三塔寺。”

南宋时,《咸淳临安志》记载,保宁寺被划入皇家聚景园。保宁寺废弃不用,但苏轼三塔依然留存。

在传为南宋李嵩所作《西湖图》里,此时在湖中已不见湖心保宁寺。

元至明初,管理者对西湖“废而不治”, 西湖再次淤积。

直到明孝宗弘治年间,水心保宁寺及三塔遭到毁坏,宋三塔自此不存。

《西湖游览志》“湖心亭”:“弘治间,佥事阴子淑者秉宪甚厉。时湖心寺僧倚怙镇守中官,不容官长以酒肴入。阴公大怒,廉其奸事,立毁之,并去其塔。”

也正是因为元代及明初的“废而不治”与“毁塔去寺”,旧时苏轼所立三塔终究还是走入了历史的尘埃。

在此之后, 知州杨孟瑛再次疏浚西湖, 治理之后,西湖水面上涨,淤泥疏通,湖内岛屿几乎不存,三塔基中“惟北塔一基略存”。

《两湖麈谈录》云:“三塔基,余童时犹见之。正德时,杨公开湖,始尽掘去。”

我们如今看到的三潭印月,其实自杨公治理以后,才逐渐开始定型。

苏轼所修三塔虽不存, 但三塔基周围泥沙淤积,后形成了湖中小岛。

苏轼所修三塔塔基,在后世发展中逐渐分化为不同的小岛, 也就是我们所熟知的湖心亭与小瀛洲。

浙江省博物馆