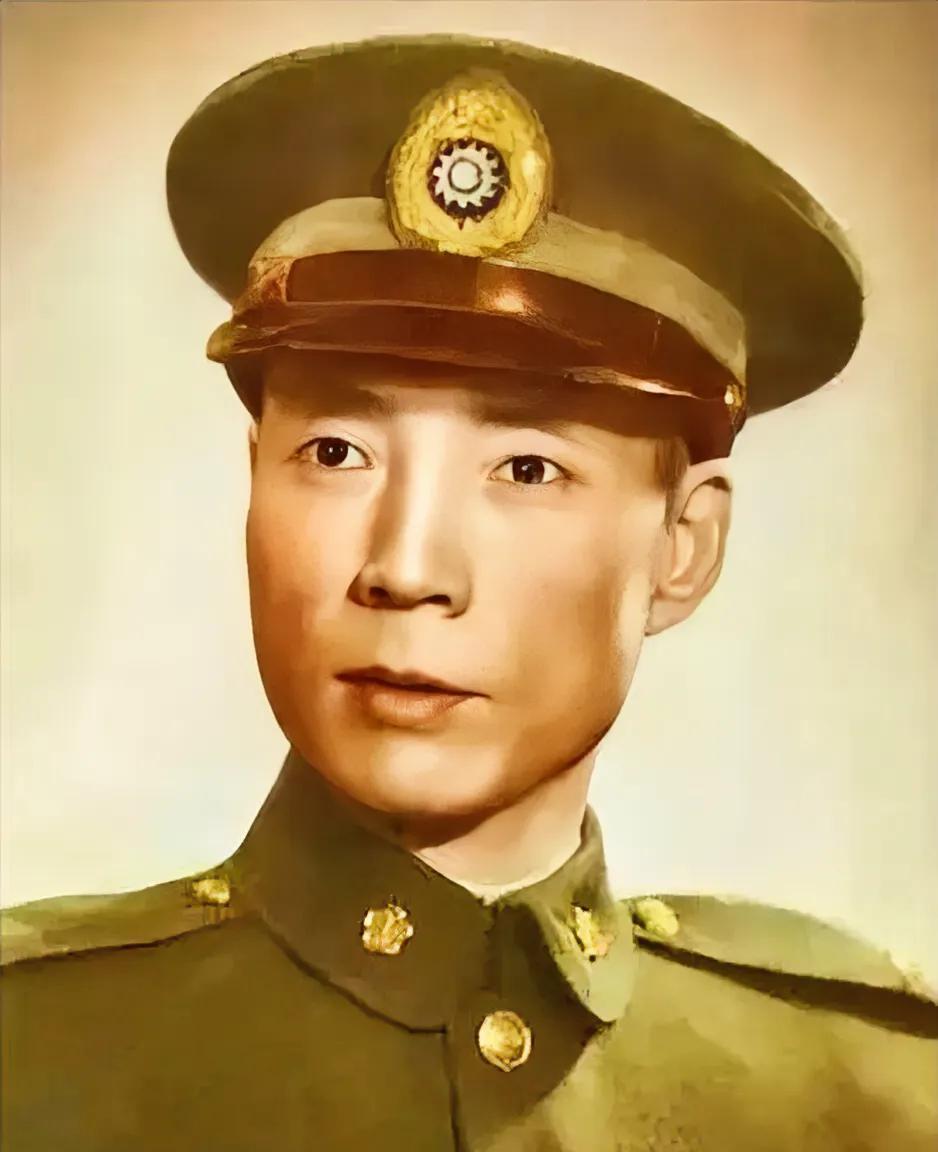

1948年8月,毛人凤得知亲信戚再玉、张亚民被抓后,打电话让淞沪警备司令部放人,却惹怒了司令宣铁吾,这两人被枪决。 抗战胜利后,为了对付尾大不调的军统特务头子戴笠,蒋介石暗中组建了一个五人小组,宣铁吾名列其中。 宣铁吾是黄埔一期生、浙江人,当过老蒋的侍卫长,和蒋经国私交很好,属于蒋氏父子的铁杆亲信。 我们可以看到,宣铁吾的角色并不简单。他不仅是蒋介石的亲信,更是与很多重要历史人物息息相关。作为黄埔军校的早期毕业生,宣铁吾不单单是一个军事人物,还是蒋介石“政治体系”中的一个重要支柱。可以说,在那个时代,谁能够掌控军队,谁就能左右政治。宣铁吾的作用,恰恰是在这些幕后行动中显得尤为关键。他的忠诚,不仅让蒋介石放心地把重要的军事和政治任务交给他,也让他在复杂的斗争中占据了一个特殊的位置。 不过,宣铁吾的忠诚,最终也成为了一个双刃剑。虽然在蒋介石眼里他是个可靠的得力助手,但这个忠诚背后的代价却是不容忽视的。像是对待毛人凤的亲信戚再玉和张亚民,这种决策不仅仅是军事上的问题,也涉及到他如何看待权力和人命的问题。最终,两个生命的消失,似乎是宣铁吾在面对复杂局势时,作出的最冷酷的决策之一。可以说,历史的胜利者往往也要付出巨大的代价。宣铁吾的命运在很大程度上就是那个时代的缩影——有时候,忠诚和权力的纠缠,最终会让人失去自己的原则,甚至失去人性。 如果我们从更广泛的历史视角来审视这些事件,或许可以看到一个更深层次的规律:那些在历史剧变中掌握了更多权力的人,他们的选择并不是单纯基于道德或者个人情感,而是更多出于权力的本能和生存的需要。而这些选择,最终往往不会仅仅影响到个别人的命运,而是整个国家和社会的走向。权力的交替和冲突,在历史上就像是一个永恒的主题,不断地上演着。 正因为如此,我们在讨论这些历史事件时,往往很难避开一些难以启齿的真相。对于历史人物的评价,不应该仅仅停留在表面上的忠诚与背叛之间,而应更深刻地理解这些人物在特定历史条件下的行动动机。宣铁吾的选择,或许不能简单地归结为个人野心或者忠诚,他所面对的政治和社会压力,让他的每一个决定都变得如此复杂。 回到我们最初讨论的毛人凤和宣铁吾之间的冲突,这其实是那个时代巨大权力博弈中的一个缩影。无论是毛人凤的试图插手,还是宣铁吾的坚决执行,这些行为背后都有着深刻的历史背景和政治考量。人们常说“历史是由胜利者书写的”,而在那个时代,正是这些政治和军事人物通过权力博弈,书写了历史的篇章。而那些站在历史的边缘的人,往往只能成为牺牲品。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。