北大学霸的一段话:“如果你连努力读书,都需要别人开导,都需要别人盯着、看着、哄着、鼓励着,劝着你去学的话,那你还是别学了。 真正的成功并非偶然,它需要坚持、决心和自我激励,而这些都离不开自我管理。 许多人在生活中常常遇到拖延症,做事总是一拖再拖,直到事情变得无法完成。 事实上,这种态度本质上是缺乏自我管理和自律。 在历史上,无数名人为了实现自己的目标,付出了巨大的努力。 《史记》的作者司马迁,不畏困苦,依然坚持写作,最终完成了这部不朽的史书。 而明朝的李时珍,为了撰写《本草纲目》,经历了无数次的药物实验,甚至险些丧命。 成功并不是外界给予的,而是通过个人不断努力获得的。 拖延症并非简单的懒惰或缺乏时间管理能力,而是由多种心理因素交织而成的复杂行为模式。 与很多人理解的“懒惰”不同,拖延症的核心问题并非不愿意做事,而是恐惧。 这种恐惧往往表现为对失败的恐惧、对完美主义的追求,或者对未知的压力和不确定性的害怕。 某些人可能在面对复杂任务时,感到难以应对。 他们选择将任务推迟,暂时逃避可能的痛苦和焦虑。 在短期内,拖延的确能带来一定的心理安慰。 此时,拖延作为一种防御机制,帮助缓解了因为恐惧而产生的焦虑。 然而,当拖延症成为常态时,它会导致时间的浪费、工作效率的低下以及情绪的恶化。 拖延症的受害者会陷入无尽的循环中,拖延产生焦虑,而焦虑反过来加剧了拖延。 每个人在成长过程中都会受到家庭环境、教育背景、社会文化等因素的影响。 有些人可能会因为家庭的高期望或自身的完美主义倾向而产生过度的压力。 另一方面,一些人可能对成功或外界评价的高度敏感,因此对任何可能的失败保持高度警觉。 面对这些恐惧,拖延成为他们的应对策略。 要想克服拖延症,首先需要意识到其根源是恐惧,而不是时间管理不善。 其次,个体需要认识到大脑是具有可塑性的。 通过对恐惧情绪的深入剖析,个体可以了解自己回避行为背后的真实动机。 面对一个看似无法完成的任务时,通过合理的自我对话和情绪管理,个体可以减轻焦虑,增加行动的动力。 当面对一项任务时,如果个体感到过于焦虑或恐惧,可以通过将任务拆解为小块来降低心理压力。 逐步完成小部分任务,能够让个体看到进展,打破拖延的惯性。 同时,建立一种健康的心态也至关重要。 对于许多因完美主义而拖延的人来说,接受“不完美”的结果也很重要。 每个人的心理背景不同,因此改变的过程也会有所不同。 有效的应对策略需要建立在对自己内心真实感受的深刻理解之上。 在实践中,个体不仅要学会如何识别拖延的诱因,还需要建立新的行为习惯。 设定明确的目标、合理安排时间、进行积极的自我反馈等,都是缓解拖延症的有效方法。 小汪作为一名新人记者,第一次独立完成报道任务时,压力异常巨大。 她急于做出引人注目的新闻。 然而,她对自己的要求过于苛刻,认为只有做到极致才算成功。 事实上,这种过度焦虑往往会带来更大的压力。 完美主义者往往害怕失败,因此常常拖延。 小汪需要改自己的思维方式,转变为一种更为积极的“成长心态”。 她应该明白,工作能力的提升是一个循序渐进的过程。 随着时间的推移,经验的积累,能力也会不断增强。 通过采取成长心态,小汪能够减轻内心的焦虑,不再对每次任务的结果过于担忧。 此外,执行力也很重要。 执行的过程可以分为三个主要阶段:接受任务、执行任务和执行结果。 执行的第一步是接受任务。 任务的接受常常通过会议、文件或面对面沟通来完成。 在这一阶段,执行者需要高度集中注意力。 如果任务的接受过程中出现偏差,后续的执行就容易发生错误,导致任务的执行效果大打折扣。 执行的核心是如何将任务按步骤、按规定执行到位。 在这个阶段,执行者不仅仅是按照既定的方法去完成任务,更重要的是如何根据具体情况进行适当的调整。 执行者要确保每一个步骤都按照既定的程序和标准进行,不能因为急于完成而跳过某些重要环节。 任务的完成与否将反映在执行结果上。 即使任务在规定的时间内完成,如果其中的细节出现了问题,结果也可能被认为是失败的。 一个高质量的执行结果通常需要精准的操作和严密的检查。 参考文献:[1]张军,李理.基层应急治理共同体的塑造--基于信任—规则—行动力的框架分析[J].重庆社会科学,2024(5):93-106

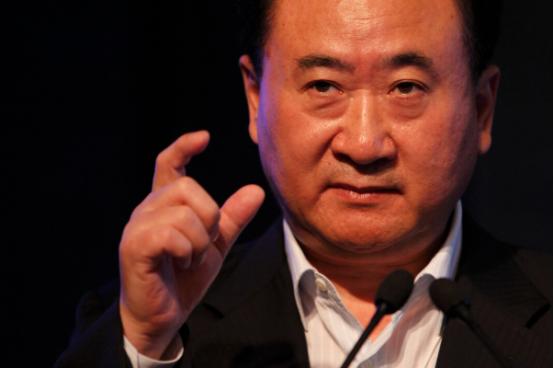

火枪手

最鄙视这种人。你凭什么劝人家别学,就算是逼出来的小孩,也有考上好大学的。你无非是做题牛逼罢了,未来怎么样,还不好说。你大胆预测,你人生最高光的时刻就是考上北大,以后平庸碌碌无为。

火枪手

最鄙视这种人。你凭什么劝人家别学,就算是逼出来的小孩,也有考上好大学的。你无非是做题牛逼罢了,未来怎么样,还不好说。我大胆预测,你人生最高光的时刻就是考上北大,以后平庸碌碌无为。