美国公布罗伯特肯尼迪遇刺案记录美国公布肯尼迪遇刺案记录:真相能否穿透历史迷雾?

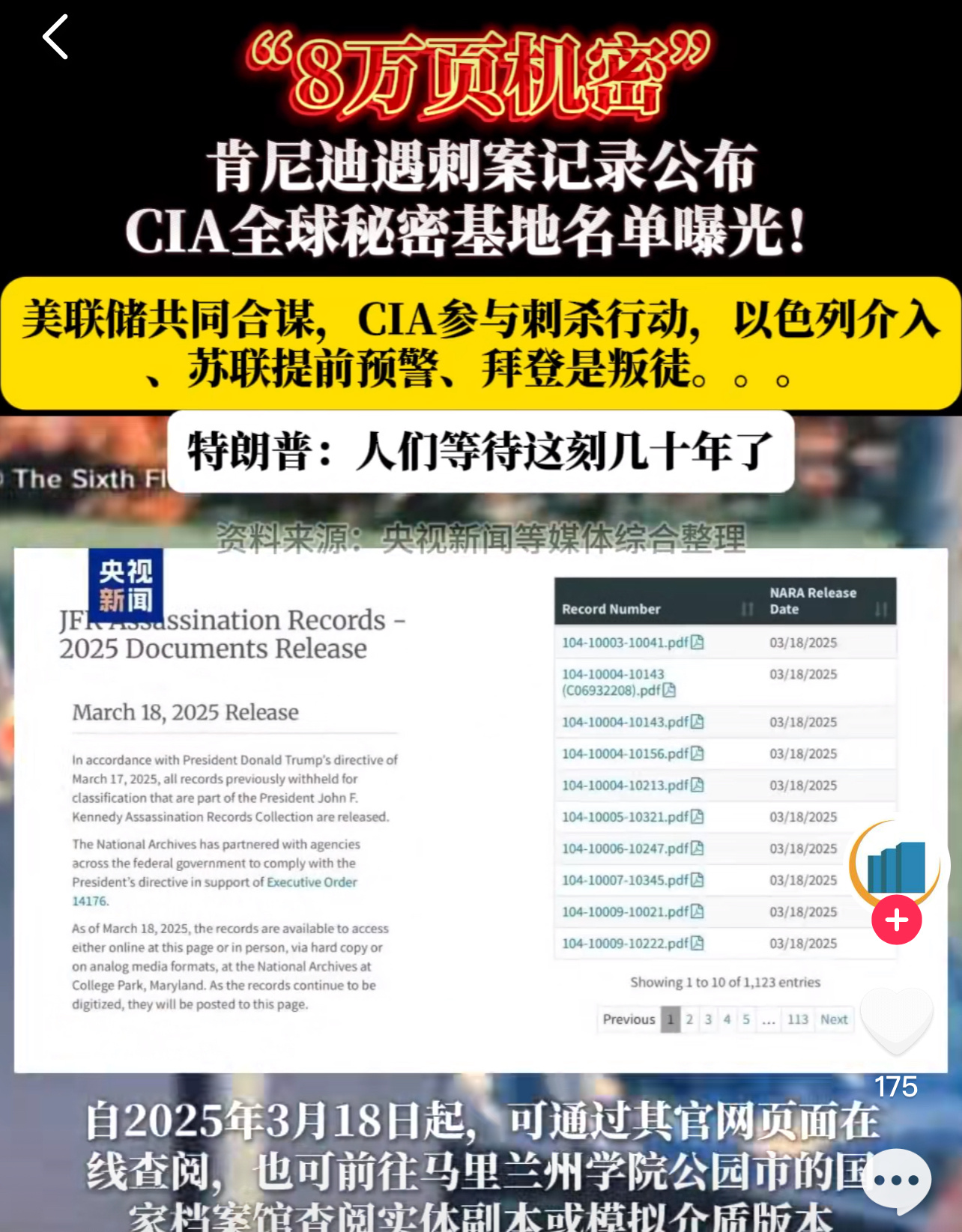

当地时间4月18日,约1万页与1968年罗伯特·肯尼迪遇刺案相关的记录被公开,这一尘封近60年的历史悬案再次成为全球瞩目的焦点。美国国家情报总监加巴德称,该档案的公开将“让姗姗来迟的真相重见天日”。然而,历史的真相是否真的能随着这些文件的曝光而水落石出?

1968年6月5日,罗伯特·肯尼迪,这位民权运动的支持者、反对越战的重要声音,在赢得加州民主党总统初选后的胜利演讲后不久,于洛杉矶大使酒店遭枪击身亡。凶手希尔汉·希尔汉被定罪为一级谋杀,至今仍在狱中服刑。尽管官方早已给出结论,但围绕这起刺杀案的阴谋论却从未停歇,中情局、黑手党、政治对手等都曾被怀疑为幕后黑手。

此次公开的近万页记录,无疑为这场旷日持久的争论提供了新的素材。这些文件中,或许隐藏着能颠覆现有认知的关键线索,也可能只是进一步证实了官方调查的结论。但无论结果如何,它们都让公众有机会更深入地了解这起震惊世界的政治谋杀案。

从历史角度看,肯尼迪遇刺案不仅是个人悲剧,更是美国历史的转折点。它反映了当时美国社会的深刻分裂与矛盾:民权运动的兴起与保守势力的抵制、越南战争的泥潭引发的反战浪潮、政治精英与民众之间的信任危机等。这些深层次的社会问题,在肯尼迪遇刺后进一步激化,深刻影响了美国此后的政治走向与社会发展。

在政治层面,特朗普政府推动这些档案的公开,背后有着复杂的政治考量。一方面,特朗普一直标榜自己为“反建制派”,通过解密这些长期被封存的文件,他试图塑造自己作为真相追寻者的形象,满足民众对政府透明度的诉求,巩固其在选民中的支持。另一方面,肯尼迪家族在美国政治中具有深厚的影响力,公开档案也可能是一种政治交易或姿态,以换取肯尼迪家族或相关政治势力的支持。

然而,公开档案并不等同于揭示真相。美国历史上不乏类似的案例,官方调查往往难以消除公众的疑虑。如1963年约翰·肯尼迪遇刺案,尽管经过多次调查,仍有大量民众不相信官方结论,各种阴谋论甚嚣尘上。此次罗伯特·肯尼迪遇刺案记录的公开,同样面临着公众的质疑与审视。文件是否被完整公开?是否存在关键信息被隐瞒或篡改?这些问题都有待进一步观察。

随着档案的公开,社会各界反应强烈。普通民众通过社交媒体表达对真相的期待,新闻媒体迅速跟进报道,学术界也展开了热烈讨论。这起案件不仅是历史研究的重要课题,更成为了公众反思美国政治制度、社会秩序以及权力运作的契机。它提醒着人们,在追求民主与法治的道路上,权力的监督与制衡至关重要,任何对政治异见的暴力打压都将破坏社会的根基。

此次罗伯特·肯尼迪遇刺案记录的公开,是对历史的一次回溯,也是对现实的一次警醒。无论最终能否找到确凿的真相,它都将促使美国社会重新审视自己的历史与价值观,思考如何避免类似的悲剧再次发生。在这个信息爆炸的时代,我们期待真相能够穿透历史的迷雾,让正义得以伸张。 热点观点