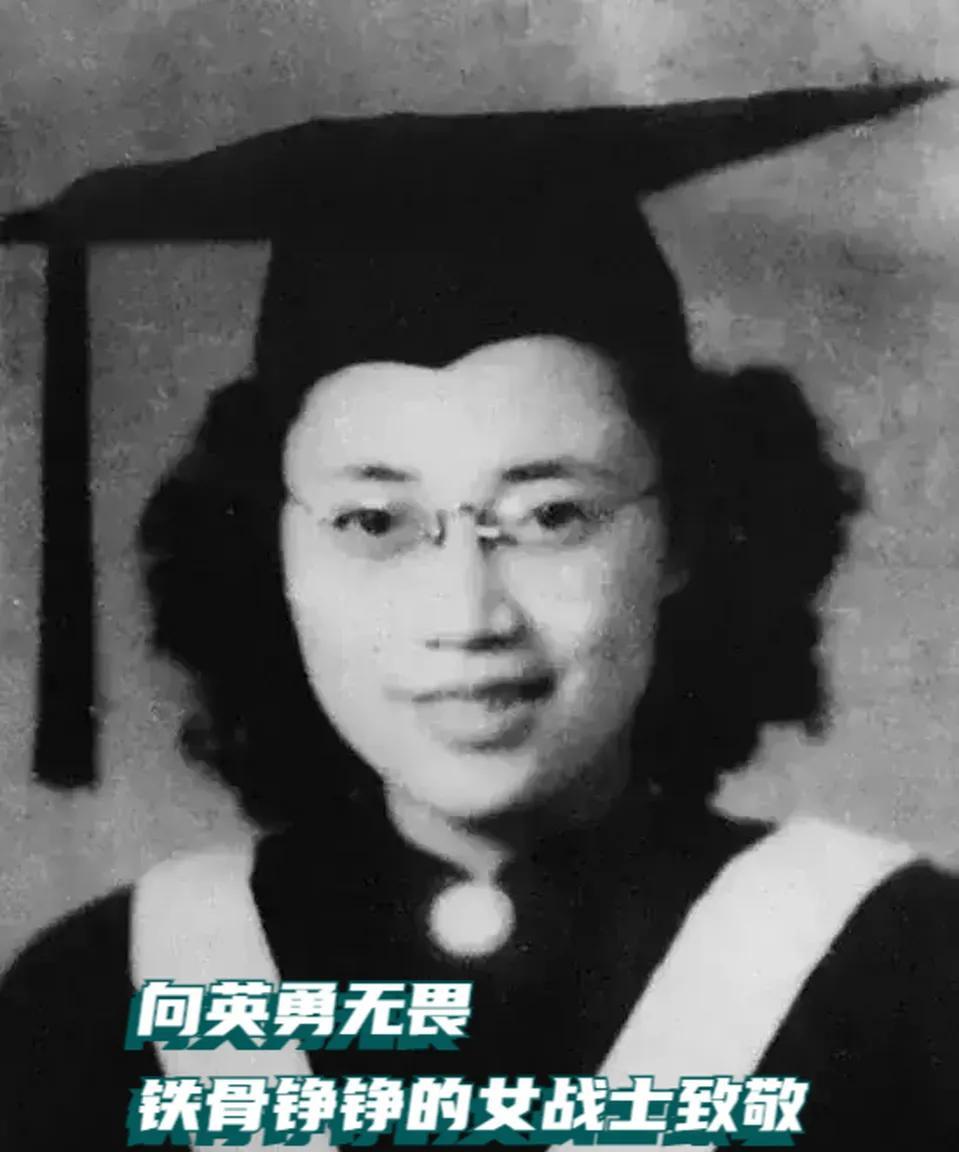

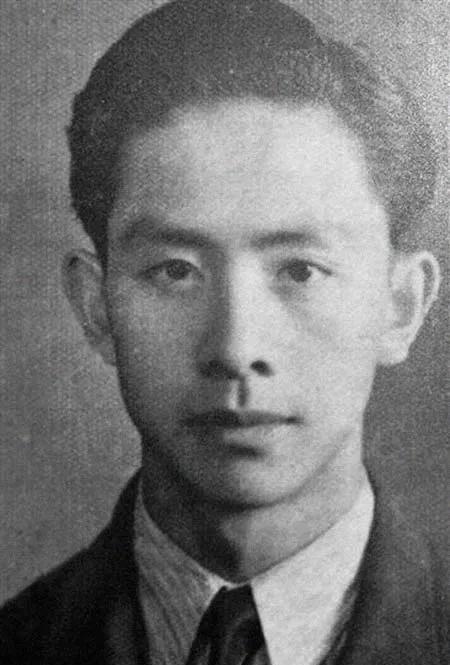

1950年的一个深夜,台湾师范学院的宿舍楼突然被手电筒照得雪亮。28岁的萧明华被特务拽着胳膊往外走时,突然停住脚步:“我一个女人家,总得带身换洗衣服吧。”敌人不耐烦地点头,看着她不慌不忙地从阳台取下一件蓝底碎花旗袍。他们不知道,这件普普通通的旗袍,正是地下党最重要的情报信号——当她的战友朱芳春远远看见阳台空了,就知道必须立刻转移,一秒都不能耽搁。 这事得从萧明华的小时候说起。她老家在广东潮阳,因为日本鬼子侵华,跟着家人逃难到重庆。在重庆,她二哥的朋友朱芳春常来家里,那时她只觉得这个大哥说话特别有道理,直到后来才知道,他是共产党的地下情报员。萧明华读书很厉害,考上了北师大,巧的是,朱芳春也在北京活动。一来二去,她被共产党的理论深深打动,主动要求加入地下工作:“我也想为老百姓做点实事。” 1948年,台湾大学的台静农教授邀请萧明华去教书。这对别人来说是个难得的机会,可萧明华看到的却是使命——当时全国解放在即,党正需要派人去台湾建立情报网。她立刻申请:“我会教书,能接触不同的人,适合潜伏。”组织上考虑到她胆大心细,还有文化,就同意了。到了台湾,她白天是台大的老师,站在讲台上讲古诗,晚上就换上朴素的衣服,走街串巷,跟年轻人聊共产主义,告诉他们“未来会有一个人人平等的新中国”。 后来朱芳春也被派到台湾,为了掩护身份,两人扮成夫妻,朱芳春化名“于非”。刚开始,他们还能公开组织一些学习活动,可随着蒋介石败退台湾,局势越来越紧张,特务到处抓人,他们只能转入地下。萧明华特别聪明,把情报藏在教科书里,把联络暗号编成诗句,就连晾衣服都有讲究——旗袍挂正了表示安全,歪了就是提醒有危险。 1950年她生日那天,出事了。两个特务突然闯进宿舍,说要找“于非先生”去“谈话”。萧明华心里一惊,面上却很镇定:“他出去了,不知道什么时候回来。”特务翻了半天没找到人,骂骂咧咧地走了。她三哥当时也在,急得直跺脚:“妹子,这里太危险了,赶紧跟我回大陆吧!”萧明华却摇头:“现在跑就是承认我们有问题,你就说你是我亲哥,别的啥也别多说。”等哥哥走后,她立刻和朱芳春约定:如果阳台的旗袍不见了,就是情况危急,必须马上撤离,不要管她。 两天后,特务果然又上门了,直接要带她去警局。萧明华知道这次躲不过了,但她心里还惦记着给战友报信。她故意用女人的“软弱”打掩护:“让我拿两件换洗衣服吧,总不能穿着脏衣服出门。”敌人看她一个弱女子,没多想就同意了。她快步走到阳台,一把取下那件作为信号的旗袍,心里默念:“于非大哥,看到这个信号就赶紧跑啊!” 朱芳春远远看见阳台的旗袍没了,眼泪在眼眶里打转,但他知道,此刻必须冷静撤离,才能把他们费尽心血拿到的情报送出去。后来才知道,萧明华被捕后,遭受了五天五夜的严刑拷打,老虎凳、辣椒水、电击,什么酷刑都用上了,可她硬是一个字都没说。临刑前,她还安慰同牢房的难友:“别害怕,我们相信的那个新中国,早晚会来的。” 现在回头看,萧明华不过是个28岁的姑娘,放在现在,可能还是父母眼里的宝贝,可她在那个年代,却能为了信仰舍生忘死。最让人佩服的是,她用旗袍当情报信号这招,既利用了敌人对女性的轻视,又体现了地下工作者的智慧——谁说女人在情报工作中不占优势?她的细腻和勇气,恰恰是最有力的“武器”。 有人可能会想,她当时如果跟着哥哥逃走,是不是就能活下来?但对萧明华来说,信仰不是随便说说的口号,而是刻在骨子里的责任。她清楚自己去台湾就是九死一生,但更清楚情报的重要性:早一天把情报送出去,前线的战士就能少牺牲一些。她留在墙上的字迹写着:“我不怕死,怕的是理想还没实现。” 如今,我们生活在和平年代,“信仰”这个词听起来好像有点遥远,但看看萧明华的故事,就会明白:信仰是明知危险却依然前行的勇气,是把个人生死放在国家利益之后的担当。她用一件旗袍,为战友争取了生机,自己却走向了刑场。这样的英雄,不该被忘记。 最后,我忍不住想:在那个白色恐怖的年代,像萧明华这样的女地下党,她们的内心该有多强大?她们既要扮演好普通人的角色,又要时刻警惕危险,还要用智慧传递情报。她们的故事,比任何电影都更惊心动魄。现在的我们,该如何记住这些用生命换来和平的人?是不是该多讲讲她们的故事,让更多人知道,在历史的角落里,有这样一群平凡却伟大的人,为了理想奉献了一切?你觉得,我们今天该用什么方式,让这些英雄的精神一直传承下去呢?