先别笑,谁小时候没摔过跤?

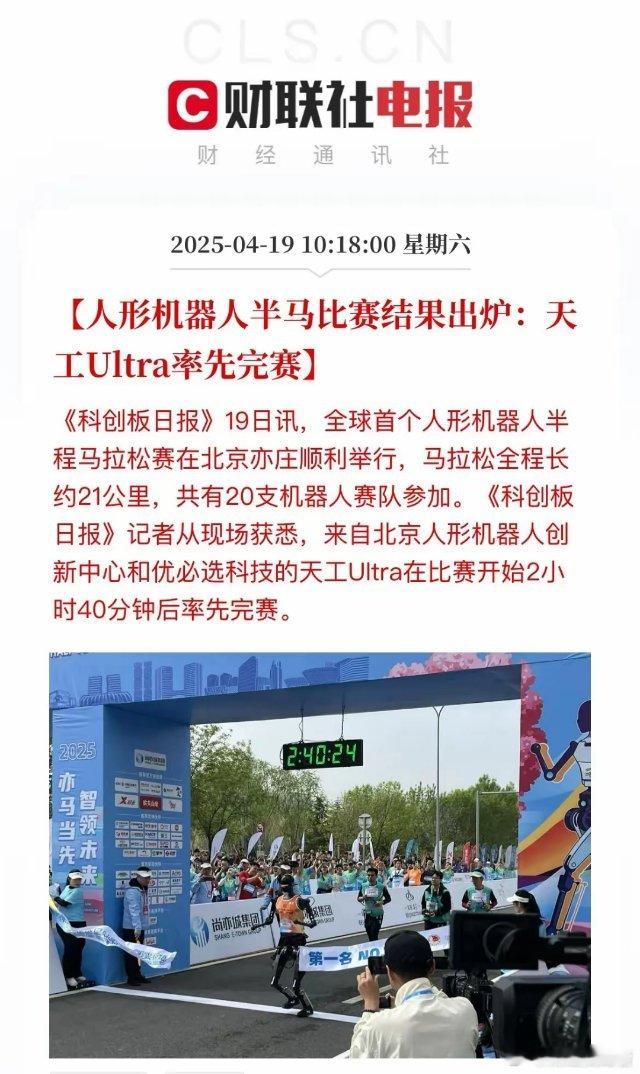

4月19日上午,北京亦庄,人类马拉松运动员与人形机器人马拉松“跑者”首次站在同一起跑线上。

这是全球首个人形机器人半程马拉松比赛。

令大家略感失落的是,参赛机器人中,有的起步即摔跤,有的中途“掉脑袋”,还有的需靠人工引导员手持遥控器全程护航。即便是第一个冲过终点线的“天工”,也在途中更换了三次电池,经历了摔倒后调试的波折。

不少网友感到困惑:为什么机器人在宣传片中几乎无所不能,现实中却步履维艰?机器人进入人类生活还靠不靠谱?

其实,人形机器人要实现全自主运行,可不是件容易的事。需要从环境感知、决策算法到多模态交互的多系统融合。

但受限于目前人工智能技术的发展水平、大模型的处理能力以及泛化的难题,当前人形机器人要实现对陌生环境的感知,还有很大进步空间,自主决策与交互就更是难上加难。

多位业内人士对记者坦言,目前人形机器人还没有办法完全脱离遥控器。

究其原因,就是人形机器人的三大板块——本体系统(包括运动控制与灵巧手)、感知系统(视觉、听觉及传感器)及后端处理系统(大模型或“大脑”),当前仍处于各自独立发展阶段,尚未形成高效整合。而真正实现人形机器人的全面替代,需要这三部分协同演进。

此外,人形机器人在技术上还面临着其他瓶颈,如电池续航、自我负载、机械结构的灵活性及稳定性等。

很多参赛的机器人公司把参赛当做一个综合测试的舞台。在赛程中,机器人要面对长时间的双足行走或奔跑、复杂的路况以及可能出现的突发状况等。

也就是说,对于参赛的队伍来说,比起秀技和成绩,更重要的是此次比赛对机器人的通行能力、稳定性、对能源的利用效率、控制算法等方面的综合考验。

以比赛中频繁出现的换电为例,我国目前大部分人形机器人的运行时间通常为2至4小时。

但人形机器人的体积有限,对携带的电池容量和重量都有更高要求,而且高要求的动作,所需要的电量耗能更多。随着人形机器人的“大脑”技术逐渐成熟,配置更高级的传感器、更复杂的控制系统、数量更多的芯片,能耗问题将进一步凸显。

问题确实存在,但以现有的技术,解决起来并不用等太久。业内人士认为,预计未来两到三年,硬件方面的问题将逐渐得到解决,相关标准会趋于统一。届时,人形机器人企业的核心竞争力,将更多体现在场景数据的积累、智能算法(类似大脑、小脑功能)等方面,而机器人本体硬件部分在竞争中的地位将有所弱化。

马拉松是人类挑战身体极限的运动。同样,从普通的路试拓展到如今的半程马拉松,人形机器人正实现从单体性能突破到适应复杂现实场景的重大跨越。

回望历史,汽车与飞机的早期形态同样笨拙且故障频发,但技术的迭代最终重塑了人类生活。

从实验室到走向现实,人形机器人已经在北京亦庄迈出了可喜的第一步。对此,我们不妨多点耐心和宽容,期待人形机器人在不久的将来,独立跑出一场精彩的全程马拉松。