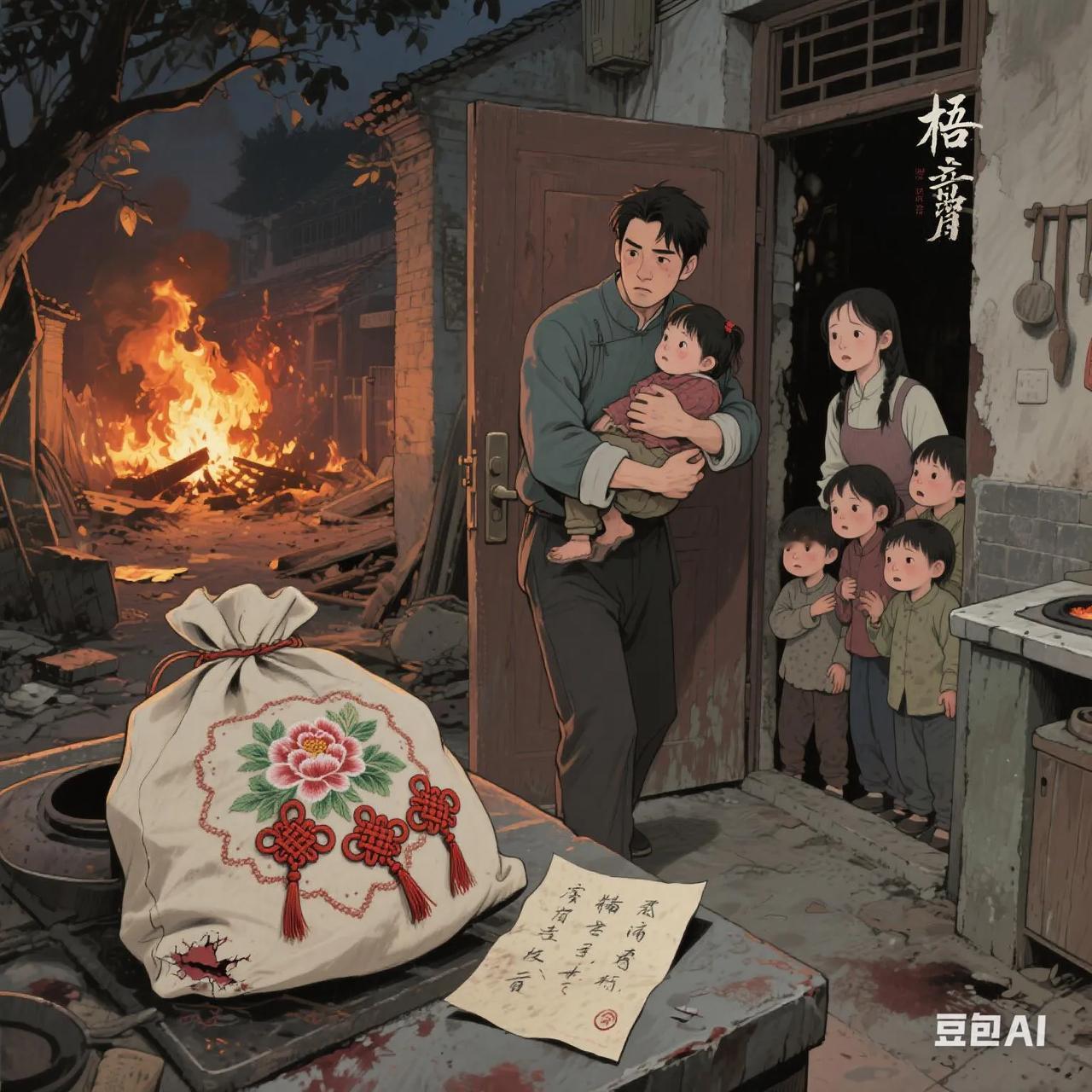

民国二十七年,上海法租界的梧桐巷深处,住着一位会做苏绣的姑娘沈知意。她总在傍晚时分推开临街的窗,将绣绷支在雕花窗棂上,金线在夕阳下闪烁,绣的是《牡丹亭》里的杜丽娘。直到有一天,隔壁搬来个穿青布长衫的教书先生陆子安,窗棂间便多了朗朗的吟诗声:“情不知所起,一往而深。” 沈知意绣的牡丹花瓣忽然抖落金线。她记得陆子安第一次上门借针线,指尖缠着绷带,说是批改作业时被竹笔划破。她递剪刀时触到他掌心的薄茧,像被春日的柳絮轻轻拂过。此后每个周末,陆子安都会送来学生作文本,说要请她帮忙缝补破损的书页。 真正的故事藏在书页间。沈知意发现每本作文本里都夹着写满批注的宣纸,笔迹从工整到潦草,记录着陆子安在战时收留孤儿的艰辛。直到有天,她在《背影》的批注里读到:“今日有学生问我为何总穿补丁衣裳,我答‘长衫破了可补,人心碎了难医’。” 战火蔓延的那个夜晚,陆子安匆匆叩响沈家院门。他怀里抱着六个瑟瑟发抖的孩子,身后是燃烧的学堂。沈知意将孩子们藏进地窖,转身去厨房熬粥,却在灶台上发现陆子安留下的布包——里面是她绣坏的牡丹帕子,被改绣成了六个平安结。 黎明时分,陆子安带着孩子们撤离。沈知意追到巷口,只来得及将刚绣好的平安结塞进他掌心。他望着她泛红的眼眶,轻声说:“等打完仗,我教你写‘沈知意’三个字。” 后来,沈知意在《申报》上看到陆子安的讣告。她颤抖着拆开他最后寄来的包裹,里面是本泛黄的《牡丹亭》,扉页上用朱笔写着:“此身如寄,唯愿与君共赴大梦不醒。” 看《无忧渡》时,我总想起沈知意与陆子安的故事。剧中宣夜与半夏在妖界与人世的缝隙里,用二十年光阴守护彼此的秘密,恰似乱世中那盏始终未灭的青灯。这种“发乎情止乎礼”的克制,反而让爱意在时光里淬炼成金。 如今速食爱情盛行,人们习惯用“官宣”“同居”证明真心,却忘了最动人的告白往往藏在细节里。就像沈知意绣在平安结里的针脚,陆子安批改作文时的批注,这些无声的温柔,才是穿透岁月的情书。 你身边有“细水长流”的爱情故事吗?欢迎在评论区分享,让我们相信:真正的深情,从来不需要声嘶力竭的证明。