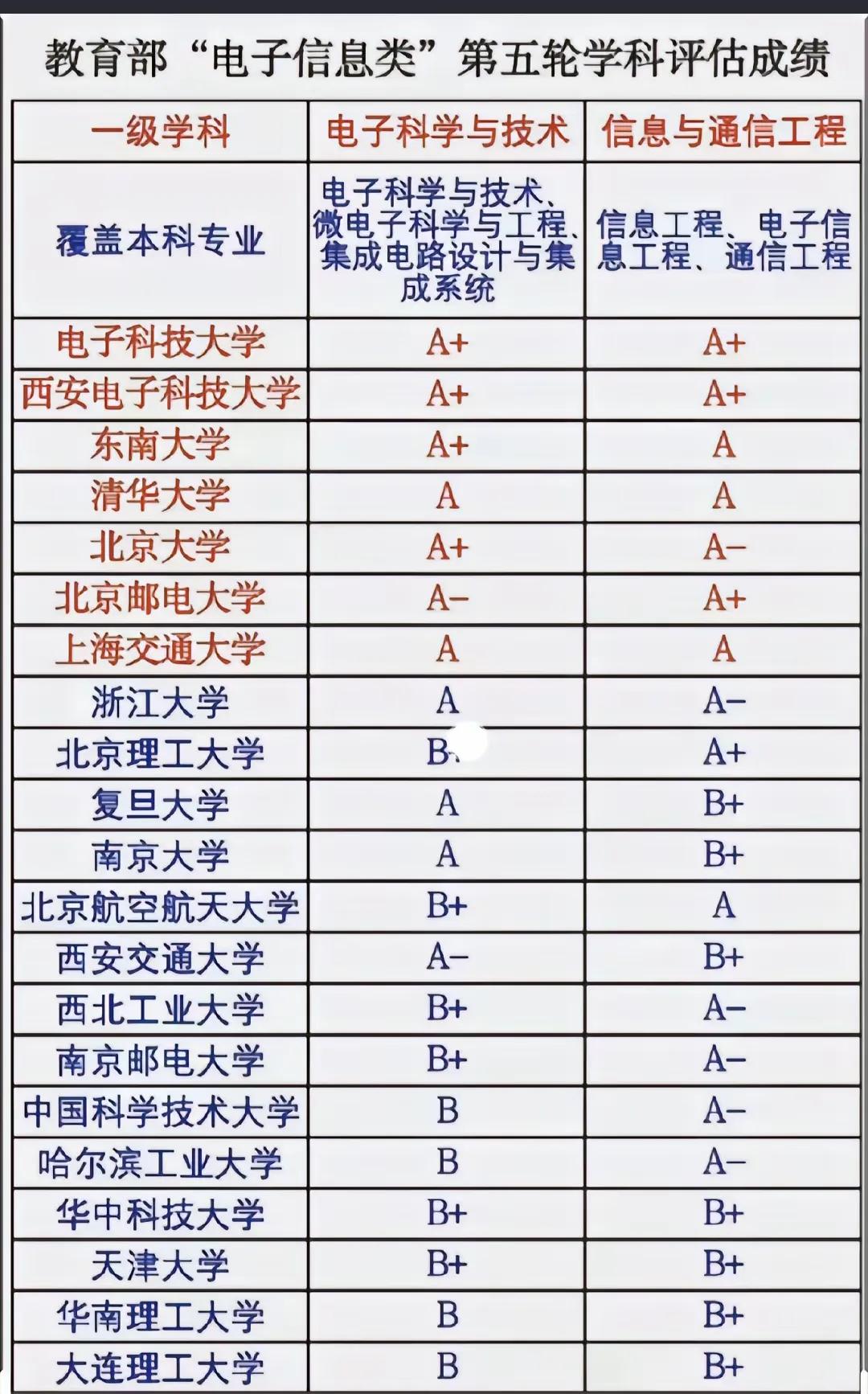

1998年,南京大学找上了东南大学,商量说:“咱俩合并吧!”合并之后我们的实力肯定超过清华大学和北京大学,东南大学一想是这个理,于是就认真考虑其如何合并的事情,其他都好说,主要是合并之后名字怎么取呢? 1998年的中国高等教育圈,热闹得像一锅沸腾的水。国家刚推出“211工程”,又在这一年搞出“985工程”,就是要打造一批世界级大学。南京大学和东南大学,两所南京的顶尖高校,自然不想在这场竞争中掉队。南大,百年老校,文理科底子厚得不行;东大,工科大牛,尤其土木、电子领域全国闻名。两校要是能合起来,简直就是强强联合,甩开清华北大都不在话下。于是,南大校长蒋树声就动了心思,找上东大校长韦钰,商量这件大事。 蒋树声的想法很直接:合并能把两校的优势捏一块儿,文理工商医啥都有,国内没对手,国际上也能跟名校掰掰腕子。韦钰听了,也觉得有道理。东大虽然工科强,但缺了点文科的软实力,南大正好补得上这块短板。可这事儿要真干起来,问题一大堆:怎么整合资源?学科咋调整?管理咋弄?这些都能慢慢谈,可最头疼的,还是合并后的名字。 名字这东西,表面上看就是个称呼,可背后牵扯的是两校的历史、文化和认同感。南大觉得自己是老大哥,历史能追溯到1902年的三江师范学堂,后来变成国立中央大学,1950年才定名南京大学,名气和传承都不容小觑。东大也不差,跟南大同根同源,后来走上工科路线,1988年改成东南大学,在工程领域站稳了脚跟。两边都觉得自己底气足,谁也不想在名字上吃亏。 讨论的时候,南大这边提议干脆就叫“南京大学”,理由是“南京”这地名响亮,历史传承也说得过去。东大却觉得不行,主张用“东南大学”,说“东”和“南”能代表两校,显得公平。可南大觉得“东南大学”压根体现不出自己的地位,东大又担心“南京大学”会把自己特色给抹了。两边争来争去,谁也不让步。 有人跳出来想和稀泥,说要不取个新名字,比如“东京大学”,听着挺牛,还能把两校的“东”和“京”结合。可这主意刚提出来就被拍死了——日本早有个“东京大学”,咱不能撞车啊。又有人说叫“江苏大学”,结果镇江那边的江苏大学也不是吃素的,这名字也行不通。新名字想不出,旧名字又谈不拢,会议开了好几轮,愣是没个结果。 时间一拖,热情就凉了。合并这事儿,光靠一腔热血不行,还得有实打实的方案。校名定不下来,其他问题也没法往下推。1998年,这场合并计划就这么搁浅了。虽说没成,但两校也没闲着。南大靠着“211”和“985”的东风,继续搞国际化,科研和教学都上新台阶。东大也没落下,在工科领域越干越好,两校都成了“985”里的扛把子。 蒋树声后来在2006年卸了南大校长的担子,转去搞政治,当了全国人大副委员长。韦钰也在2006年从东大校长位子上退下来,第二年就因病去世了。两位校长都没能把合并这事儿推成,但他们的努力也不是白费,至少给后来的高校改革留了点经验。 回头看这场合并提议,校名之争其实不只是个名字问题,而是两校对自己身份的坚持。南大和东大,各有各的骄傲,谁也不想被对方“吞了”。这事儿没成,反而让两校更清楚自己的路——独立发展,各干各的。后来事实也证明,没合并的两校照样混得风生水起,南大文理双强,东大工科顶尖,成了中国高校多元化的一张名片。 这事儿放到现在看,也挺有意思。1998年那会儿,大家都想着合并做大,可结果却是分头干更好。教育改革这东西,没个固定套路,得看实际情况。合并没成,未必是坏事,反而让两校走出了自己的路。你说,要是真合并了,会不会真超清华北大?还是说,独立发展才是王道?这些问题,至今也没个标准答案。