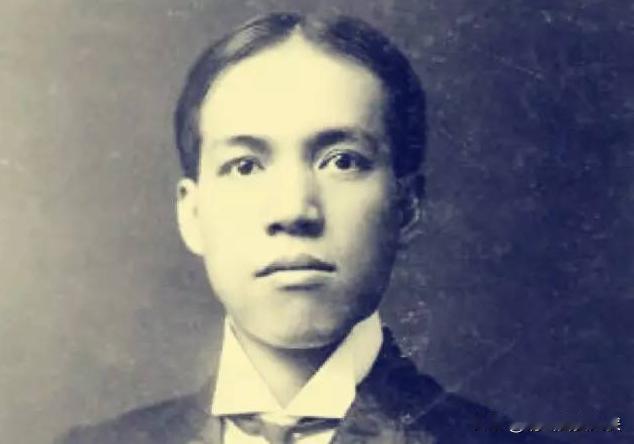

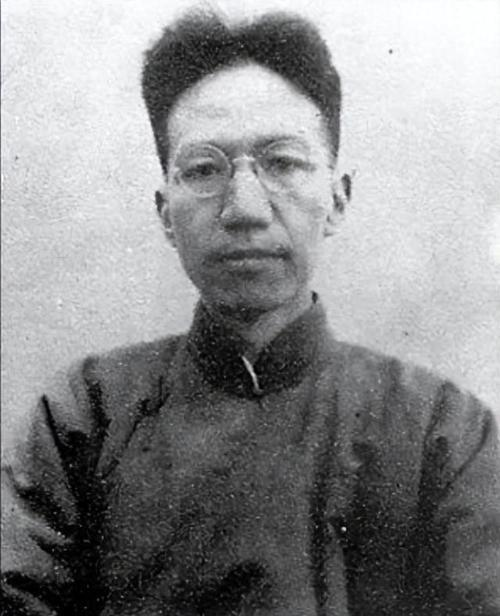

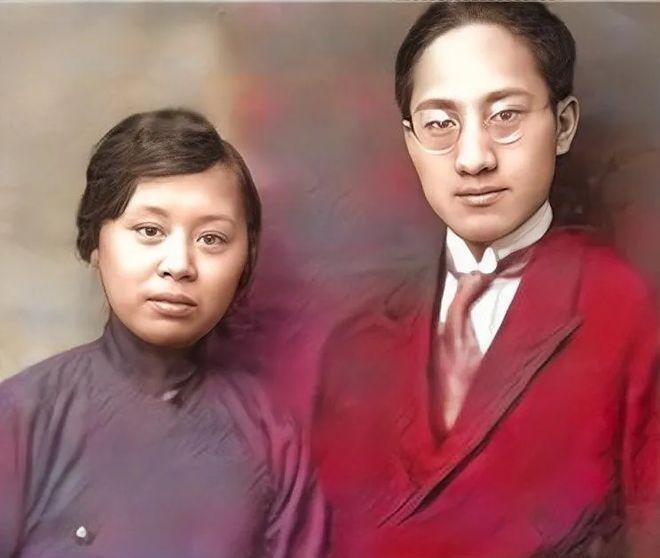

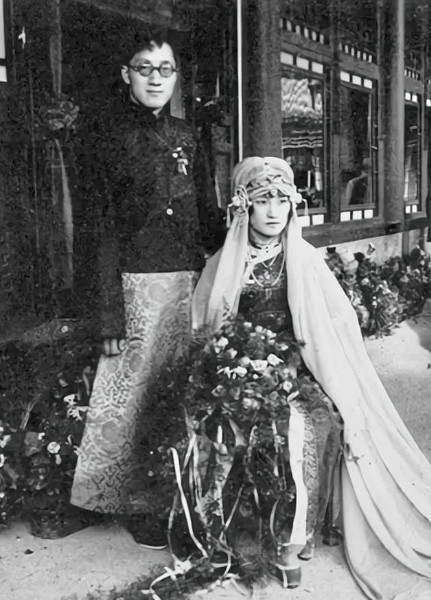

梁启超为什么被称为“史上最成功的父亲”?看看他9个子女有多出色就知道了,一门三院士,九子皆才俊,真不是吹出来的。 1929年1月19日,梁启超溘然长逝,年仅56岁。当时的中国风雨飘摇,军阀混战,列强虎视眈眈。然而,这位仙逝的"大师"却给中国留下了一个不可思议的家族传奇。在日后的岁月里,他的九个孩子如同九颗闪亮的星辰,各自在不同领域绽放光芒,创造了"一门三院士,九子皆才俊"的奇迹,让世人惊叹不已。 这个奇迹是什么样的呢?让我们先从那三位院士说起。长子梁思成,中国现代建筑学的奠基人,与妻子林徽因共同设计了新中国国徽,1948年当选为中央研究院首届院士。次子梁思永,中国考古学的先驱者,1930年冒着硝烟战火毅然回国投身考古工作,与兄长梁思成同被选为中央研究院首届院士。最小的儿子梁思礼,1949年获得博士学位后立即回国,成为中国航天事业的奠基人之一,后当选中国科学院院士。 而其他几位子女的成就同样令人瞩目:长女梁思顺成为诗词研究专家;梁思庄成为图书馆学家,长期在北京大学工作;还有社会活动家、革命家......这些孩子不仅学贯中西,而且学成后没有一个人留在国外,全都选择在最艰难的岁月回国报效祖国。 这一切究竟是如何炼成的?我们需要回到更早的时间,走进梁启超的家庭教育场景中去寻找答案。 在日本流亡期间,梁家生活并不富裕。后来在一位华侨的帮助下,全家才搬到了神户郊外的一幢别墅。那里依山傍海,能听见海涛和松林的涛声,梁启超将那里称为"双涛园"。就是在这个"双涛园"里,梁家特有的"梁家学堂"诞生了。这里不仅有梁家的子女,还有亲戚的孩子,梁启超亲切地称他们为"双涛园群童"。 每天晚饭后,孩子们都会围坐在一起,听梁启超一边喝酒一边讲述各种故事。虽然梁启超平日忙于奔走活动、著书办报,与孩子们相处的时间不多,但他会利用每一个空闲时刻给孩子们讲授爱国英雄的故事,这些故事中蕴含的精神成为了孩子们人格的底色。 更令人称奇的是,梁启超不仅在孩子们身旁时教育他们,即使当子女们远在异国求学,他也从未放松对他们的引导。从1910年代到1930年代,梁启超陆续把子女思成、思永、思忠、思庄送往国外学习。这期间,无论公务多忙,他都坚持挤出时间以书信形式与子女交流,家常闲谈、指点迷津,语气平等、宽慰,既不乏引导也不乏教育。这些书信多达400多封,后来被整理成了《梁启超家书》,成为了解梁启超教育智慧的重要窗口。 1926年的夏天,梁启超在协和医院割去了右肾,手术没有查出病变。面对疾病的折磨,他从不向子女们诉苦,而是在信中说自己"健旺",仍在"得意地讲演"。这种乐观的生活态度,正是他教育孩子们的"不忧"之道的生动写照。在梁启超看来,教育的本质是教人"不惑、不忧、不惧",顶天立地做一个人。这"三不"教育理念,成为他培养九个杰出子女的关键所在。 "不惑",是教导孩子拥有明辨不疑的判断力。梁启超曾在信中提醒儿子思成,做学问要"猛火熬"和"慢火炖"交替循环。当思成用了三年时间就全部修完新知识后,梁启超写道:"思成,你已经熬过三年了,这一年正该用炖的工夫。不独于你身子有益,即为你的学业计,亦非如此不能得益。"这是在告诉孩子,学习不能急于求成,需要有吸收和消化的过程。 "不忧",是面对困境时保持乐观的态度。当林徽因的父亲林长民被奉系军阀袭击身亡后,梁启超立即写信给思成,告诉他要镇定,好好安慰林徽因。尽管当时梁启超自己的处境也不容乐观,但他依然揽下了林徽因的学费。他在给思顺的信中写道:"处忧患最是人生幸事,能使人精神振奋,志气强立。"将困境视为磨练,这是梁启超传授给子女们的重要人生智慧。 "不惧",则是教导孩子们勇敢担当,坚守信念。"天下事无所谓大小,只要在自己责任内,尽自己力量做去,便是第一等人物。"这句话道出了梁启超对子女的期望——认真面对每一个当下,做好每一件事情,为自己的选择承担后果。正是这种精神,让他的子女们在学成后义无反顾地回到战火纷飞的祖国,投身建设。 除了"三不"教育理念,梁启超的"趣味主义"教育方法同样值得称道。他主张:"假如有人问我,你信仰的是什么主义,我便答道:我信仰的是趣味主义。"在天津的家中,每晚六点半,全家都会围坐在大圆桌前,听他纵谈天下。梁思成后来回忆,父亲总会谈论他正在写作的题目,有人物传记、史哲、文学、国学等各种内容,让孩子们在轻松愉快的氛围中汲取知识。 梁启超尊重子女的兴趣和选择,从不强制他们按照自己的意愿发展。当梁思庄在加拿大麦基尔大学读生物一段时间后仍不感兴趣时,梁启超赶忙写信告诉她:"你应该自己体察作主,用姊姊哥哥们当顾问,不必泥定爹爹的话。"于是,思庄转到了自己挚爱的图书馆学,后来成为了图书馆学家。