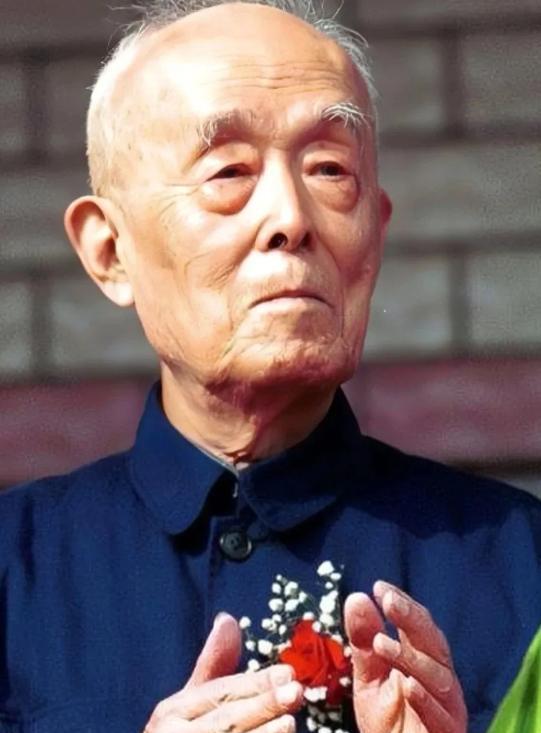

60年代,季羡林是北京大学一级教授,工资345元,他说:我去一趟高档莫斯科餐厅,有酒有肉,还有面包,只花2块钱! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在1960年代的新中国,物质生活虽然普遍匮乏,但对知识分子的重视却让他们的生活显得格外优渥,季羡林,作为北京大学的一级教授,月薪高达345元,远超普通百姓的收入。 他曾回忆,在莫斯科最好的餐厅里,仅花2元就能享用一顿有酒有肉、配以黄油面包的盛宴,这一幕不仅展现了那个时代知识分子的富足生活,也折射出季羡林内心深处无法用金钱弥补的遗憾。 新中国成立初期,百废待兴,国家对教育和文化的重视达到前所未有的高度,知识分子被视为国家建设的中坚力量,肩负着传承文化、推动发展的重任。 季羡林作为北大资深教授,月薪345元,这在当时是一笔令人艳羡的收入,相比之下,普通工人的月工资往往只有几十元,而即使是国家主席毛泽东的工资,在三年自然灾害前也仅为610元。 季羡林的高收入不仅体现了他个人的学术成就,也反映了国家对人才的尊重与期待,这种经济上的优渥,让季羡林的生活远超普通人,甚至在国际舞台上也能感受到物质的充裕。 莫斯科餐厅的“2元盛宴”是季羡林回忆中一个生动的细节,在那个物资相对短缺的年代,高档餐厅的消费对普通人来说遥不可及,但对季羡林这样的知识分子而言,却轻松可得。 他描述,在莫斯科餐厅,2元就能享用一顿包括汤、菜、黄油面包和啤酒的丰盛大餐,6至7元就能吃到一只正宗的北京烤鸭,这种低廉的物价与高收入的对比,让季羡林的生活显得格外舒适。 餐厅里灯火辉煌,食客们举杯交谈,异国风情的美食散发着诱人的香气,然而这些物质享受却无法完全填满他内心的空缺,每当他坐在餐桌前,思绪总会不由自主地飘向遥远的故乡,飘向那个他六岁就永远告别的家。 季羡林的童年并不幸福,1911年,他出生在山东一个贫困的农村家庭,六岁时便被送往济南的二叔家,从此与母亲分离,那是一个交通不便、通讯落后的年代,母子间的联系仅靠偶尔的书信维系,甚至常常中断。 母亲守着几亩薄田,过着清苦的生活,最大的心愿只是希望儿子能过上好日子,而季羡林将全部精力投入学术,埋头于北大教室和书斋,成就了卓越的学术事业,却也因此错过了陪伴母亲的机会。 当他终于在物质上实现了母亲的期望,母亲却早已去世,未能亲眼见证他的成功,这种遗憾,如同一根刺,深深扎在他的心底,即便是在莫斯科餐厅的盛宴中,他也无法摆脱对母亲的思念和愧疚。 这种情感的缺憾,不仅是季羡林个人的痛,也触动了无数读者的心弦,他的故事在网络上引发热议,许多网友感慨:“看完季羡林的故事,特别想回家看看妈妈。” 还有人反思:“我们每天忙着工作,却忘了最该珍惜的家人。”在60年代,季羡林为了学术理想而奔波,忽略了与家人的相处时光,而如今,生活节奏更快,人们为了事业、财富疲于奔命,常常同样忽略了身边的亲人。 季羡林的故事像一面镜子,提醒我们审视自己的生活:我们是否也将时间花在了那些看似重要、实则次要的事情上? 1960年代的特殊背景,赋予了季羡林的故事更深的意义,那是一个充满希望与干劲的年代,知识分子被寄予厚望,但也承受着巨大的精神压力。 他们在物质上享有特权,却往往在情感上背负遗憾,季羡林的选择——将毕生精力奉献给学术——无疑是那个时代许多知识分子的缩影,他的成就为国家文化事业增添光彩,但他也为此付出了亲情缺失的代价。 这种矛盾让人感慨:人生的选择总是伴随着得失,追求理想的同时,如何平衡对家人的关爱,是每个人都需要面对的课题。 季羡林晚年曾反思,年轻时总觉得外面的世界精彩纷呈,却忽略了家中最平凡的温暖,如今他的遗憾提醒我们:无论身处何地,无论追求多大的目标,都不应忘记家人的陪伴。 在快节奏的现代生活中,我们或许无法完全避免季羡林式的遗憾,但可以从现在开始做出改变,放下手机,关掉电脑,花更多时间与父母聊聊天,陪家人吃顿饭,这些看似微不足道的小事,却能让亲情成为人生中最坚实的后盾。 季羡林的故事告诉我们,真正的财富不是银行账户里的数字,而是那些与家人共度的时光,让我们在追逐梦想的路上,不忘回头看看那些默默支持我们的人,用爱与陪伴,让生活更加充实而有意义。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:北京大学新闻网2006-12-28《季羡林的贫民底色》