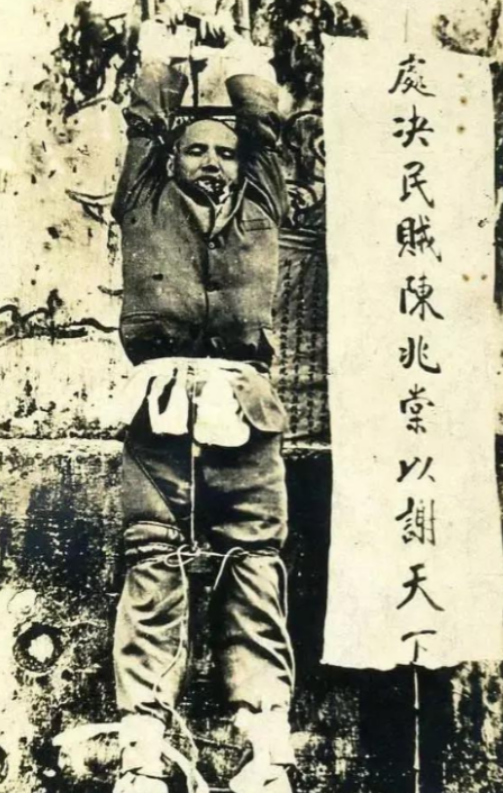

1911年,潮州知府陈兆棠被捕,革命军让他拿出十万元来换命,陈兆棠却宁愿被处死:“死就死,哪能拿钱帮助你们谋反?”革命军怒了,朝他开了13枪处死了他。陈兆棠这话倒是说的貌似大义凛然,实际上他是一个恶贯满盈的魔鬼。

“拿十万元来换命!”革命军站在他面前,语气冰冷。这个提议在风雨飘摇的晚清朝廷并不罕见,许多官员宁愿割肉救命,花钱买自己一条生路。然而,陈兆棠没有动摇,甚至脸上露出一丝蔑视的笑容。

“死就死,哪能拿钱帮助你们谋反?”他冷冷地回应,似乎还抱着些许大义凛然的自尊。

革命军没想到陈兆棠如此顽固,愤怒之下,扣动了扳机,13发子弹刺破了空气,结束了这个昔日高高在上的官员的性命。

鲜血染红了潮州的街头,但百姓并没有为他流泪,更多的是奔走相告、击掌庆贺。这一刻,民众的怨气随着陈兆棠的倒下似乎得到了片刻的平息。

陈兆棠的死似乎是一场宿命的终结,但他的一生却远非简单的“官员”与“恶人”两面。作为晚清时代的一名重要官员,陈兆棠曾有过光彩的时刻,也因铁腕手段和滥杀无辜而声名狼藉。

陈兆棠出生于书香门第,年少时才华出众,学识渊博,深受恩师王闿运器重。年纪轻轻便考中进士,踏入仕途。

初入官场的他在四川任职,负责地方剿匪事务。那时的陈兆棠秉持着“治乱世当用重典”的理念,凭借铁血手腕,迅速平定了当地的匪患,得到了上司岑春煊的赏识,也因此名声大噪。

不过,随着陈兆棠手中掌握的权力日益膨胀,他逐渐迷失在对权力的执念和对强权统治的偏执之中。特别是担任惠州知府期间,他开始采取极为残酷的清乡政策,打着剿匪的旗号大肆屠杀。

那些真正的土匪早已逃之夭夭,剩下的往往是被诬陷的平民或微罪小犯,但陈兆棠从不深究,凡是被送到他手中的人,无论是否有确凿证据,都一律处死。

据记载,陈兆棠在惠州的三年里,超过3000人因“匪患”被斩首或枪决,许多家庭因此家破人亡。

陈兆棠在百姓眼中,已不再是守护治安的官员,而成了滥杀无辜的刽子手。他因此得名“屠伯”,这不是荣耀,而是无尽的诅咒。

1908年,陈兆棠被调任潮州知府,继续推行他的严刑峻法。这是他生命中的最后一段仕途,却也成为他走向灭亡的加速器。在潮州,陈兆棠的手段变得愈发残忍。据说他刚上任不久,一天内就下令处决了300多人。这一幕仿佛是惠州的重演,血腥与恐怖迅速笼罩了整个潮州城。

潮州的百姓噤若寒蝉,谁也不知道自己会不会成为下一个无辜的牺牲品。一个叫罗宾二的小商贩曾被土匪绑架,本是无辜的受害者,结果却因为官府与土匪勾结,被反咬一口,成了“匪徒”,最终被陈兆棠处死、

在这段时期,陈兆棠已经完全失去了清廉正直的形象。他不再是那个年轻时意气风发的清官,而是成了一个冷酷的杀戮机器。

他的兄弟陈兆葵曾劝他不要过于滥用刑罚,但陈兆棠丝毫不为所动,甚至将滥杀无辜视为一种效率的象征。在他眼中,越多的尸体意味着越少的匪患,这种扭曲的逻辑让他逐渐滑向深渊。

1911年,武昌起义的烽火点燃了全国。革命军势如破竹,潮州也很快被攻破。陈兆棠的统治即将走到尽头,而这一次,百姓不再沉默,他们盼望着革命军的到来,盼望着这个“屠伯”被处决。起义军将陈兆棠捕获,并提出让他交出十万元以换取一条生路。

在这种情况下,许多官员往往会选择妥协,但陈兆棠却拒绝了。他的拒绝并不是出于良知或对革命的认同,而是出于他对旧体制和自己权威的执拗。

他宁愿死也不愿承认自己有错,更不愿意为革命付出一分钱。于是,他说出了那句为后世津津乐道的话:“死就死,哪能拿钱帮助你们谋反?”

这句话乍一听有种英雄就义的气概,仿佛陈兆棠是一个忠诚于朝廷、不屈服于反叛势力的勇者。然而,稍加思索就会发现,这不过是一个滥杀无辜的暴君在最后时刻的虚伪坚守。

他口中的“大义”不过是为自己曾经的暴行披上了一层伪善的外衣。革命军的愤怒无以复加,几声枪响结束了他的一生。

他身中13枪,倒在了潮州的街头。这一刻,没有人会为他感到惋惜,更多的人则是看到了正义的实现。