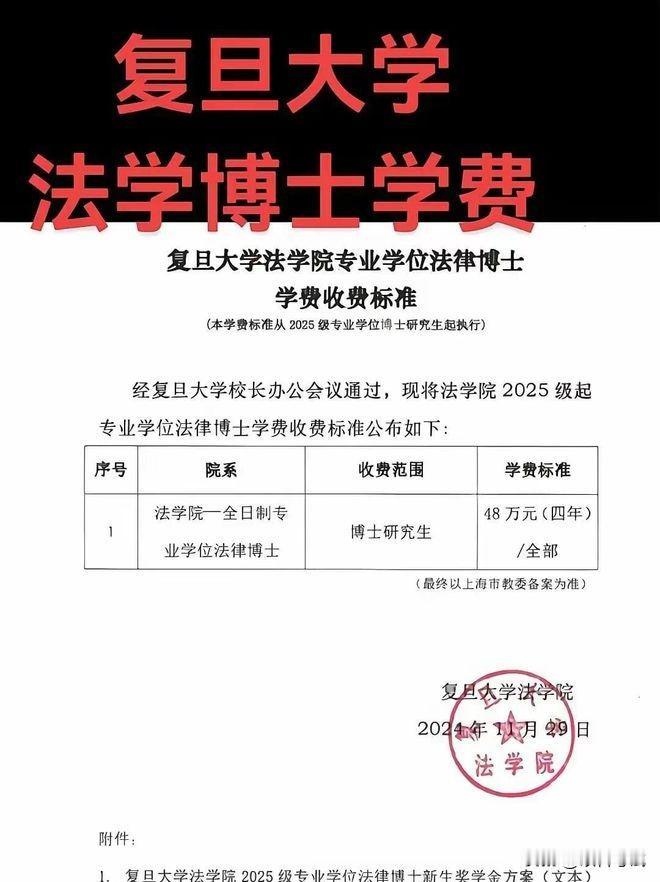

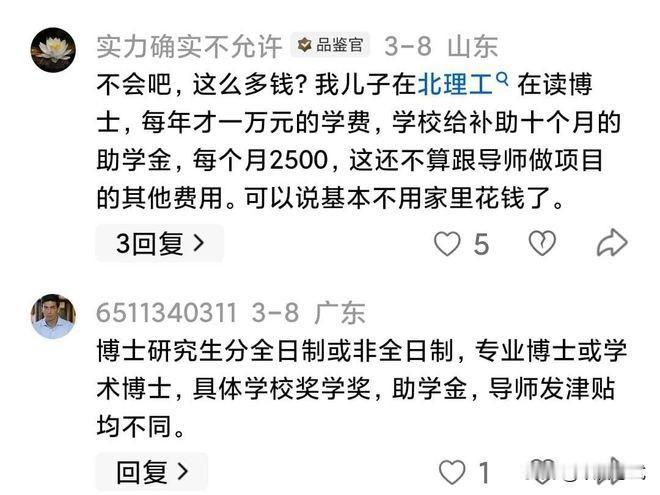

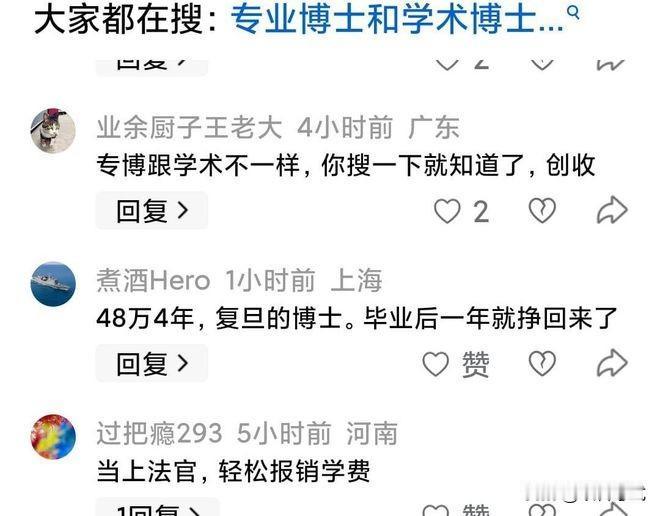

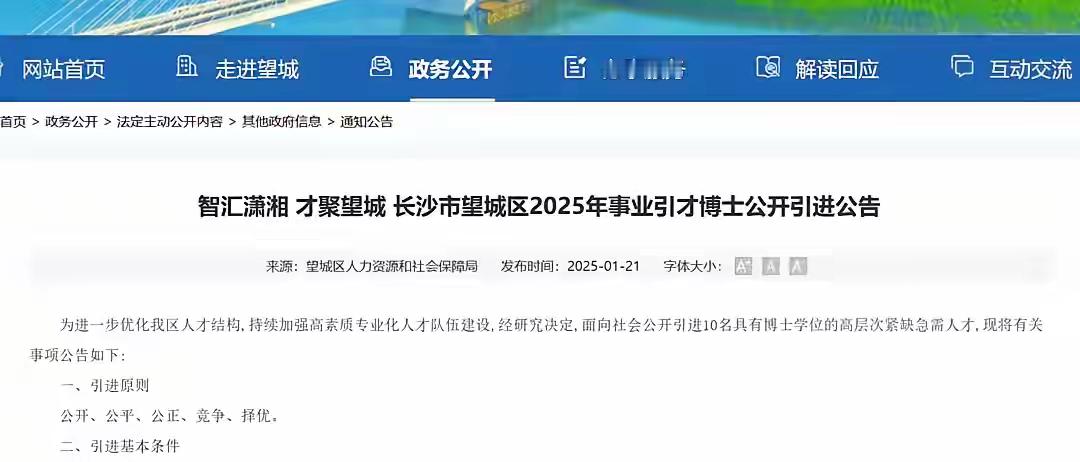

法学博士教育投资:高成本背后的深层价值考量 复旦大学法学院近日公布的2025届专业学位法律博士学费标准引发社会热议。4年48万元的全日制学程费用,折合年均12万元,虽显著低于海外同类项目50万元起的年均成本,但仍属国内高端教育投资范畴。这一收费标准折射出我国专业学位教育体系的转型信号,也引发了关于高层次人才培养成本与社会回报的深度讨论。 教育投资作为家庭战略资产配置的优先级选择,其内在逻辑在于知识资本的溢价效应。相关研究表明,在法律服务、高端咨询等领域,博士学历持有者的职业起点薪酬较硕士平均高出35%-40%,且职业发展空间呈现指数级增长。复旦大学法学博士项目作为行业标杆,其学位含金量体现在司法实践、学术研究、政策制定等多维竞争力构建上。 我国博士培养体系呈现二元结构特征:学术型博士享受每年约10万元的奖助体系,覆盖学费与生活补贴;而专业学位博士则需承担更高经济成本。这种制度设计源于两类人才的不同培养定位——前者侧重基础理论创新,后者强调实践应用能力转化。值得注意的是,部分在职攻读专业学位的学员,其培养费用往往通过单位委培协议实现成本转嫁,形成"学以致用-单位买单"的良性循环。 导师在博士招生中的经济考量颇具现实意义。某高校研究生院的跟踪数据显示:家庭经济状况与学术追求持续性呈现正相关,经济压力过大的博士生,其学术产出效率较无经济负担者低约28%。这种"经济基础决定学术上层建筑"的现象,促使导师在招生时形成"倒金字塔"筛选机制:对寒门学子建议硕士阶段就业,对殷实家庭鼓励持续深造。 这种看似功利的选择,实则蕴含着深沉的教育哲学。博士教育的本质在于突破既有知识边界,创造新的学术增长点。正如某院士所言:"博士的价值不在于工资单上的数字,而在于思维方式革新带来的社会生产力跃迁。"从这个维度看,48万元的投资不仅是个人发展的杠杆,更是社会进步的催化剂。 在知识经济时代,教育投资正经历从"成本中心"向"价值中心"的范式转变。复旦大学法学博士项目的定价策略,恰似一面镜子:既映照出高层次人才培养的制度成本,也折射出知识资本在现代化进程中的战略价值。对于有志于攀登学术高峰者而言,真正的投资回报率,终将体现在对社会进步的贡献值上。