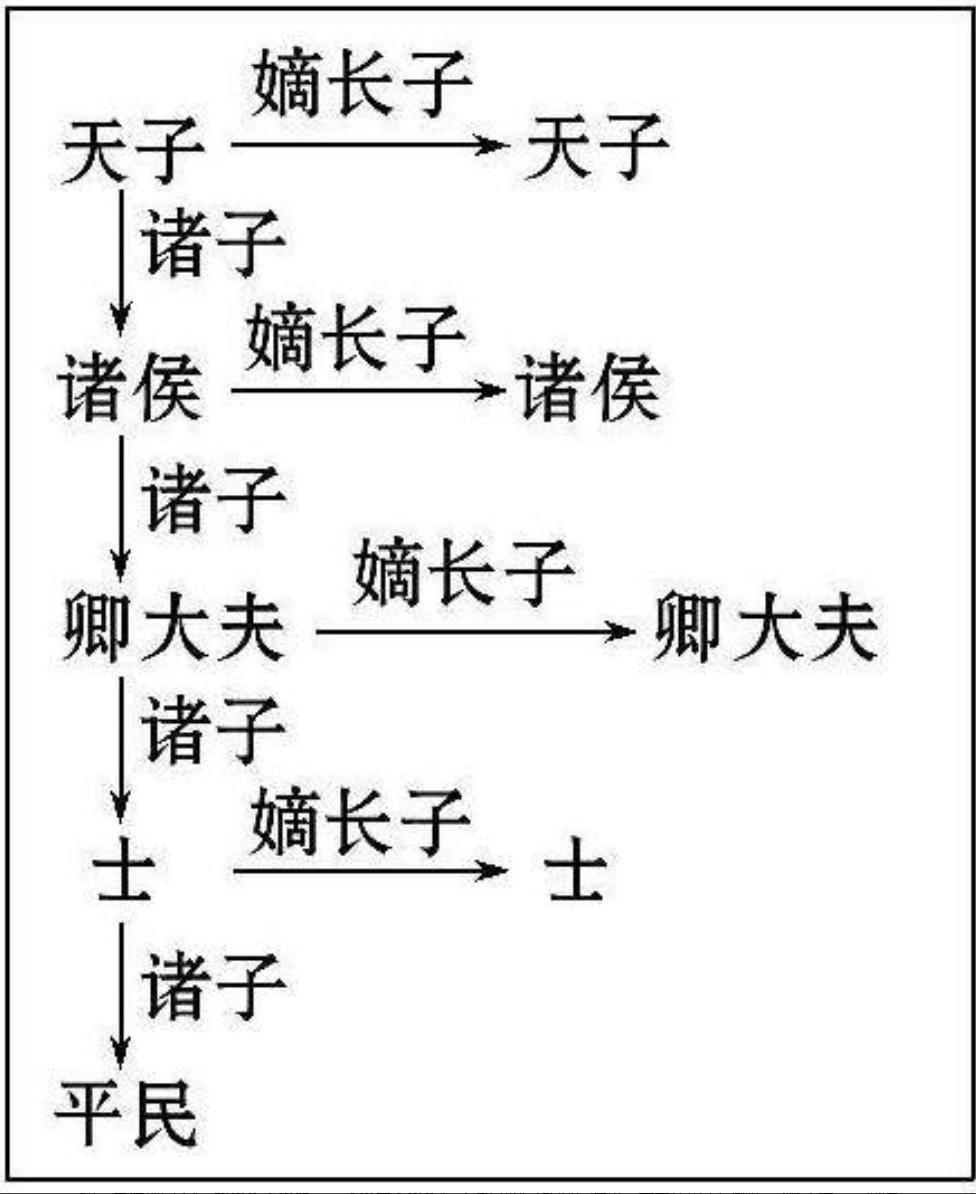

嫡长子继承制是中国古代宗法制度的核心内容之一,其起源可追溯至商末周初,确立于西周时期,并在封建社会中延续了数千年。这一制度不仅影响了中国古代的政治结构,还深刻地塑造了家族和社会的运作方式。本文将从嫡长子继承制的历史背景、基本原则、实施效果及其现代意义等方面进行详细探讨。 一、嫡长子继承制的历史背景 嫡长子继承制的产生与古代社会的宗法制度密切相关。宗法制度以血缘关系为基础,强调家族内部的等级秩序和财产传承的稳定性。嫡长子继承制起源于商朝,但真正成为制度化原则是在西周时期。西周的周公通过“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”的原则,确立了嫡长子继承制作为宗法制度的核心内容。这一制度的初衷是为了解决因兄弟相争而导致的权力和财产分配混乱问题,从而维护社会秩序和统治稳定。 嫡长子继承制的形成也受到了商代教训的影响。商朝的王位继承制度较为混乱,兄弟相继导致了多次内乱,最终引发了商朝的灭亡。西周统治者总结了这一教训,通过嫡长子继承制来避免类似问题的发生。此外,嫡长子继承制还体现了儒家思想中的“孝道”和“亲亲”观念,即尊重血缘关系和家族延续。 二、嫡长子继承制的基本原则 嫡长子继承制的核心原则是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”,即王位和财产的继承权优先授予正妻所生的长子,而非根据个人能力或贤能来决定。这一原则在法律和礼制中得到了明确规定,并成为宗法社会的基本规范。例如,《公羊传》中明确指出:“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”,这表明嫡长子继承制排斥了后天人为因素和选贤任能的干扰。 嫡长子继承制还强调了“立子以贵”的原则,即如果嫡妻无子,则可以从庶妻中选择地位尊贵或家世显赫的儿子作为继承人。这种安排既保证了家族血脉的延续,又避免了因无子嗣而引发的继承纠纷。 三、嫡长子继承制的实施效果 嫡长子继承制在历史上发挥了重要作用,尤其是在维护政治稳定和减少内部冲突方面。通过确立明确的继承顺序,该制度减少了因争夺王位或财产而引发的争端,确保了政权的平稳过渡。例如,在西周时期,嫡长子继承制帮助周王朝实现了长期的统治稳定。 然而,嫡长子继承制也存在一定的弊端。由于过分强调血缘关系和出身顺序,该制度可能导致非贤能之人继承王位或财产,从而削弱国家治理能力。例如,在一些朝代中,由于皇帝个人偏好或外戚干政,嫡长子并未顺利继位。此外,嫡长子继承制在实际操作中也受到生理条件、政治斗争等因素的影响,未能完全实现其理想效果。 四、嫡长子继承制的现代意义 尽管嫡长子继承制在封建社会中具有重要作用,但在现代社会中已逐渐被废除。随着法律体系的发展和社会观念的变化,嫡长子继承制不再适用于现代社会的财产和权力分配。然而,这一制度的历史价值和文化意义仍然值得探讨。 嫡长子继承制体现了古代社会对家族延续和秩序稳定的重视,反映了宗法制度下对血缘关系的尊重。同时,该制度也揭示了古代社会中权力与财产分配的复杂性及其对社会稳定的影响。 嫡长子继承制作为中国古代宗法制度的重要组成部分,对中国历史产生了深远影响。它既维护了政治稳定和家族延续,又在一定程度上限制了社会流动性和治理能力的提升。通过对嫡长子继承制的研究,我们可以更好地理解古代社会的政治文化和社会结构,并从中汲取经验教训。