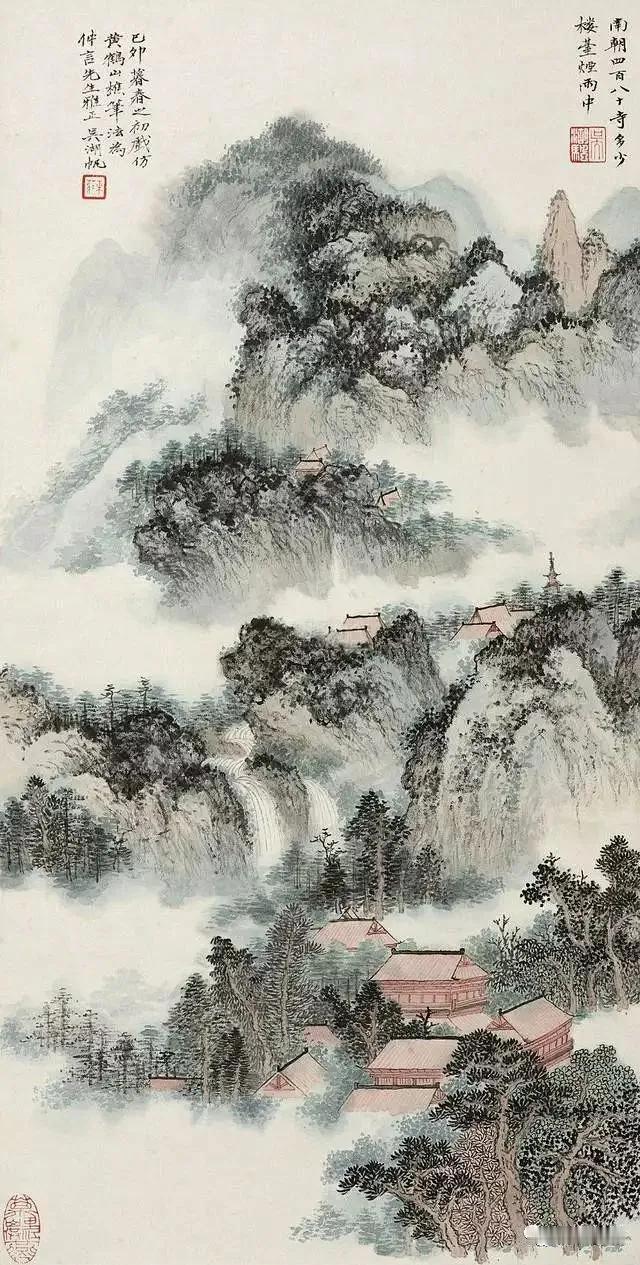

宋代以文制武的政策对边防制度的影响在宋朝早期,由于民族地理的因素和历史遗留问题,南北方之间存在着很大的差异。 公元1004年,北宋与辽国在澶渊(今河南省濮阳市)签订了著名的"澶渊之盟"。这一天,宋真宗赵恒派遣宰相寇准与辽国谈判,最终双方达成了互为"兄弟之国"的协议。然而,这份表面上平等的条约背后,却是北宋每年向辽国岁输银十万两、绢二十万匹的屈辱。这场和议让北宋与游牧民族之间获得短暂的和平,但屡败屡战让北宋统治者从骨子里十分惧怕大辽等少数民族。 若要追溯这种屈辱外交的根源,不得不回到宋太祖赵匡胤时期。公元960年,赵匡胤建立北宋后,将内部的割据势力悉数剿灭殆尽,开始着手于对外敌的镇压,首先派遣名将慕容延钊前去镇抚。《宋史纪事本末》中记载:"(慕容延钊)时握重兵屯真定,太祖谕旨,听以便宜从事。延钊与韩令坤率所部兵巡边,一方以安。"这表明宋初政权对武将曾给予相当大的信任与自主权。 然而,宋太祖"杯酒释兵权"的事件彻底改变了这一局面。赵匡胤以一场酒宴为名,巧妙地解除了赵普、石守信等功臣武将的兵权,确立了"重文轻武"的国策,为后来的文官掌控朝政埋下伏笔。正如史料所载,"要知道,边防管理必须以强大的军事力量做靠山,才能成为令游牧少数民族忌惮的存在,比如唐朝,但宋朝反行其道,自赵匡胤'杯酒释兵权'后,武将在宋朝的地位一落千丈,其军队实力之弱不言而喻。" 随着北宋与辽国之间25年战争的失利,北宋依旧未能夺回燕云十六州,还因为"重文轻武"的国策,丧失与少数民族继续开战的资本。这迫使宋真宗不得不选择以和议换取短暂的和平。面对日益严峻的边防形势,宋仁宗在位期间,决定通过制度建设来弥补军事力量的不足。 宋仁宗在唐巡边活动的基础上,正式建立"巡边制度"。首先是设立专门的机构,称为"巡检司",巡边范围不仅包括边防城池和关隘,还有山林与平原地区,巡边周期为一年或半年,根据不同地区的不同敌情而定。 值得注意的是,宋朝巡边任务不止有检查边防军队的工作与观察边境的敌情,还有修建城墙、筑起寨堡等边防防御建设工作。另外,北宋鼓励民众参与到巡边工作与建设工作中。这表明宋朝试图以民力弥补军事力量的不足,通过全民参与来加强边防建设。 然而,制度的完善并不能弥补军事实力的根本缺陷。在北宋的巡边制度中,对辽国以"软弱性"巡边为主。大辽不仅肆意抓捕宋兵当苦力,还在边境进行渔猎活动,强占耕地,与北宋边境居民抢占粮食资源。这一现实场景生动展现了"以文制武"政策下的北宋边防困境。 相比之下,面对西夏的威胁,北宋采取了相对强硬的态度。西夏也曾一度与大辽一般,在北宋边境肆意妄为,但北宋以较为强硬的巡边手段,再加上西夏不如辽的国力强盛,与西夏爆发过几次冲突与战争后,边境较为安稳许多。 无论如何,文人政治下的边防困境始终无法得到根本解决。不过,在北宋"重文轻武"与投降主义的氛围浓烈的情况下,巡边制度的存在根本不足以震慑边境的少数民族,还导致北宋、辽国与西夏在"三足鼎立"期间互相消耗各自的国力,最后被蒙古国逐一击破。最终,公元1126年,金兵入驻北宋都城,次年北宋灭亡,"靖康之耻"成为中国历史上沉痛的记忆。 岳飞伫立在军账内,手中紧握着那封来自朝廷的诏书。那是南宋高宗赵构下的第十二道金牌,命他即刻撤军。年过四十的岳飞已经率军收复了郾城,只需再向北推进,便有希望收复中原失地。此时,南宋与金国正在商议和谈,主和派秦桧掌握朝政,岳飞等主战派将领的处境愈发艰难。 这一幕发生在公元1140年,距离"靖康之耻"已过去14年。回溯巡边制度的历史,我们能够看到中国古代边防管理思想的演变脉络。《孟子·告子》中记载:"天子适诸侯,曰巡狩。巡狩者,巡所守。"这一概念最早可追溯到尧舜时期。《史记·夏本纪》记载:"舜登用,摄行天子之政,巡狩。"舜开始了巡查全国四方疆土的制度,此后夏、商、周时期皆遵循此例。 《通典》中记载:"虞、夏之制,天子五载一巡狩;周十二年一巡狩。"不同朝代的巡狩周期各不相同。到了商周时期,出现了"方伯"这一职位,可在皇帝无暇时代替巡查。随着时代发展,巡狩制度逐渐演变为针对边境的管理。 秦始皇统一六国后,在位十一年内巡狩全国五次,但主要目的是震慑六国遗民。汉武帝时期,为了震慑匈奴,皇帝亲自巡边。《史记·匈奴列传》记载:"是时天子巡边,至朔方,勒兵十八万骑以见武节,而使郭吉风告单于。"