1962年,胡适去世,他的情人韦莲司故意给江冬秀寄去一大箱东西,火冒三丈的江冬秀打开箱子一看,却感动得泪流满面,甚至把韦莲司的照片与胡适合葬,这究竟是怎么回事呢?

江冬秀坐在书房里,望着满墙的书籍出神。自从胡适离世后,这个家仿佛失去了生命力,连空气都变得沉闷了。窗外的风卷起了几片枯叶,仿佛在嘲笑着她内心的孤寂与悲伤。

就在此时,仆人敲门而入,打破了房间里的静谧。江冬秀抬头看去,仆人的手里竟捧着一只沉甸甸的木箱。她皱了皱眉,“谁送的?”她不耐烦地问。

“是一位叫韦莲司的女士,从美国寄来的。”

听到这个名字,江冬秀的心中顿时翻涌起无数复杂的情感。韦莲司,那个胡适在美国的“红颜知己”,那个让她隐忍了一生的女人,居然还敢在胡适去世后,送来这样一箱东西!

她的手指不自觉地收紧,似乎空气中都弥漫着火药味。

“放这儿吧。”江冬秀冷冷地说。

箱子静静地躺在她的面前,仿佛嘲笑着她心中的痛苦和不甘。江冬秀站起身,走近它。她仿佛能感受到箱子里的秘密正在呼之欲出。是那些曾经让胡适心神不宁的信件?还是他们之间不可告人的回忆?

她一把扯开箱盖,准备迎接那个她以为会刺痛她心的内容。

当她看到箱子里的物品时,她的手突然僵住了。眼前的这些东西,几乎让她瞬间泪流满面……

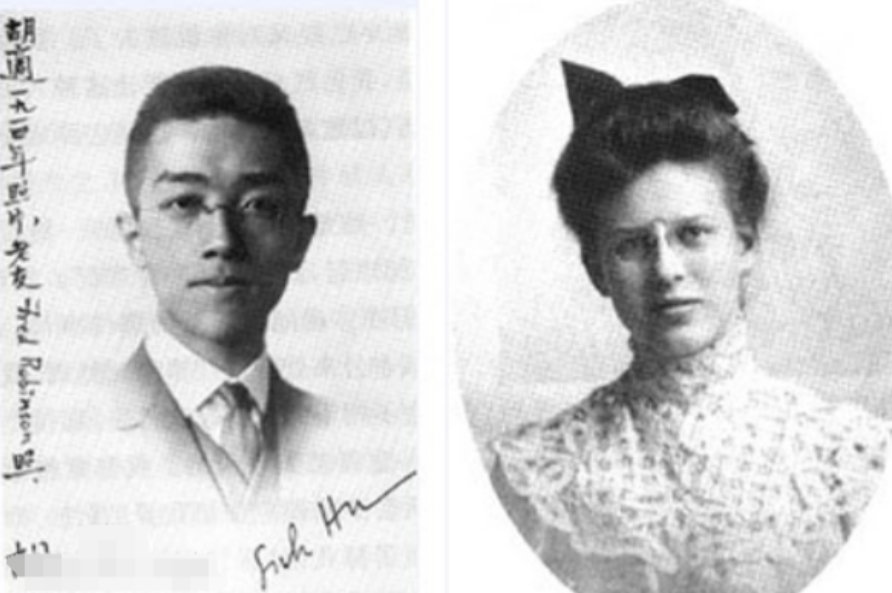

1915年,那时的胡适还只是一个年轻的留学生,刚刚踏入哥伦比亚大学的校园,学习哲学。就在这里,他遇见了韦莲司,一个热情而充满智慧的美国女子。

两人因对文学和思想的共同兴趣而逐渐走近。胡适在日记中多次提到,韦莲司是他思想的启蒙者,两人虽未突破礼法的界限,但精神上的默契让他们的关系格外特殊。

胡适与韦莲司的关系始终停留在精神层面。对于那个年代的知识分子而言,精神上的共鸣比爱情本身更为重要。韦莲司成为了胡适的“知识伴侣”,但两人始终没有进一步的实际关系。

与此同时,远在中国的江冬秀则是胡适母亲为他选定的妻子,虽无爱情,但两人的婚约是胡适对母亲的承诺,他无力也无意违背。

江冬秀和胡适的婚姻并没有多少浪漫可言。胡适为学术、为事业奔波,江冬秀则默默守护家庭。尽管她知道韦莲司在胡适的生活中扮演着重要的角色,江冬秀始终隐忍不发。

作为一个传统的中国女性,她明白自己在胡适生命中的定位——不是胡适的精神伴侣,而是一个现实中为他维持家庭的人。

时间流转,韦莲司与胡适的联系依然持续了几十年。直到胡适去世,这段精神上的羁绊也从未真正结束过。

1960年,胡适去世的消息传到美国,远在加勒比海孤岛上的韦莲司收到这个消息时,默然不语。

年逾七十的她,此时已深居简出,用自己积攒的所有财富设立了“胡适纪念基金会”,以纪念这位她陪伴了五十余年的挚友。

她知道,胡适的去世不仅是她个人的损失,更是整个时代的落幕。她手捧着胡适给她写的信件,信里那些字句仿佛在耳边轻声诉说着往昔的时光。

那些信件不仅是他们之间的私密交流,更是一段历史的见证。她决定做出一个大胆的举动——将这些信件寄给江冬秀。

她知道这对江冬秀而言,可能是一次巨大的打击,也可能是一次解脱。她希望通过这些信件,告诉江冬秀,自己与胡适的关系从未侵害过她的婚姻。

她与胡适之间的感情超越了世俗的爱情,是一种超脱世俗的精神依赖。她深知,江冬秀或许会误解她的初衷,但这是她唯一能做的事情。

于是,韦莲司将这些信件一一装入箱中,寄往中国。她并未附上任何解释或信件,因为她相信,江冬秀会读懂这些文字中的深情。

江冬秀站在那口箱子前,翻阅着一封封信件。这些信件字里行间透露出的,不是她原以为的挑衅与嘲弄,而是韦莲司与胡适之间的深厚精神交流。

胡适在信中谈论着世界局势,讨论着文学的未来,表达着对人类命运的忧思。而韦莲司的回信则充满了对胡适的理解与支持。她从未要求胡适为她做出任何改变,也从未试图破坏他的婚姻。

相反,韦莲司像是一位隐形的导师,用自己的智慧引导着胡适,在他最孤独和迷茫的时候,为他提供精神上的支撑。

她曾以为,韦莲司是她婚姻的第三者,是胡适在外的情人。但这些信件让她看到了一个完全不同的韦莲司——一个始终保持距离、尊重她与胡适婚姻的高尚女性。

她突然意识到,自己或许误解了韦莲司的存在。胡适的精神世界一直是她无法触及的部分,而韦莲司正是那个能够与胡适在这一层面上共鸣的人。

江冬秀的手指轻轻抚摸着信纸,心中那些压抑已久的情绪逐渐释放。泪水无声地滑落,她的内心不再是仇恨与嫉妒,而是一种深深的感动与理解。

数月之后,江冬秀做出了一个令所有人都震惊的决定——她将韦莲司的照片与胡适一同合葬。

这个决定在家族引起了极大的争议。江冬秀并没有为此做出任何解释,因为她明白,这不是为了给外界一个交代,而是对自己内心的交代。

![无忧渡天庭反骨仔聚集地笑死,哪吒开会[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17146341583679990091.jpg?id=0)