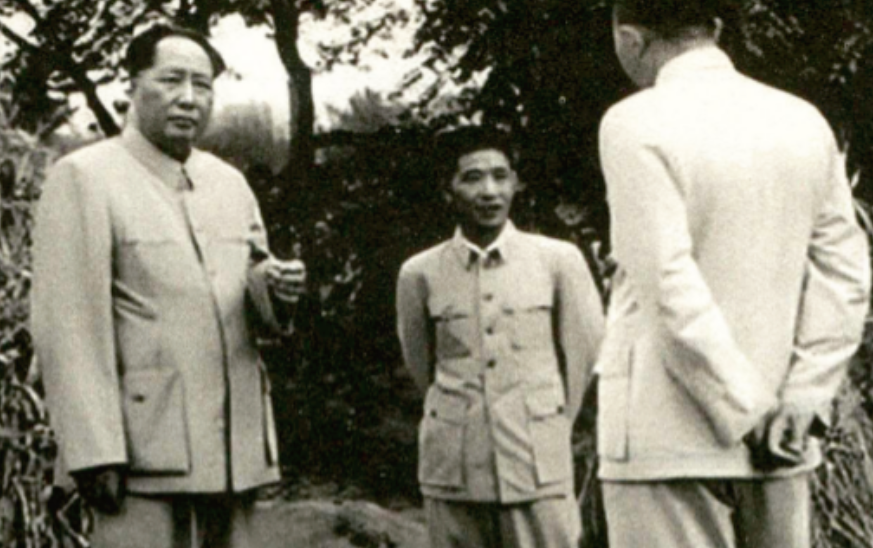

1953年,毛主席视察南京,餐桌上的闲聊突然转向一个出人意料的话题。他亲切地看向谭震林,微笑着问道:“谭老板,老实交代,你银行里存了多少钱?”这个突如其来的问题,瞬间让所有人屏住了呼吸。

南京的天色微暗,毛主席带着几位老部下结束了一天的视察工作,返回了住处。

在晚饭的餐桌上,毛主席忽然对身边的谭震林说道:“谭老板,老实交代,你银行里存了多少钱?”这突如其来的问题让在座的几位老同志一愣,气氛一下子变得紧张起来。

谭震林放下筷子,脸上露出了一丝不易察觉的窘迫,犹豫片刻后,他笑着回答:“主席,我就存了三十多块。”毛主席听后笑着调侃:“三十块!看来你是个‘富农’啊!”

这个看似轻松的对话,其实隐藏着毛主席对于全国经济形势,特别是老百姓生活状态的深切关心。作为国家领导人,毛主席不仅关心国家的宏观经济,更关注具体到每个老百姓的实际生活。

他的提问,并不单单是想了解谭震林个人的存款,而是通过这种轻松的方式,了解干部与群众的生活状态。

1953年,中国刚刚从抗美援朝战争的硝烟中走出来,国内的经济百废待兴。作为苏南经济中心的南京,曾经是中国国民政府的首都,也是抗战胜利后的经济重建核心地带。

经过战争和多年动荡,南京及周边地区的经济状况依然十分脆弱。毛主席此次视察,正是为了深入了解华东地区的经济复苏情况。

在视察南京之前,毛主席已经注意到一个不容忽视的现象——银行的储蓄额持续下降。

南京作为华东重镇,银行储蓄额的下降意味着百姓手头紧张,经济压力增加,消费力不足。这样的情况不仅影响了民生,也让政府在筹措资金发展生产时遇到了困难。

作为苏南、浙江地区的负责人之一,谭震林自然了解这一问题。毛主席通过这次闲聊式的询问,不仅想了解谭震林的个人存款,还想了解南京地区干部的生活状态,以及政府对人民经济困境的反应。

毛主席为什么要称谭震林为“谭老板”?这个称呼并非偶然,而是源于抗日战争时期的一段趣事。

1940年,谭震林曾带领一队同志从皖南转移回苏南根据地,为了躲避日军的围追堵截,谭震林决定扮成一位丝绸商人,并要求随行人员装成他的伙计。

“谭老板”的形象果然成功蒙骗了敌军,日伪军在路上看到这一队“商人”,并没有多加盘查,让他们顺利通过。

从此,“谭老板”这个绰号便流传开来,成为谭震林的战友们对他亲切的称呼。毛主席和谭震林革命情谊深厚,也常常以“谭老板”称呼他,这不仅是一种革命友情的体现,更带着几分幽默和亲切。

事实上,毛主席之所以在南京视察时提出关于银行储蓄的问题,是出于对当时全国经济局势的深刻担忧。1953年,中国正处在经济恢复的关键期,经过抗美援朝的巨大开销,国内的财政压力增大,许多地区的生产力尚未恢复,百姓生活水平也未得到显著改善。

南京作为华东地区的经济中心,其银行储蓄量的下降成为毛主席关注的重点之一。储蓄的减少不仅反映了百姓收入的下降,还可能预示着物价上涨、消费力不足等更深层次的问题。

因此,毛主席选择用这种轻松的方式,向谭震林等人了解具体情况,并引发了一系列关于如何提升人民生活水平的思考。

谭震林的回答虽然只有“30块钱”,却透露出他的节俭作风。作为华东局领导,谭震林长期负责经济和民生工作,他深知国家财政的困难,因此不仅在工作中尽力精简开支,自己和家人也过着十分简朴的生活。

在当时,30元的存款已经是一个不小的数目,这足以支撑普通家庭一月的生活开销。

与谭震林一起被问到存款情况的还有罗瑞卿和杨尚昆,罗瑞卿存了8元,杨尚昆存了10元。与谭震林的存款相比,二人的数字更显微薄,毛主席打趣道:“看来,还是谭老板最会过日子啊!”。

毛主席这次南京之行不仅是为了考察经济,更为之后的国家政策调整提供了重要依据。

通过了解南京地区干部和百姓的生活状况,毛主席敏锐地意识到,国家必须采取措施,解决人民的实际困难,尤其是提高工农业生产、增加财政收入、稳定物价。

视察结束后,毛主席带着大量的数据和报告返回北京,进一步推动了三大改造运动的开展。

1953年,中央政府开始着手进行农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,为未来中国的工业化打下了基础。在这场改革中,谭震林也发挥了重要作用,特别是在华东地区,他亲自监督各项改造措施的落实,为改善人民生活、提升经济水平做出了重要贡献。

![无忧渡天庭反骨仔聚集地笑死,哪吒开会[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17146341583679990091.jpg?id=0)