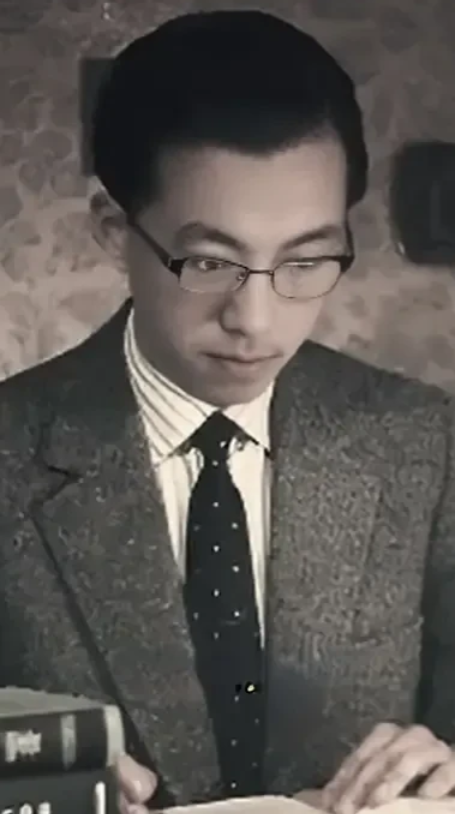

1968年6月8日,姚桐斌,这位中国航天材料领域的开拓者,被暴徒打死,年仅46岁。这位曾立下赫赫战功的科学家,是火箭材料和“神舟”飞船等航天项目的奠基人。他的一生短暂却辉煌,用行动证明了什么是真正的爱国。

1956年,姚桐斌刚刚从英国谢菲尔德大学获得冶金学博士学位,在国际冶金学界初露头角。那时,许多海外科研机构向他伸出橄榄枝,给出丰厚的待遇。他完全可以留在英国,继续进行金属材料的研究,享受舒适的生活。

可就在这时,姚桐斌做了一个令许多人不解的决定——回国。他曾在与英国同行的谈话中毫不犹豫地说:“我是中国人,当初出国就是为了有一天回国为国家服务。”

他很清楚,当时的中国在材料科学上极为落后,连基础的低合金钢都无法自行生产,更别提航天材料。然而,他并没有动摇,坚决选择了回到祖国。

回国后,姚桐斌并没有选择学术环境优越的中科院或清华大学,而是投身国防部五院,那个刚刚成立不久,设备简陋的航天材料研究机构。

他说:“我回来不是为了名誉,而是为了国家的航天事业。”五院条件十分艰苦,团队里只有几张桌子和一台显微镜,但姚桐斌毫不在意,从这里开始了他为中国航天奠基的历程。

回国后,姚桐斌很快意识到,中国要发展火箭技术,首先需要解决的是材料问题。当时航天材料的许多关键技术,尤其是高温钎焊合金,都被外国严密封锁。

更糟糕的是,1960年中苏关系破裂后,苏联专家撤走了所有技术资料,这让中国在研发液体火箭发动机时陷入了巨大困境。

面对这一拦路虎,姚桐斌亲自带领团队,日夜奋战。他不顾实验环境的艰苦,常常和工人们一起在炼钢炉旁吃住,反复实验调整,最终成功研制出了高温钎焊合金。

这种材料不仅让火箭发动机能够承受高达3000℃的极端温度,还显著延长了火箭的射程。钎焊合金的突破,成为中国航天发展中重要的一步,也为日后火箭发动机的国产化提供了基础材料支持。

姚桐斌的团队在短时间内取得了令人瞩目的成绩。他们的研究不仅解决了航天材料的技术难题,还推动了许多科研成果向实际应用转化,逐步填补了国内航天材料领域的技术空白。

姚桐斌是个典型的“工作狂”。即使是在休假时,他也带着大量资料进行研究讨论。一次,他和同事一起乘火车出差,因一路上讨论问题太过投入,竟然错过了站。为了不耽误时间,他们在黑夜中步行几十里返回目的地。

他所创建的703所,是新中国第一个航天材料研究所。他不仅是科研带头人,还负责培养下一代的科研力量。

无论是钛合金、不锈钢,还是钎焊技术等,姚桐斌都亲自参与论证,并且为年轻的科研人员授课,毫无保留地传授自己的经验。他知道,材料工艺的进步离不开试验室设备和检测技术的支持,于是他亲自制定发展规划,推动研究所的整体建设。

他特别注重预研工作,认为材料的研究不能局限于现有需求,而是要有前瞻性。

他曾说:“不能现炒现卖,未来的火箭和卫星型号需要什么材料,我们现在就要开始研究。”他所提出的科研理念,使得中国在材料领域的研究始终走在时代前列。

1966年,“文化大革命”爆发,姚桐斌也没能逃过波及。尽管身处动荡之中,他仍然坚持每天正常上班,继续带领团队进行科研。他曾对同事们说:“只要能把科研搞上去,我就是死了也心甘。”

1968年6月8日,那是他生命中最后的一个上午。当天中午,他准备回家吃饭,却不料一群暴徒突然闯入,将他殴打致死。

他的死震惊了整个中国科技界,许多同行对这位为国奉献的科学家感到无比痛惜。周总理在得知消息后震怒,立即派人彻查此案。

尽管生命戛然而止,姚桐斌的贡献却不会随着时间消逝。

在他短暂的11年科研生涯中,他主持了500多个研究项目,推动了许多新材料和新工艺的研发。这些研究成果不仅成功应用于中国的火箭和卫星制造中,还推动了民用工业材料的发展。

他参与的预研课题,包括高强度钢、钛合金、复合材料等,都成为了日后中国航天发展的重要支柱。他的团队还解决了液体火箭发动机的振动疲劳问题,为火箭的可靠性和安全性提供了技术支持。

姚桐斌的贡献,不仅让中国的航天材料技术从无到有,更为中国火箭的未来发展铺平了道路。

1985年,国家科技进步奖评审委员会为他生前在火箭材料研发中的贡献颁发了特等奖。1999年,他被追授为“两弹一星”功勋奖章,以表彰他对中国航天事业的突出贡献。

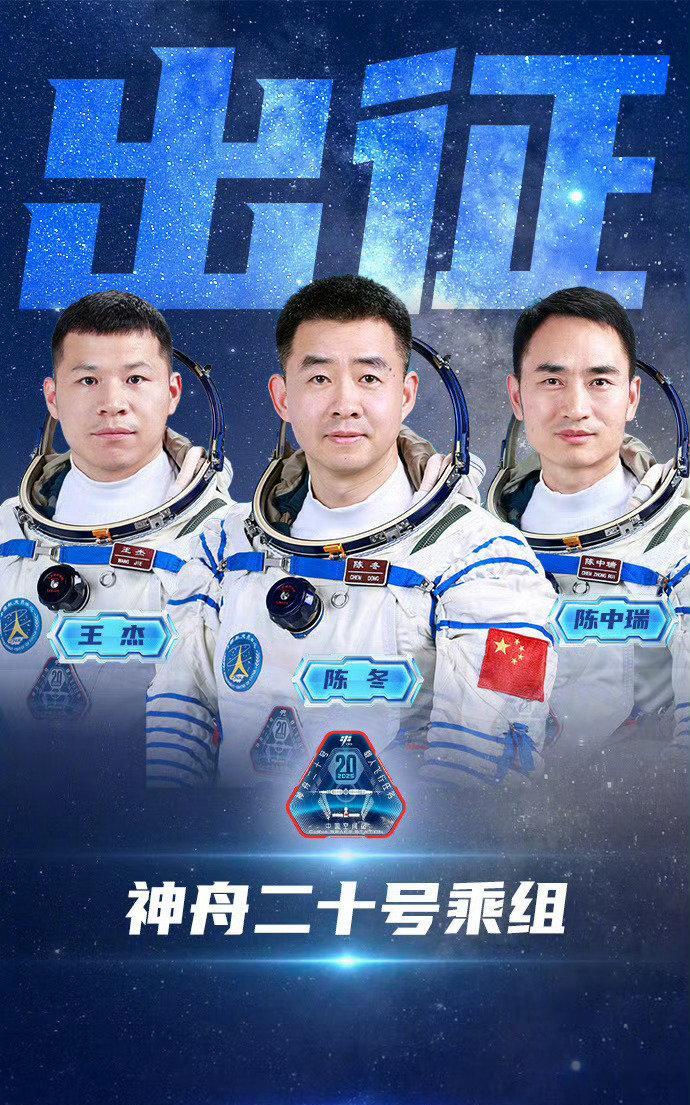

![中国航天日中国航天好消息都看不过来了[doge]](http://image.uczzd.cn/9759788430285961847.jpg?id=0)