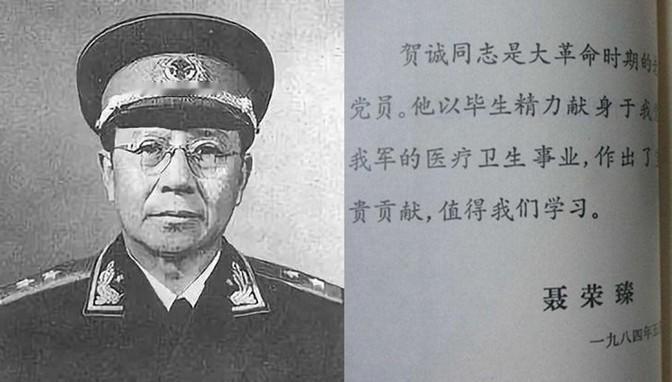

1955年授衔,作为总后勤部副部长兼卫生部长的贺诚却没有被授衔,也没有被授勋,这件事情在当时的引起了很大的反响,特别是在全军高级干部中反响最激烈。 贺诚这人,生在1901年的湖南长沙县,家里条件普通,但脑子好使,小时候就爱读书。1925年,他从国立北京大学医学院毕业,那年还加入了中国共产党,直接投身革命。毕业后,他没闲着,跑去国民革命军干医务工作,跟着部队打北伐战争。那年头,战场上枪林弹雨,他忙着救伤员,硬是靠着一双手攒下了不少战地医疗经验。 到了1927年,广州起义打响,贺诚当上了起义总指挥部的军医处处长。这仗打得激烈,前线伤员多得数不过来,医疗资源还少得可怜。他得一边抢救人,一边想办法调配东西,压力大到不行。可他愣是扛住了,靠着胆子和脑子,保证了起义军的医疗支持,干得一点不含糊。 后来土地革命战争时期,贺诚又挑大梁,成了工农革命军第四师的军医处处长,还兼着海陆丰后方医院院长。红军那时候条件差,设备破,药少,他却从没喊过苦。他琢磨出不少土办法,调度资源也有一套,尽量让战士们活下来。除了前线,他还在军委总军医处、抚恤委员会、总卫生部干了好几个重要岗位,既管救人,又管后勤,还得安抚伤员家属,忙得脚不沾地。他还当过红军卫生学校的校长和政治委员,带出一堆军事医学人才,算是给红军卫生事业打下了长远的基础。 1937年,贺诚跑去苏联深造,先在民族殖民地问题研究学院学了点理论,又去了莫斯科中央医师进修学院钻研医学技术。这趟出国让他眼界大开,不光医学水平上去了,对革命形势也看得更明白。回国后,他把学到的东西用上了,推动革命医学往前走了一大步,抗日战争和解放战争都靠他这套本事撑了不少。 1945年,抗日战争快赢了,贺诚回国,干上了东北民主联军后勤部副部长兼卫生部部长。那时候东北打得凶,伤员多得吓人,药和设备都不够用。他带着团队四处筹东西,保证伤员有人管,还搞了大范围的防疫,防着传染病拖后腿。部队能打赢仗,他这后勤保障功不可没。 新中国成立了,贺诚也没歇着,先后当了总后勤部副部长兼卫生部长、中央人民政府卫生部副部长、军事医学科学院院长。他忙着把军事医学搞现代化,建了个像样的卫生体系,军队和老百姓的健康都有他一份力。 可到了1955年,事情就蹊跷了。那年解放军第一次搞军衔制,全国瞩目的大事儿。按理说,贺诚这级别这功劳,怎么也得授个衔吧?可名单一出来,他名字没了。当时全军高级干部都炸了窝,大家伙儿想不通。这么个老革命,战场上出生入死,后勤上撑了大半边天,怎么就没他的份儿?有人猜是工作失误,有人觉得可能有啥内情,反正议论声没停过。 贺诚自己倒挺淡定,没见他抱怨啥,该干啥还干啥。但这事儿在军里影响太大,老战友们坐不住了,觉得这不公平。他的功绩摆在那儿,谁都能看到,谁都服气,咋能就这么漏了呢?大家伙儿心里憋着一口气,等着个说法。 终于,到了1958年3月,补授军衔的事儿定了。中央军委正式给他授了中将军衔。这次补授算是给了个交代,也平了大家的火气。仪式上,他穿上新军装,接过证书和勋章,总算把这迟来的荣誉拿到了手。军内外一看,也都觉得这结果合理,毕竟他的贡献在那儿放着,谁也抹不掉。 得了军衔后,贺诚还是老样子,继续在军事医学上发力。他当军事医学科学院院长时,特别注重教育,培养了不少年轻医生。他还常跑基层,北边大雪天去看部队医疗站,南边泥地里查防疫工作,岁数大了也不闲着。他还推动军队和地方医疗合作,拉着两边一起干,效果挺好。 后来退居二线了,他也没完全放下心事儿,经常跟老战友聊聊国家建设。他的生活简单,家里没啥花哨东西,就是些书和老物件。晚年身体不行了,他还坚持看书,床头老放着一本没读完的。 1984年,贺诚在北京去世,活了83岁。追悼会上,国家领导人送了挽联,同事学生都来了,大家伙儿都觉得这辈子他没白干。他的骨灰安葬在北京,墓碑上刻着生平,旁边树长得挺好。他的事儿写进了历史,后人看着也受鼓舞。