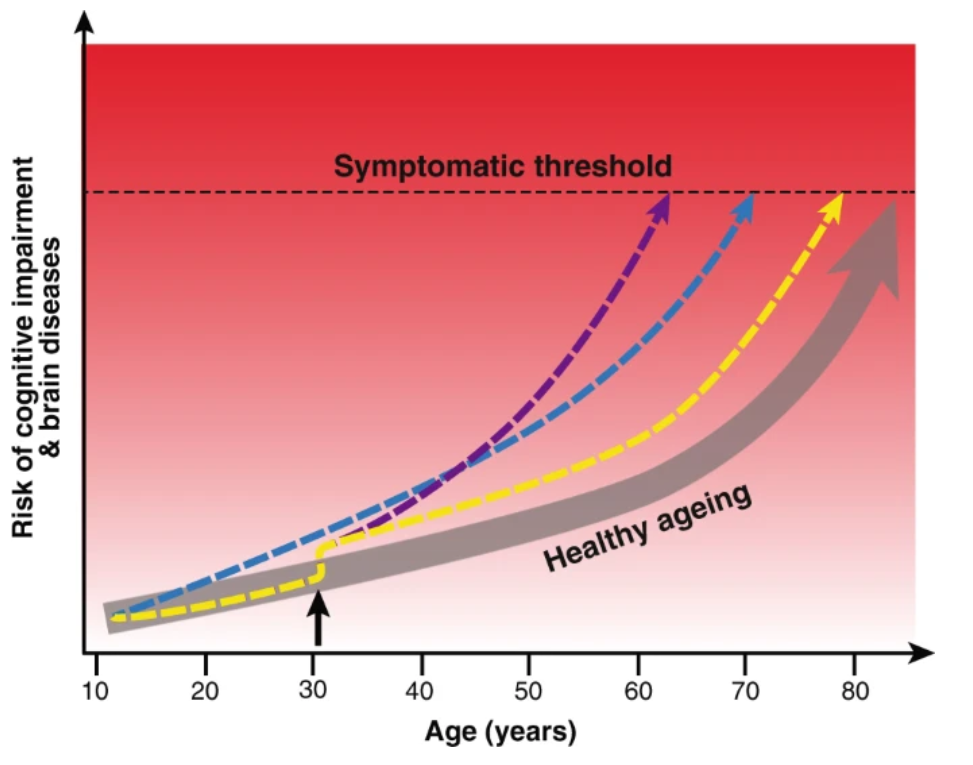

中国科学家解码大脑“导航”密码!重塑未来科技! 4月23日,中国科学院自动化研究所宣布了一项重磅科研成果:研究团队通过猕猴实验,首次揭示了灵长类动物大脑中控制手部运动的“神经地图”,一种类似手机导航的实时定位机制。当猕猴抓取物品时,其大脑前运动皮层约20%的神经元会在手部抵达特定三维坐标时被激活,仅需50个活跃神经元即可还原手部轨迹,准确率高达80%。这一发现不仅破解了大脑操控精细动作的神经密码,更被国际顶级期刊《自然·通讯》收录。 研究团队在四只猕猴脑内植入微电极阵列,以同步捕捉手部运动轨迹与神经元活动。通过对比分析,科学家发现这些神经元如同“动态坐标点”,实时标记手部位置变化。这种机制与大脑海马区的“位置细胞”功能相似,后者负责空间导航。论文通讯作者余山表示,这一成果颠覆了学界对手部运动控制的传统认知,为脑机接口和机器人控制提供了全新思路。 值得注意的是,这项研究并非孤立突破。中科院自动化所作为中国智能科技的“国家队”,长期深耕脑科学、人工智能与机器人领域。该所拥有包括3位院士在内的千余人科研团队,主导建设了国家级脑认知图谱研究平台,并在多模态人工智能、手术机器人等领域屡获突破。此次成果正是其“类脑智能”战略布局的重要一环。 这项看似抽象的基础研究,实则蕴含着改变人类生活方式的巨大能量。当我们凝视瘫痪者颤抖的手指,或目睹机械臂笨拙的抓取动作时,这项发现的价值便不言而喻,它可能成为破解运动障碍的“终极钥匙”。 过去学界普遍认为,运动控制依赖于“动作序列编码”,即大脑逐个指令指挥肌肉收缩。而“神经地图”的发现表明,大脑可能先构建运动轨迹的空间模型,再驱动肢体执行。这如同建筑师先绘制三维图纸再施工,而非边建边改。这种认知跃迁,为解析帕金森病、中风后遗症等运动障碍疾病提供了新视角。 在技术应用领域,这项发现正在撬动两大产业的变革齿轮。对于脑机接口而言,精准解码空间坐标信号,意味着神经假肢可摆脱“机械式指令响应”的桎梏。现有技术多依赖运动想象信号,使用者需反复“想象握拳”才能驱动假肢,操作迟缓且易疲劳。 而依据“神经地图”原理开发的假肢,或能直接还原自然运动轨迹,使动作流畅度提升数倍。2025年4月,我国刚发布全球首款6.5万通道双向脑机接口芯片,这项基础研究的注入,或将加速临床应用的突破。 机器人运动控制同样迎来曙光。传统机械臂依赖预设程序或视觉反馈,遇到复杂抓取场景时易出现卡顿。若将“神经地图”编码机制植入控制算法,机器人可像生物体般实时感知末端位置,实现类人化的自适应调节。中科院团队此前研发的MicroNeuro柔性手术机器人已展现精准操作能力,新成果有望使其在狭小腔隙内的动作精度再上新台阶。 2024年美国FDA批准的IpsiHand脑机接口系统,通过解码运动皮层信号帮助中风患者康复,但治疗周期长达数月。而基于“神经地图”的康复设备,或许能直接重建运动轨迹的神经编码,大幅缩短神经重塑时间。我国近期启动的“神经系统医疗服务价格专项”政策,已为这类创新技术预留了医保支付通道。可以预见,未来五年内,结合神经导航机制的数字疗法,可能成为运动障碍康复的标配方案。 从解码猕猴的神经地图,到重塑人类的未来图景,这项研究印证了一个真理:最伟大的科技突破,往往始于对生命本质的好奇探索。当我们凝视大脑中那50个跳动的神经元时,看到的不仅是手部运动的轨迹,更是打破生理局限的可能性,让瘫痪者重获抓握的力量,让机械臂拥有类人的灵巧,让神经损伤不再是不可逆转的命运。 技术的温度,在于始终以人的需求为坐标。正如中科院团队二十年前研发中国首台仿生假手时所言:“我们要做的不是替代残缺,而是重建完整。”站在脑科学爆发的临界点,我们既要拥抱技术红利,也需警惕工具理性对生命尊严的侵蚀。或许真正的突破不在于能让机械模仿人多精确,而在于让科技始终闪耀人性的光辉。