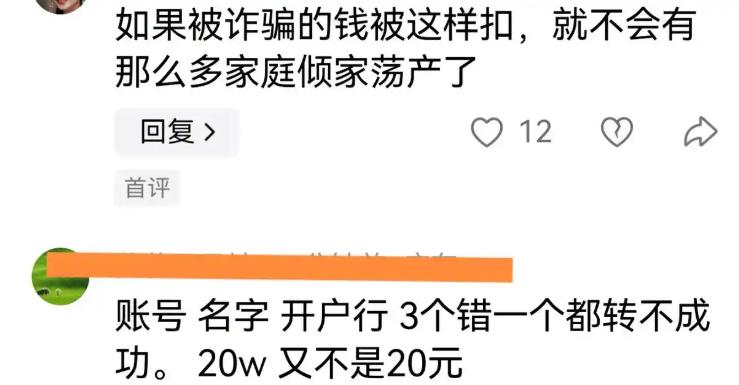

2月25日河南,一男子想通过手机银行,将自己卡中20万换到另一张卡上,结果手一滑,将全部金额均转给好友,但就在他联系朋友退钱时。不料20万元在欠银行巨额消费贷的好友卡上只停留4秒,就被银行划走。见状,朋友没钱还给他,银行又说冤有头债有主,男子应该跟朋友要钱。眼见无法与银行达成协商,男子彻底懵圈了…… 2025年2月25日凌晨,郑州的写字楼里,38岁的崔建明盯着手机银行界面犹豫。 屏幕上是某银行APP的操作界面: 银行账户刚到账的20万工程款,账户余额下方是备注"老张应急"的好友账户——那是三个月前帮朋友过渡资金时保存的转账记录。 原本是想把工程款转到自己的另外一张银行卡,可是一不小心,他却选错了转账的银行账户。 点击完"确认转账",屏幕上蓝色进度条正在闪烁,崔建明看到账户信息名称时才突然意识过来自己转错了。 转账成功的提示音像催命符。 崔建明连忙拨通好友张力的电话时,对方正在医院陪护母亲:"啥?转我卡上了?" 话音未落,张力的手机短信响起: "您尾号6789账户收入200000元,当前余额213.76元,我行已扣除消费贷欠款200000元。" 这下完了,老张不是耍赖的人,可是为了给母亲治病,他自己的银行卡上还有银行贷款,钱刚到账瞬间就被银行划扣了。 老张想再给崔建明转回去也没办法了啊。 崔建明和老张赶紧联系到了银行客服。 银行客服机械式的回复道:"根据《个人贷款合同》第9条,账户资金优先抵扣逾期贷款。" 崔建明盯着老张APP里的"扣款明细",20万元的流水记录精确到秒:1:59:56到账,2:00:00扣款,中间的四秒间隔,这是银行风控系统与清算系统的自动博弈。 在黄河路的银行网点,信贷经理王涛翻开张力的档案:累计逾期180天,欠息3.2万元,系统设定"资金到账即扣"。 "我们也同情您,"王涛指着合同里的"自动扣款授权书","但法律上这是正当行使抵销权。" 张力攥着医院缴费单苦笑:"我妈住院押金还没凑齐,不然早把贷款还了。" 他愿意配合起诉银行,但崔建明咨询律师后得知:根据《民法典》第985条,银行扣款属于"合法占有",而误转账构成"不当得利",但需证明银行"明知或应知"资金非债务人所有——这在自动化扣款系统中几乎无法举证。 为此,崔建明和张力两人找来了媒体帮忙,当记者的镜头对准银行大厅时,崔建明正在填写第7份投诉表。 记者调查过往案例后发现,这种转账失误并被银行划拨的事情并不是首例: 2023年西安李某误转50万到失信人账户,法院判决银行返还,理由是"扣款行为导致第三方权益受损";2024年初上海王某转错账后,银行在24小时内冻结资金,待双方确权后返还。 这些案例暴露出银行扣款规则的地域差异:有的系统设置"延迟扣款缓冲期",有的则奉行"即时清结"。 当记者问及"是否考虑过误转风险",银行合规部负责人首次松口:"我们会将案例提交总行,研究优化扣款逻辑。" 这场耗时17天的纠纷,最终在银保监会介入下达成和解:银行退还20万元,但要求张力签署"30日内结清贷款"协议。 崔建明看着失而复得的数字,想起手机银行APP里过往转账联系人的快捷功能——那个本该为客服提供便捷操作的人性化设置,差点成为吞噬资金的黑洞入口。 同类事件在移动支付时代呈爆发式增长: 2023年全国法院受理"不当得利纠纷"案件12.7万件,其中43%涉及转账失误,某支付平台的内部数据显示,32%的用户曾因"历史账户记忆功能"转错账,而70%的银行扣款系统缺乏对"非债务人资金"的识别能力。 “这不是个案,是自动化系统的‘算法冷漠’。”社会学家“技术伦理”的长文分析被广泛转载,他披露某银行内部培训资料:“消费贷扣款成功率每提升1%,信贷部门绩效增加0.5%,这导致系统设计时天然偏向债权人,忽视第三方权益。” 更有网友翻出《商业银行服务监督管理办法》第23条:“金融机构应建立‘异常资金监测机制’,显然银行未履行此义务。” 当崔建明删除所有非亲属转账记录时,手机屏幕映出他疲惫的脸。 这场四秒的资金风暴,暴露出数字金融时代的深层矛盾:银行的自动化风控系统,在保障债权时可能误伤无辜;而用户依赖的"便捷转账",实则暗藏"记忆陷阱"。 法律专家的提醒发人深省:"当我们享受秒级到账的便利时,也在接受秒级失控的风险。" 崔建明的遭遇为所有人敲响警钟,在点击"确认"前,多核对一次账户信息;在信任"系统记忆"时,多一份审慎态度。 正如银保监会的消费提示所说:"数字金融的温度,藏在每个操作细节的严谨里。" 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源: 澎湃新闻,《“手滑”转错20万给陌生人,还能要回来吗?》