每天认识一件兵器烽火问鼎计划

中美DSI进气道优化点不同只是原理相同

结论:就像不是有鸭翼就抄袭飞行者一号,即便都是带锯齿的DSI 四边进气道,也有优化点区别。J36与F16DSI粗看类似,实质不同。

理由如下:

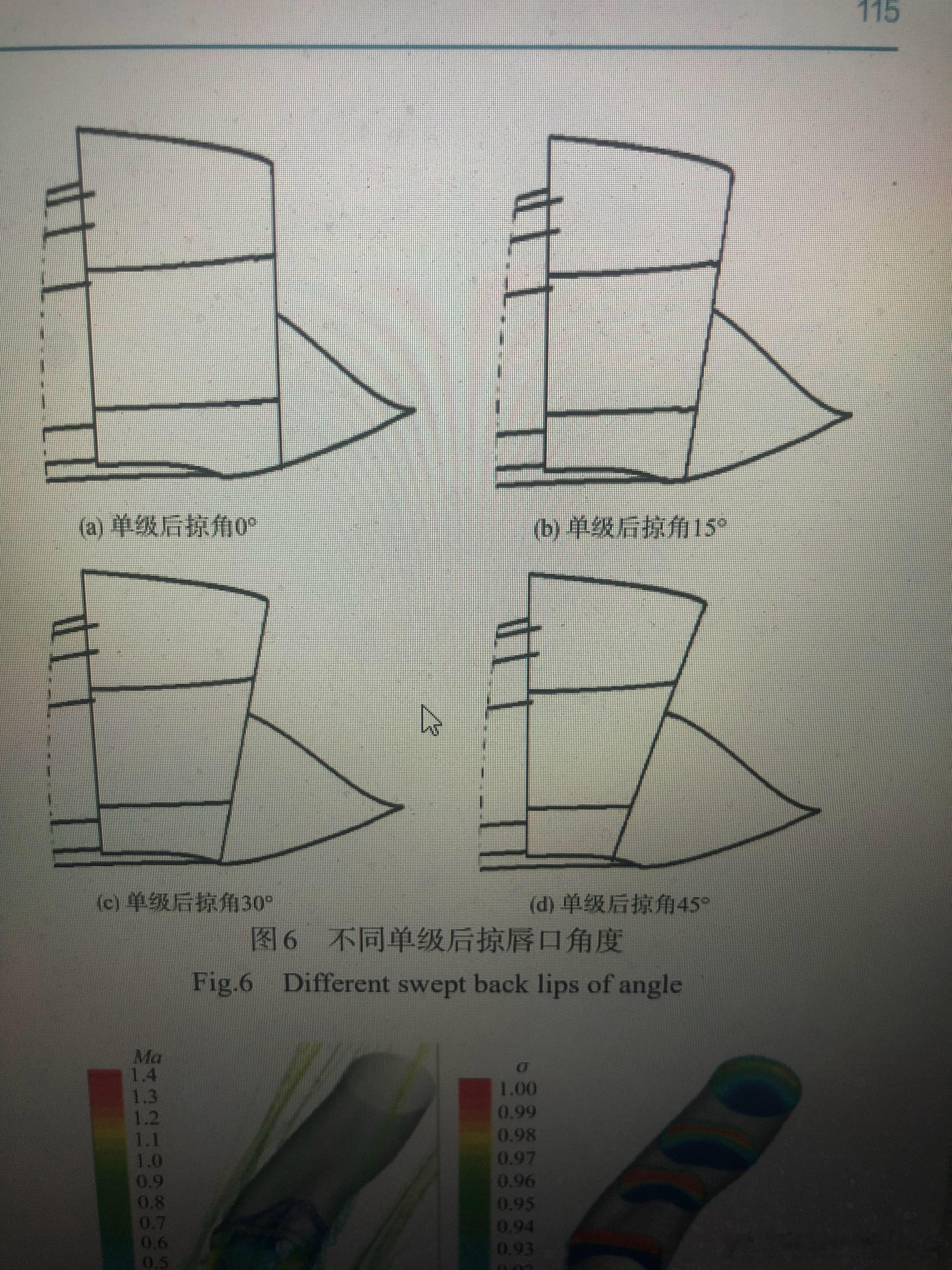

➡️图1是唇边单级后掠的DSI,不同后掠角的DSI设计优化点不同,DSI进气道存在随着唇边后掠角变化升阻比先增大后减小的特点,仅就图1四种单级后掠唇边后掠角看30度比45度的气动收益更大。

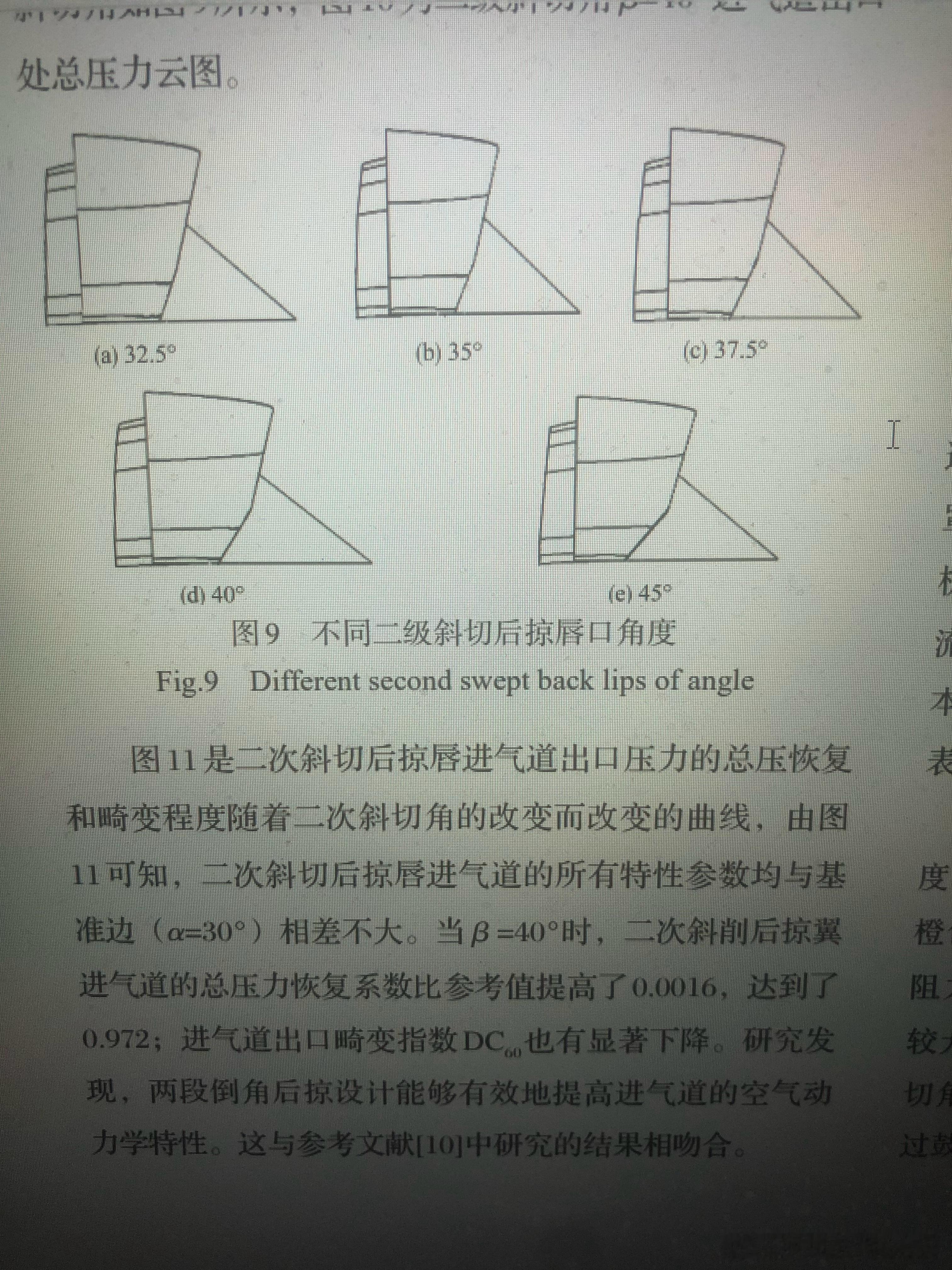

图2是五种唇边二级后掠的DSI,也就是唇边后掠形成类似J37的双后掠布局,结论就是35度双后掠比单级后掠气动收益大(图3)

⭐️图4是南6与F16DSI、J10DSI对比。

➡️可以明确看到F16 DSI唇边单级后掠角约45度,是比较原始的DSI,美国DSI从F16到X35都采用四边缘DSI,经证实四边缘DSI随着马赫数上升总压恢复系数不如三边缘DSI,但上下布置时有利于迎头隐形,左右布置则完全不如三边DSI。因为两侧布局的三边DSI可以设计斜的边缘,J10腹部DSI有一条边是平的。因此J10DSI后掠角单级后掠明显后掠比F16小,气动收益高于F16、但迎头局部角度隐形不如F16 DSI,J10和F16都属于隐形不彻底的飞机,所以J10德选择更务实,F16服役版用的直通皮托管进气道就没有DSI版的隐形优势了。

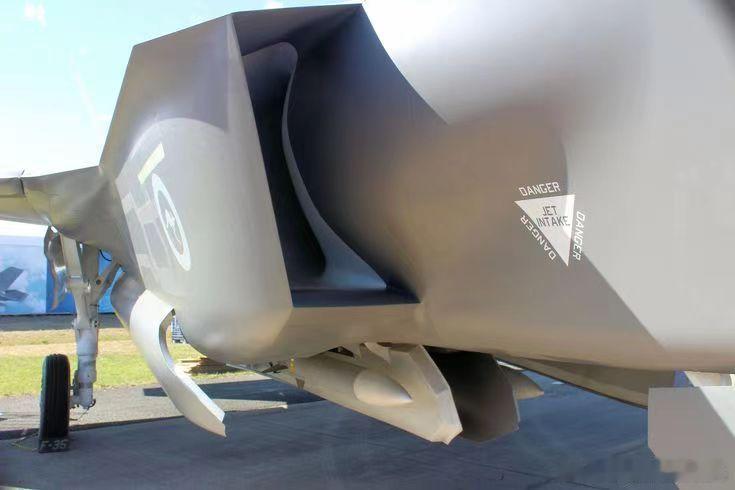

➡️图5和图6证明洛马从X35的四边缘DSI改成F35的三边缘DSI,两侧布局三边的隐形劣势没了、所以综合隐形气动收益胜出。

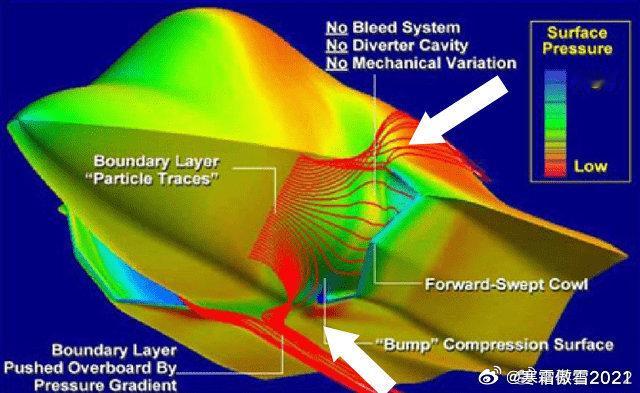

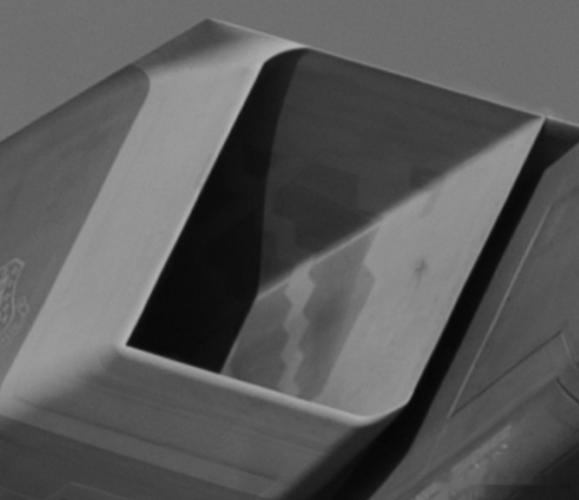

⭐️南6的DSI目前只能说后掠角明显小,其他论文显示是35度,匹配二级后掠DSI的最佳后掠角,很大概率是第三代DSI技术,因此你用F16的第一代早期DSI喷南6抄袭是不懂行的,但是可以说两者原理类似,都是用三维鼓包改变附面层的低能量吸附流和分离流(图7)。另一个需要指出的F16DSI与36的区别,是它的进气道截面是早期较为臃肿的六边形截面(图8、图9),减阻收益不如梯形截面的南6背部DSI高。至于鼓包大是否一定阻力高也是错的,鼓包尺寸需要结合整机气动布局看综合收益、不能一概而论。

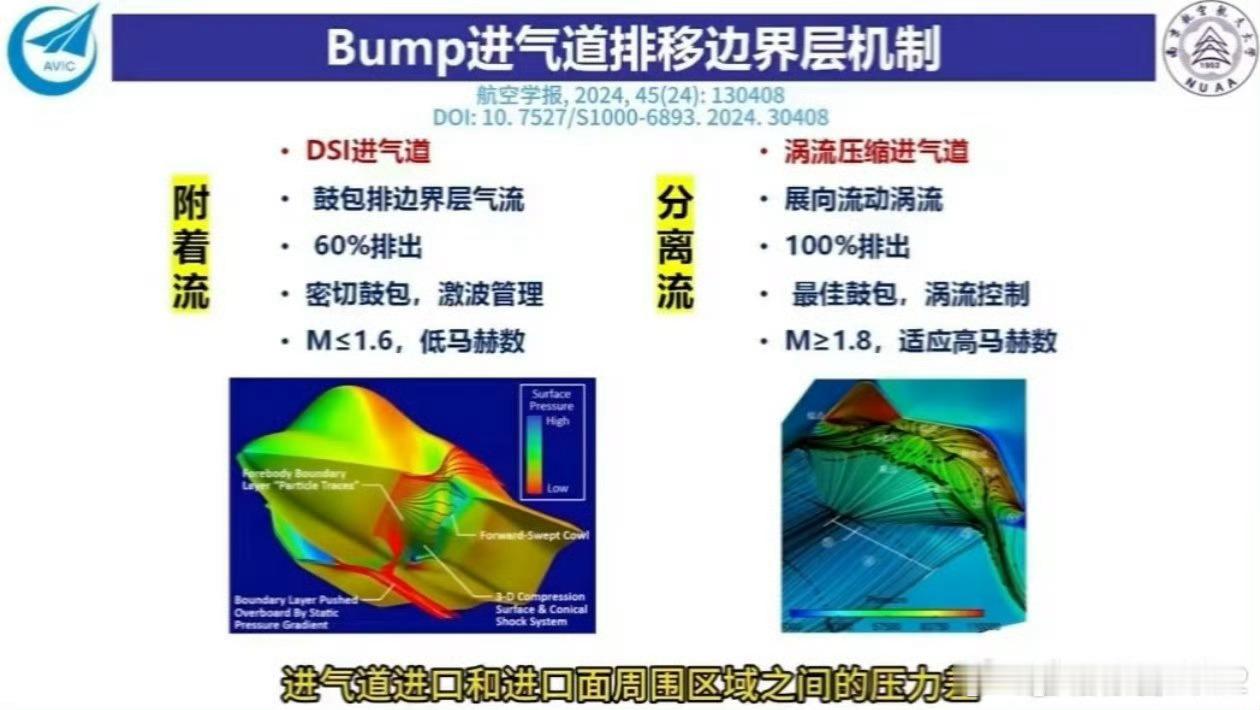

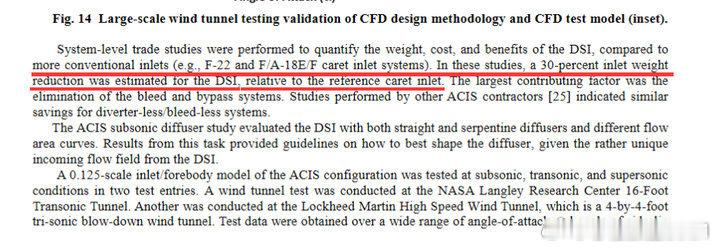

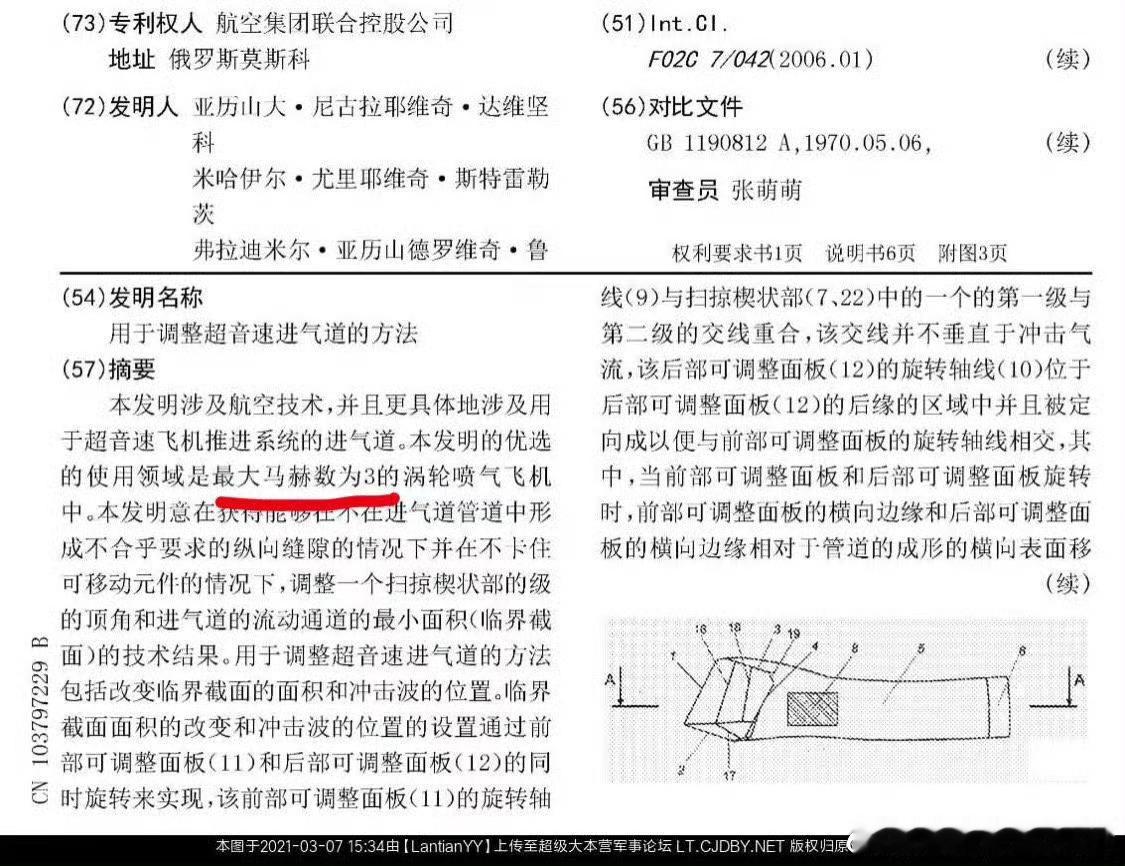

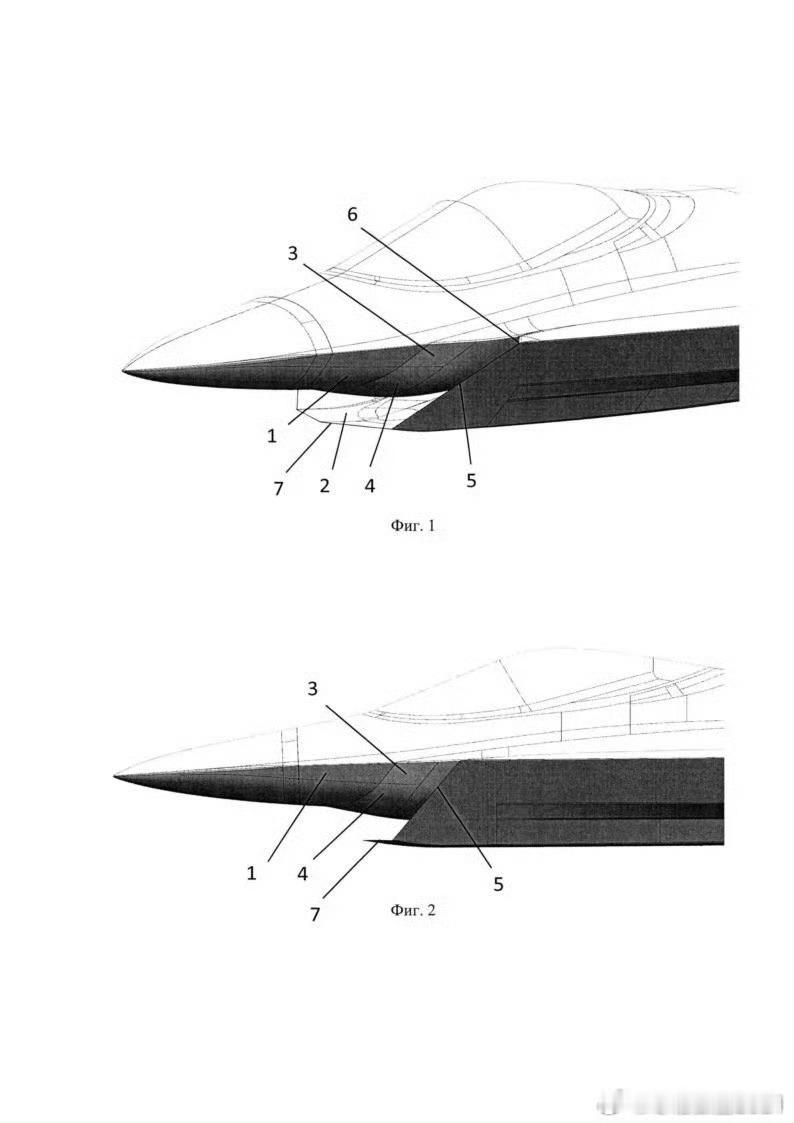

➡️DSI进气道(图11平面三维压缩)目前优势主要是减重(图10证明进气道系统整体减重30%)和工作速域比CARET(图12平面二维压缩)宽,但不如可调CARET(可调进气道相比固定不可调的优势,图13是苏57可调进气道适应速域,只是因为其他原因苏57最大马赫限制在2,未展现相比其他五代机的进气道总压恢复系数优势)

➡️图14是目前checkmate/苏75的1号样机进气道、长得不伦不类鼓包不明显又有隔板,这是因为苏75进气道靠前,类似X32下颌进气接近机头进气的米格21,附面层溢流效应不明显所以可以无隔道,参考图15苏75未来进气道取消隔板而用一个高度较浅的鼓包代替,也就是苏75未来采用类似J10腹部鼓包取代现在不伦不类的进气道(说明苏霍伊DSI技术目前未成熟),图16J10腹部鼓包那么大是因为它机头长导致附面层溢流明显。

➡️图17是YF23进气道虽然也无隔道、但黄的区域是它的附面层吸除装置,用附面层吸除取代鼓包的设计,但仍然是平面二维压缩,未来F23EMD则是采用锯齿激波椎进气道,激波椎能作一定的拉伸扭转比完全固定不可调的进气道占点便宜,但不如南6腹部两个可调CARET调节范围大。