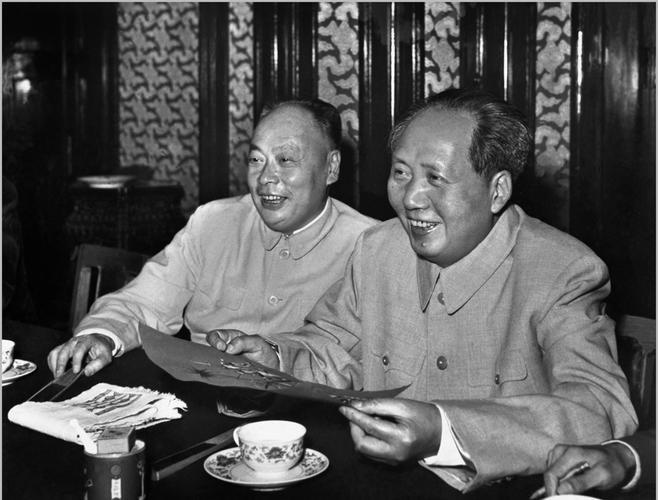

十大开国元帅中,争议最大的不是排名最后的叶剑英,也不是从未当过军事主官的罗荣桓,而是陈毅! 陈毅,1901年8月26日生在四川乐至一个书香门第,小时候就是个爱读书的才子。1919年,他跑去法国勤工俭学,结果在那儿接触到了马克思主义,思想来了个大转弯。1922年,他加入中国社会主义青年团,1923年正式成了共产主义者,从此一头扎进了革命的大潮。土地革命时期,他跟朱德在井冈山并肩打天下,开辟根据地,带着红军打了好几场反“围剿”的硬仗,比如黄洋界保卫战,愣是把敌人揍得找不着北。到了抗日战争,他当上新四军军长,带着队伍在华中跟日军死磕。黄桥战役那会儿,他硬是把国民党顽固派韩德勤的部队收拾得服服帖帖,稳住了苏北的地盘。解放战争时,他干得更漂亮——华东野战军司令员,指挥渡江战役,带着百万大军一举跨过长江,拿下南京,直接给新中国成立铺了路。 新中国成立后,陈毅也没闲着。先是当上海市市长,忙着收拾战后的烂摊子,把经济和城市建设搞得有模有样。后来,他又转行干外交,1958年当上新中国第一任外交部长。这位老革命家不光会打仗,还会说外语——在联合国会议上,他用一口流利的法语讲中国立场,硬是让外国人刮目相看。他还掺和了不少大事,比如1960年试着缓和中苏关系,1963年对《部分禁止核试验条约》发表意见,展现了大国领导人的风范。 1955年,解放军开始搞军衔制,十大元帅的名单一出,争议就来了。陈毅这名字,咋就成了风暴中心呢?事情得从头说起。评选元帅时,有人觉得陈毅不该上榜。刘少奇就站出来说,第三野战军的代表应该是粟裕,渡江战役这么大的功劳,粟裕出力最多,而陈毅那会儿已经不怎么管军事,转去做政治工作了,评元帅是不是有点勉强?这话听着也有道理,毕竟粟裕打仗确实猛。可周恩来不干了,他力挺陈毅,说陈毅资历老、级别高,从井冈山到新四军,功劳一点不少,新四军的历史地位也不能抹杀。两边争得挺凶,最后还是毛主席一锤定音:陈毅,元帅! 排名的事儿也没少让人议论。十大元帅里,朱德排第一,谁都服气,毕竟他是红军的老爹,又是解放军总司令。彭德怀第二,战功摆在那儿,从土地革命到抗美援朝,没得挑。林彪、刘伯承、贺龙排第三到第五,都是八路军的扛把子,代表抗战主力。陈毅排第六,作为新四军代表,位置在贺龙后面。贺龙靠着南昌起义的资历和军衔证001号的象征意义占了第五,陈毅就只能往后挪一位。这排名咋定的?其实是综合了红军、八路军、新四军的贡献,再加上历史和政治的平衡考量。陈毅虽然功劳不小,但新四军的影响比不上八路军,排名自然靠后点。可这第六的位置,还是让不少人觉得有点争议——有人觉得他该再往前挤挤,也有人觉得他能上榜就不错了。 1955年当上元帅后,陈毅没在军队待太久,很快就全身心投入外交工作。1958年,他接棒周恩来当外交部长,开始在国际舞台上大展拳脚。那时候,新中国刚站稳脚跟,外交压力不小。陈毅上任后,带着一股子革命家的硬气,干了不少大事。1960年,中苏关系紧张,他试着从中斡旋,想缓和一下气氛,虽然没完全成功,但态度让人佩服。1963年,他公开批评《部分禁止核试验条约》,觉得这玩意儿对大国有利,对中国不公平,立场站得特别硬。最出彩的一次,是他在联合国会议上用法语演讲,讲得有理有据,把中国的声音传遍了世界,连老外都不得不点头。 陈毅干外交时,性格也挺接地气。他不像有些人端着架子,反而爱跟人聊聊天,开开玩笑。他那股子爽朗劲儿,连外国人都觉得亲切。不过,他身体后来不太好,1972年1月6日因病去世,享年71岁。毛主席亲自去参加他的追悼会,这可是个大信号——要知道,那段时间毛主席很少公开露面,能为陈毅站台,足见他对这个老战友的看重。 说起陈毅,功劳是明摆着的。从井冈山到渡江战役,再到新中国建设,他一直冲在前面,没半点含糊。他的军事才能、政治眼光,还有那股子不服输的劲头,都是十大元帅里独一份的。他还爱写诗,留下不少脍炙人口的作品,比如“手莫伸,伸手必被捉”,读起来朗朗上口,透着一股正气。可争议也跑不掉,有人觉得他授衔时功劳不如粟裕,排名第六也有点“水分”。不过,历史这东西,从来不是非黑即白的。陈毅能当元帅,不光看打仗,还得看资历、影响和政治分量。他在新四军的地位,加上毛主席和周恩来的支持,硬是把他推上了这个位置。