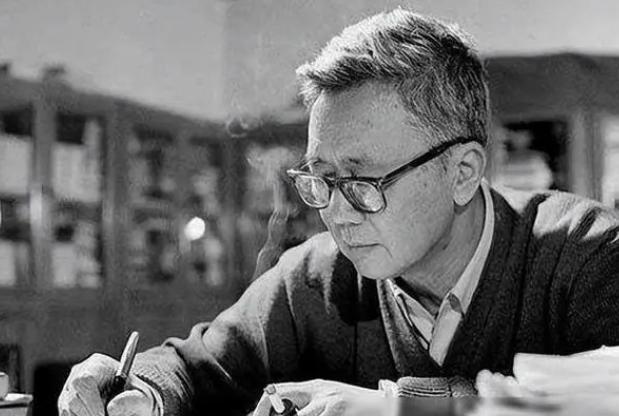

1943年,华罗庚见到几个月都没破出日军密码的俞大维,惊讶的说:“你这哈佛高材生也解不出来?” 1943年,抗日战争进入白热化阶段,日军行动频繁,中国急需破译他们的密码。俞大维,时任兵工署署长,是个文理兼修的牛人。他早年留学哈佛和柏林,专攻弹道学和数理逻辑,脑子好得不行。可这次,他面对日军的新密码,几个月都没进展。另一边,华罗庚是个数学奇才,没上过正规大学,全靠自学,20岁就在《科学》杂志发论文,震惊学术圈。1931年,他进清华大学,一年半学完数学系课程,还自学了英、法、德、日四国语言。1936年,他去剑桥深造,跟着大数学家哈代研究数论,成果斐然。俩人一个是军事专家,一个是数学怪才,碰上这事儿,合作火花一触即发。 俞大维带着密报找到华罗庚时,情况已经很紧急。密报里全是数字和符号,规律藏得深,军方专家试了各种方法都没用。华罗庚接手后,先研究日军以前的密码记录,想找点线索,可新密码完全不一样。他不慌不忙,开始用数学方法分析,尝试各种模型。研究中,他发现这些数字排列可能跟数论里的莫比乌斯函数有关。这是个很冷门的概念,但华罗庚玩得熟。他马上动手推导,用函数变换处理数据,慢慢摸出了规律。经过一整夜的计算,他终于把密码破了。结果显示,日军计划一次突袭,情报及时送到军方手里,避免了一场大败。 这次破译对战局影响不小。中国军队根据情报调整部署,成功挡住日军进攻,保住了关键阵地。虽然史料里这事儿记载不多,但传言中它成了华罗庚抗战贡献的一个亮点。数学这东西,平时看着抽象,可到了关键时刻,真能救命。华罗庚用脑子证明,战争不光靠枪炮,智力也能翻盘。这次合作也让俞大维对华罗庚刮目相看,俩人的交情更深了。 华罗庚的牛气不只在破密码。抗战后,他1946年去了美国普林斯顿高等研究院,1948年当上伊利诺伊大学教授,数论研究做得风生水起。可1950年新中国成立,他没留恋国外的好日子,果断回国,加入清华大学。当时国家缺人才,他回来就是雪中送炭。他教书育人,重建数学学科,还培养了一堆学生。1952年,他建了中国科学院数学研究所,当所长,把研究所搞成国内数学顶尖地方。他还弄出“统筹法”和“优选法”,帮工业农业提效率。1958年,他在中国科学技术大学建数学系,亲自上课。后来,他的研究国际上也认可,1982年当选美国国家科学院外籍院士,1985年获巴伐利亚科学院院士称号。他的书《堆垒素数论》成了经典,影响了好几代人。 俞大维呢,1943年后继续在军事领域干,1946年当交通部长,后来去了台湾,1993年去世。他跟华罗庚的这次合作,成了抗战时期的一个小传奇。华罗庚后来一心扑在数学和教育上,直到1985年在日本讲学时突发心脏病去世,74岁。他走得突然,但留下的东西太多了。