1954年冬天,林一山接到通知,说毛主席让他马上上专列汇报三峡工程,他刚准备睡觉,鞋都没脱,拎起图纸就赶过去。

专列上,毛主席听完汇报后突然来一句:“你说说,美国的条件和我们比,咋样?”

这问题来得突然,林一山一下愣住了,不知咋接,原以为只谈水利,没想到聊起了中美之间的大国较量。

毛泽东不是头一次对三峡动心思,早在抗战时期,他就琢磨着这条“天堑变通途”的大工程。

新中国刚成立没几年,国内百废待兴,毛泽东对哪些项目该先上、哪些能带动全国有长期盘算。

三峡就是其中的头号种子选手,但他也清楚,这活儿难。难在技术、资金,更难在有没有这个魄力,而中美的差距,正是他想从林一山嘴里听清楚的。

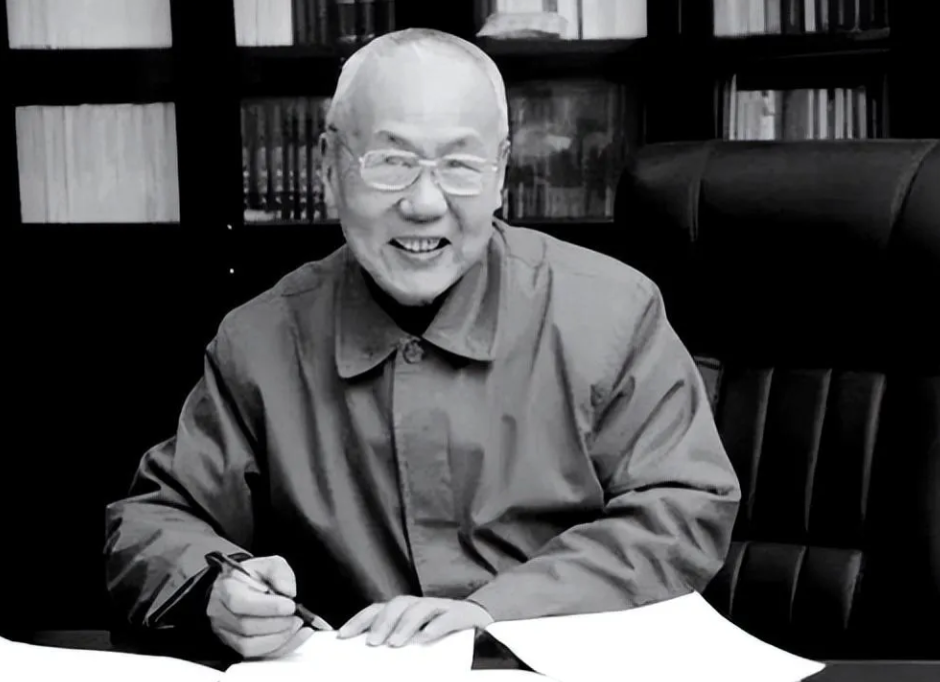

林一山是长江水利委员会的主任,人称“长江王”,那会儿,水利系统最头疼的就是长江洪水问题。

每年汛期,不是哪儿淹田就是哪儿塌堤,三峡修不修,是根本大事,毛主席显然不只是想听方案,他要知道中国到底有没有资本和美国一较高下。

林一山当时手里只有一堆勘测图纸和初步设计,没有准备讨论世界格局,但人到了这位置,得接得住。

林一山硬着头皮说了句:“我们和美国条件都不差,各有优势。要说咱们,资源还可能更好一些。”

毛泽东没打断,眼睛直勾勾地盯着他,像是在等更扎实的分析。

林一山接着讲了几个重点:中国的地势东低西高,利于水电开发;资源种类丰富,水能潜力尤其大。

而美国资源虽多,但很多得靠进口,比如石油;再看战争损耗,中国受了重创,但美国本土没打仗,工业没遭破坏;

体制上,美国资本主义讲市场,中国搞计划经济,能集中力量干大事,比如说修个三峡。

毛泽东点头,但也补了几句,他说美国厉害在发展快,制度灵活,各州有权立法,资本可以全国跑;而我们人口多,底子薄,得用政策打通,从上到下得拧成一股绳。

他特意提到:“咱们修个三峡,就要集中精力,把这股劲用上去。”

这场对话是在1954年12月进行的,彼时,林一山正主持三峡工程前期调查。

他回忆那天晚上很冷,车厢外是黑乎乎的夜,毛主席裹着军大衣,手里夹着烟,不急不躁地听他讲。

毛泽东那种思维方式,总是从一个小问题跳到国家全局,再从国家全局回到一个项目上。

林一山讲了将近两个小时,毛主席一直没打断,偶尔点头,偶尔反问几句。

最精彩的地方在于,毛主席突然说了一句:“要是三峡这口子卡起来,全国经济就能带一大步。”林一山听懂了。

他知道主席想的不只是防洪发电,而是通过这工程拉动一整条产业链,甚至是全国的工业化布局。

当时中国刚经历抗美援朝,和苏联关系还算密切,毛泽东很清楚,靠别人靠不住,苏联专家再好,也得我们自己拿主意。

他说:“就算没有苏联专家,三峡我们也能修,只是时间长点。”

这句话后来林一山常常挂在嘴边,那晚的谈话后,他一回去就开始调整方案,调集技术人员,把勘察工作提前。

毛主席这一问,像是给全局打了个提前量,原来水利工程不只是防灾减灾,也能成为国家实力的杠杆。

林一山知道毛泽东是有意用中美对比,把他们这些搞技术的同志逼一把,他也确实被逼出了状态,三峡工程的初步设想在那年之后进入快车道。

1955年,苏联专家受邀来华,参与设计评审;1956年,初步设计报告完成,尽管意见分歧很大,但方向定了。

不过,实际修建迟迟没启动,到1958年,周恩来主持国务院会议,明确了对三峡的“积极研究、慎重决策”方针,三峡暂缓。

但毛泽东从未放弃,他在1956年去武汉看三峡模型,还专门写过诗:“高峡出平湖,神女应无恙。”这不仅是抒情,更是给工程画的蓝图。

林一山那几年压力很大,一方面要统筹三峡资料,一方面还得维护好和中央的沟通。

他曾说毛主席提问看似随意,其实层层递进,不留退路,你要是回答得空,马上追问细节;你答得太实,他又问你“这么干会不会出乱子”。

最棘手的是,毛主席关心的不是某个坝的参数,而是这个坝对国家工业布局的牵动。

林一山后来在内部会上说,三峡不仅是个工程,是战略工程,是政治工程。

到了1960年代,三峡搁置,但那场专列上的谈话已经埋下种子,资料还在更新,方案不断优化。

到1980年代,三峡终于重新纳入议程,1994年正式开工。

林一山没看到动工那天,他早已去世,但他当年在专列上对答如流的一夜,成为三峡历史中无法略过的一章。