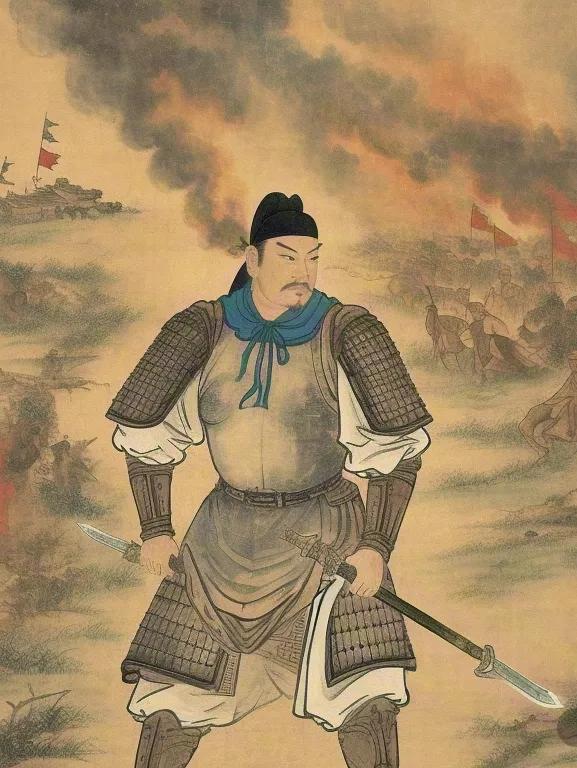

年少嘲笑溥仪窝囊,大了才懂得欣赏他,能屈能伸不枉此生,时代洪流下算个屁,看开点过日子看景,看云看风云看惊雷,接受一切即将到来,万事万物都有定数,天道运行必有裁决。 大清帝国的暮光中,一个三岁的孩童被推上了龙椅。这个名叫溥仪的孩子,在1908年登基时还不懂得这意味着什么。 光绪帝与慈禧太后相继离世,偌大的紫禁城瞬间笼罩在一片哀伤的氛围中。这个刚被选为皇位继承人的幼童,不得不在百官面前完成繁复的登基大典。 当时的清王朝早已千疮百孔,西方列强的炮舰打开了闭关自守的大门。八国联军的铁蹄踏过北京城,昔日辉煌的大清帝国正在急速衰落。 1911年,武昌城头的枪声打破了清王朝最后的宁静。这一年,年仅六岁的溥仪还在故宫中享受着天子般的生活,却不知革命的浪潮即将改变一切。 辛亥革命爆发后,清廷大势已去,袁世凯代表清廷与革命党谈判。最终达成《清帝退位优待条件》,允许溥仪保留皇帝尊号,继续居住在紫禁城。 紫禁城成了一座金碧辉煌的牢笼,围墙内外是两个截然不同的世界。城外民国已经建立,而城内依然保持着帝制时期的礼仪制度。 1917年,张勋试图恢复帝制,让溥仪重登大宝,但这次复辟仅维持了十二天就告失败。这短暂的复辟不过是垂死挣扎,更加凸显了旧制度难以为继的现实。 1924年的冷风中,溥仪被驱逐出紫禁城。这个曾经天下至尊的少年,不得不携带少量行李,离开生活了十六年的皇宫。 十四岁的溥仪迎来了人生的重要转折,英国教师庄士敦进入紫禁城。这位来自西方的教师为溥仪打开了新世界的大门。 在庄士敦的影响下,溥仪逐渐接受西式教育,学习英语、数学、天文和地理。这些现代知识让他认识到,世界远比紫禁城的围墙更加广阔。 溥仪主动剪去了象征旧时代的辫子,换上了西式服装。他废除了延续数百年的太监制度,表现出对改革的渴望。 这个时期的溥仪展现出进取精神,他不仅学会骑自行车,还希望能够出国留学。这些举动显示出他试图摆脱旧制度束缚的决心。 1924年被逐出紫禁城后,溥仪辗转来到天津租界。在这里,他接触到更多西方文明,继续汲取新知识。 然而历史的转折再次来临,日本人看中了溥仪的利用价值。他们以恢复大清为诱饵,策划了一场精心设计的阴谋。 1932年,溥仪在日本的安排下前往东北,成为伪满洲国的执政。这个决定让他陷入了更深的历史漩涡之中。 作为伪满洲国的傀儡皇帝,溥仪实际上失去了所有实权。日本人控制着一切,他不过是个徒有虚名的象征。 1945年,随着日本投降,溥仪被苏联军队俘获。这一次,他的身份从皇帝变成了战俘。 在苏联的五年时光里,溥仪度过了一段相对平静的岁月。虽然失去自由,但他有机会阅读大量书籍,思考人生。 这段经历让溥仪开始反思过去,认识到个人在历史洪流中的渺小。战俘生活虽然枯燥,却给了他沉淀和思考的时间。 在苏联期间,他接触到马克思主义的著作,了解到不同的社会制度和思想。这些知识为他日后回国后的改造打下了基础。 五年的战俘生活,让溥仪学会了适应和生存。从天子到囚徒,他的人生经历了巨大的落差。 1950年,溥仪从苏联返回新中国。这一次回归,不再是以皇帝的身份,而是以一个普通公民的身份。 新中国给了溥仪改过自新的机会,他被送往抚顺战犯管理所接受改造。在这里,他开始系统地学习新知识,参加劳动,重新认识社会。 改造期间,溥仪养成了劳动的习惯,学会了自己叠被子、打扫卫生。这些在皇宫中从未接触过的普通生活技能,成为他新生活的开始。 1959年,溥仪获得特赦,正式成为新中国的公民。他被分配到北京植物园工作,开始了一段全新的人生。 在植物园里,溥仪负责整理园艺资料,照料花草树木。这份平凡的工作,让他找到了生活的新价值。 从皇帝到园丁,溥仪的身份转变体现了时代的变迁。他学会了用普通人的方式生活,不再依赖他人的服侍。 在植物园工作期间,溥仪开始写作回忆录,记录自己的人生经历。这些文字记录了他对过去的反思,也记录了他在新社会中的转变。 1967年,溥仪因病在北京逝世,终年六十二岁。