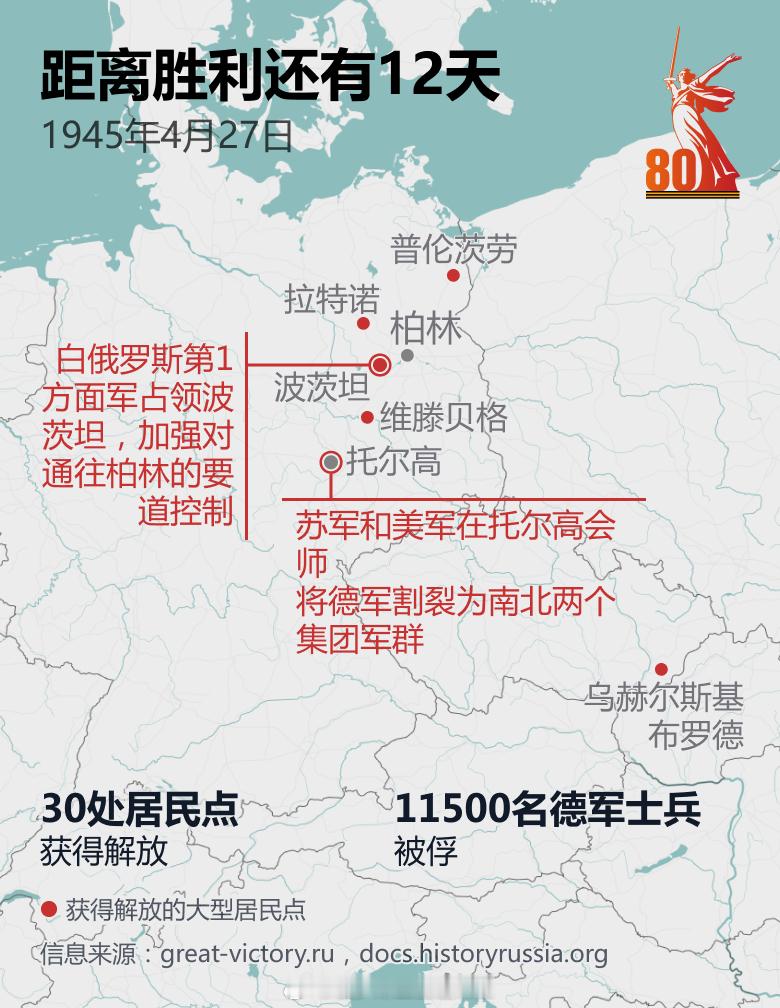

快看,这是慈禧太后的唯一一张被抓拍的照片! 在中国的摄影史上,留存下来的晚清宫廷照片并不多见。其中最引人注目的,是一张拍摄于甲午战争之后的珍贵照片,这也是慈禧太后为数不多的照片之一。 这张照片拍摄于1894年深秋,当时的北京城正笼罩在战败的阴影之中。照片中的场景位于颐和园的仁寿殿前,画面中的主角是慈禧太后和光绪皇帝。 在这张黑白照片里,慈禧太后站在画面的中央位置,身着华贵的旗袍,面带微笑地向某个方向挥手示意。而站在她身旁的光绪皇帝,却低着头,神情凝重,仿佛心事重重。 这张照片被拍摄的背景,恰恰是清王朝面临重大危机的时刻。北洋水师在甲午战争中全军覆没,赔款条约的签订让清廷颜面扫地。 然而在如此危急的形势下,掌握实权的慈禧却依然保持着优雅从容的姿态。这不禁让人联想到她在朝堂上的强势作风,以及对光绪皇帝的种种钳制。 这张照片最特别的地方,在于它记录下了一个充满张力的历史瞬间。表面上,这只是一张普通的宫廷生活照,但细究之下,却能从中读出晚清错综复杂的权力关系。 照片中的光绪皇帝虽然是大清帝国的天子,但实际上却无法掌握真正的权力。他那低垂的头颅,仿佛在无声地诉说着一个帝王的无奈。 1861年,咸丰皇帝在热河离世,留下年仅六岁的皇子载淳继位。这个节点成为了慈禧迈向权力巅峰的重要转折点。 在咸丰皇帝临终前,他任命了八位大臣组成顾命八大臣,协助幼帝处理朝政。可是这个安排很快就被打破了。 慈禧联合咸丰帝的另一位皇后,即东太后,在祺祥政变中一举铲除了以肃顺为首的顾命大臣。这场政变奠定了慈禧日后独揽朝政的基础。 随后,慈禧开启了"垂帘听政"的统治模式。所谓垂帘听政,就是太后在帘子后面倾听朝政,实际上掌握着决策大权。 不过,载淳的突然离世,打乱了慈禧的既定计划。面对这个意外,慈禧展现出了高超的政治智慧。 在众多皇室宗亲中,慈禧选中了年仅四岁的载湉作为新皇帝。这个选择绝非随意,而是经过深思熟虑的政治考量。 载湉不仅年龄小,还与慈禧有着血缘关系,是她侄子。这样的人选,既符合皇位继承的规矩,又便于控制。 为了进一步巩固权力,慈禧开始在宫廷重要位置上安插自己的亲信。这些人成为了她控制朝廷的重要力量。 慈禧还精心安排了一桩婚事,把自己的侄女嫁给光绪做皇后。这门婚事让慈禧的势力渗透到了皇帝的私人生活中。 慈禧的权力越发牢固。她搬到颐和园居住,表面上是让贤退位,实际上依然牢牢把控着朝政大权。 颐和园成为了慈禧的权力中心,大臣们依然每天都要到这里向她汇报政务。重要的奏折和文件,都要经过她的过目和批准。 从垂帘听政到实际掌权,慈禧用了将近三十年的时间,逐步建立起了一个以她为核心的权力网络。这个网络渗透到了朝廷的各个角落。 在这个过程中,光绪虽然名义上是皇帝,但实际上成了一个没有实权的傀儡。所有重大决策都要经过慈禧的同意。 1880年代中期,年轻的光绪皇帝开始接触到大量关于西方的信息。通过阅读各种奏折和报章,他逐渐认识到了清王朝面临的严峻形势。 在这个时期,西方列强的坚船利炮已经打开了中国的大门。一系列不平等条约的签订,让清王朝的统治基础受到了严重动摇。 光绪深知,如果不进行改革,清王朝将难逃灭亡的命运。他开始关注维新变法的主张,并与一批主张改革的知识分子建立了联系。 其中,康有为和梁启超成为了光绪倚重的重要谋臣。这两位学者向光绪提出了全面的改革方案,涉及政治、教育、军事等多个领域。 1898年,光绪决定推行大规模的改革,史称"戊戌变法"。在短短的100天里,光绪颁布了一系列改革诏令。 这些改革措施包括兴办新式学堂、改革科举制度、发展工商业、整顿军备等。每一项改革都直指清王朝积弊已久的问题。 然而,这些改革触动了以慈禧为首的保守势力的利益。他们认为这些改革动摇了清王朝的统治根基。 就在改革推行到关键时刻,慈禧突然发动政变。她以"皇帝染病"为由,重新垂帘听政。 维新派的主要成员遭到了严厉镇压。康有为、梁启超虽然逃亡海外,但其他改革支持者却难逃厄运。 戊戌变法的失败,标志着光绪改革的努力彻底落空。从此以后,他完全失去了推动改革的可能。 1894年,中日甲午战争爆发。这场战争成为了检验清王朝实力的试金石。 北洋水师是清王朝耗费巨资打造的现代化海军,却在战争中遭受重创。这个结果让光绪倍受打击。 战败后的清王朝被迫签订《马关条约》,赔款巨大,割地丧权。这场失败暴露出清王朝改革的失败。 此后的光绪,虽然依然是名义上的皇帝,但已经完全丧失了独立决策的能力。所有的政令都必须经过慈禧的批准。 这种状况一直持续到1908年。在光绪去世前,他见证了清王朝的不断衰落,却无力改变这个局势。