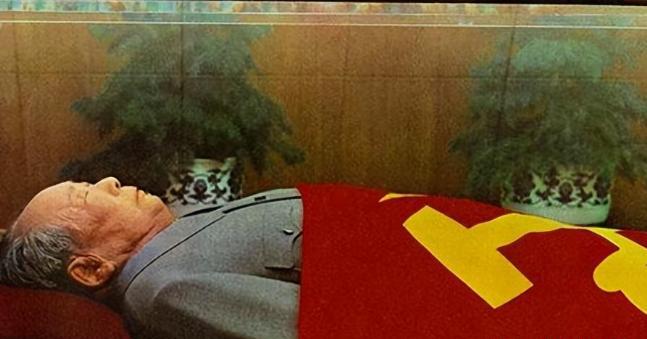

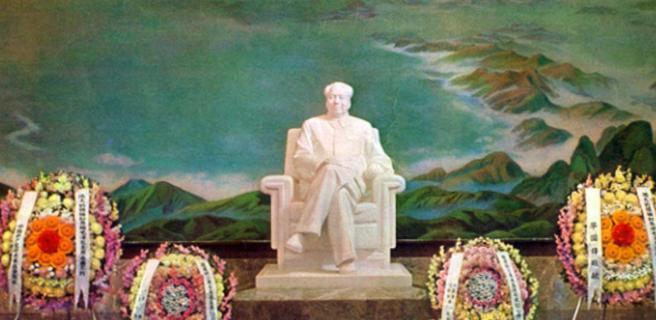

邓小平对毛主席纪念馆的评价:建是不妥当的,但也不赞成拆掉。 1976年9月9日,一代伟人毛泽东与世长辞,就在全国人民沉浸在悲痛之中时,一个重大决定正在酝酿,9月11日,中央政治局召开紧急会议,讨论毛主席遗体的处理问题,这个看似简单的决定,却牵动着亿万人民的心。 会议室内气氛凝重,与会者都知道,毛主席生前曾明确表示希望死后火化,但面对全国人民的强烈情感,这个决定显得异常艰难,最终会议作出了一个历史性的决定,永久保存毛主席遗体,并修建纪念堂。 这个决定在当时引发了不小的争议,有人认为这违背了毛主席的遗愿,也有人担心这会助长个人崇拜,但邓小平同志在后来接受意大利记者法拉奇采访时,给出了一个耐人寻味的回答:"建是不妥当的,但也不赞成拆掉,"这句话道出了当时决策的复杂性和历史必然性。 建设过程中涌现出许多感人的故事,来自内蒙古的红柳木板、江西景德镇的瓷砖、河南濮阳的花岗石,都凝聚着人们对伟人的无尽哀思,工人们日夜奋战,仅用6个月就完成了主体工程,创造了建筑史上的奇迹。 1977年9月9日,毛主席逝世一周年之际,纪念堂正式对外开放,开放当天,前来瞻仰的群众排起了长队,场面蔚为壮观,据统计纪念堂开放初期,每天接待参观人数最高达8万人次。 纪念堂内部设计同样独具匠心,北大厅为瞻仰参观入口,正中安放着毛主席汉白玉坐像,高3.45米,重达5吨,庄严肃穆。 进入瞻仰厅是纪念堂的核心,毛泽东同志身着灰色中山装,安卧在晶莹剔透的水晶棺里,身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗,水晶棺的黑色花岗岩基座上镶嵌着党徽、国徽和军徽。 南大厅为瞻仰参观出口大厅,北侧汉白玉墙面镌刻着鎏金的毛泽东词《满江红·和郭沫若同志》手迹,抒发了中国人民进行社会主义革命和建设的坚定决心和豪迈气概。 1980年,随着改革开放的深入,社会上出现了一些不同的声音,有人质疑是否应该保留毛主席纪念堂,甚至有人建议拆除,面对这些声音,邓小平同志明确表示:"毛主席纪念堂不会拆掉,毛主席依然被所有人怀念,"这个表态,既体现了对历史的尊重,也彰显了对人民情感的重视。 为了确保纪念堂的正常运行,1983年和2007年分别进行了两次大规模维修,维修不仅更新了空调系统和照明设备,更完善了安全保卫措施,这些维护工作体现了党和政府对历史文化遗产的重视。 如今,毛主席纪念堂已经不仅仅是一座建筑,它更是一个时代的象征,一个民族的精神家园,每年都有数百万中外游客前来瞻仰,他们在这里感受历史缅怀伟人汲取力量。 信源:人民网(历史选择了邓小平(47)--邓小平纪念网--)