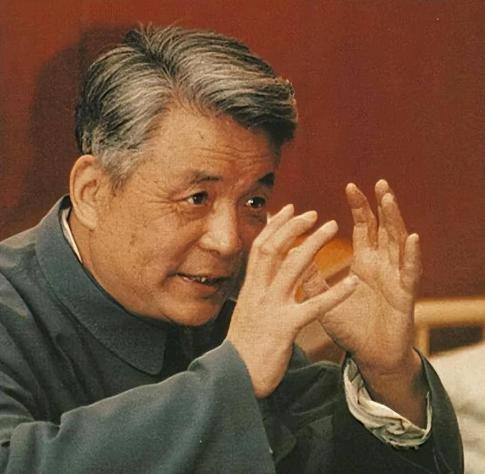

1967年,美国情报局爆出一则震惊消息:中国成功引爆了氢弹!随即展开调查,几十年后才揭开真相,原来是一位没有留学经历的中国人研制出了这一成果。 1926年,河北省宁河县一个普通家庭迎来了一个男婴的诞生,这个男孩将来会被誉为“中国氢弹之父”,他就是于敏。于敏的成长环境并不优越,家庭也并非显赫一时。 身处战乱中的中国,民众饱受苦难,日军肆虐在中华大地。年轻的于敏在这片深受战争摧残的土地上,逐渐形成了一个深沉的理想——他要为国家贡献自己的力量,尤其是在科技方面,为中国的未来打下坚实的基础。 由于家庭经济条件有限,于敏并未能接受太多高端教育。但他对知识的渴望以及对祖国命运的深切关怀,让他选择了投身物理学的世界。他考入了北京大学物理系,在这里,他开始了自己的学术生涯。 于敏在北大期间刻苦钻研,表现出色,迅速从一名普通学生成长为一名优秀的学者,成为了著名物理学家张宗燧的研究生。 此时的中国,战火未曾熄灭,科技发展也远远落后于西方大国。即使如此,于敏的决心从未动摇,他知道,唯有科技才能真正改变国家的命运。在与战乱斗争的同时,他还在不断学习和研究,希望能为祖国的强大贡献自己的一份力量。 1964年,中国成功引爆了第一颗原子弹,这一成就不仅极大鼓舞了民众的士气,也为国家的未来发展打下了坚实的基础。 与此同时,中苏关系破裂,苏联专家撤离,导致中国在氢弹的研发上面临前所未有的困境。氢弹的研制需要大量的资源、技术支持和实验条件,缺乏这些,许多国家的科学家可能会放弃,但于敏没有放弃。 1961年,于敏被选拔加入了氢弹研制小组,这标志着他将在中国核武器事业中发挥关键作用。中国的氢弹研发进程虽然面临着设备匮乏、技术落后等困境,但于敏凭借着出色的理论知识和坚韧不拔的毅力,仍然带领团队开展研究工作。 没有高端的实验设备,也没有先进的计算机,科研人员只能依靠手工计算与简单的实验工具。面对这样的困境,于敏没有选择放弃,而是夜以继日地钻研,利用纸笔推算出了氢弹的设计原理。 在那些艰难的岁月里,于敏并没有像西方科学家那样拥有先进的实验环境,但他凭借自己扎实的理论基础和聪慧的头脑,终于提出了具有自主知识产权的“于敏构型”氢弹设计方案。 这一方案的核心创新在于如何在没有大量实验设备的条件下,通过理论推导与计算得到最优的技术路线。1964年,于敏提出了氘氘聚变、氘氚聚变和氚氚聚变三种反应方式的理论分析,准确判断出哪种方案能最大化提高氢弹爆炸威力。 通过对这些反应的深刻理解,他为中国氢弹的成功研制提供了理论基础。 1966年,面对时间的压力,于敏带领团队到上海,利用当时国内仅有的几台大型计算机进行模拟计算。在短短100天内,团队完成了对氢弹构型的设计计算,这一突破为氢弹的实际研制提供了坚实的基础,也大大缩短了研制周期。 1967年6月17日,中国在罗布泊成功试爆了第一枚氢弹,这一举世瞩目的成就震惊了世界,也给美国情报机构带来了极大的震动。 美国情报局一度猜测中国是否通过间谍活动获得了西方的氢弹机密。几十年后,他们才发现,中国的这一突破完全是自主创新的结果,且这一切都源于一个没有留学经历的中国人——于敏。 氢弹试验的成功不仅仅是中国核武器发展的一个里程碑,更是于敏个人科研生涯的高峰。此后,于敏并没有停下脚步,他继续攻关更加复杂的核武器技术。尤其是在中子弹的研究方面,于敏和他的团队付出了巨大的努力。 1988年,中国终于实现了中子弹的成功试爆,这标志着中国的核武器体系已然完善,为国家的安全提供了更加坚实的保障。 于敏不仅在氢弹和中子弹的研制上取得了举世瞩目的成就,他的贡献还体现在对核武器维护和保存技术的创新上。他提出的“于敏构型”氢弹设计,不仅有效提高了氢弹的威力,还在节约成本和提高保存效率方面发挥了重要作用。 这个方案成为了中国核武器维护领域的经典,也成为中国核科技领域的一个重要标志。 尽管于敏为中国的核武器发展做出了巨大贡献,但他一生始终保持低调。他并未因自己的成就而在公众面前大肆宣传,甚至在很多年的时间里,他的名字并未为大众所知。他与团队成员一起,默默奉献,为中国的科技强国梦注入了强大的动力。 于敏的贡献不仅体现在他对科学的巨大影响上,还体现在他所代表的中国科学家精神上。他和他的团队证明了即使没有先进的设备、没有国际化的留学经历,中国的科学家依然可以在困境中突破重重难关,做出属于自己的巨大贡献。 中国的核武器事业正是在这样的坚持与创新中,得以实现从零到有的突破。 直到他去世,很多人仍未意识到,于敏这一伟大的科技工作者曾默默无闻地为国家做出如此巨大的贡献。他的精神不仅激励着一代又一代的科技工作者,也为中国的科技创新道路树立了一个不朽的榜样。